封面

红书(读者版)

The red book

红书

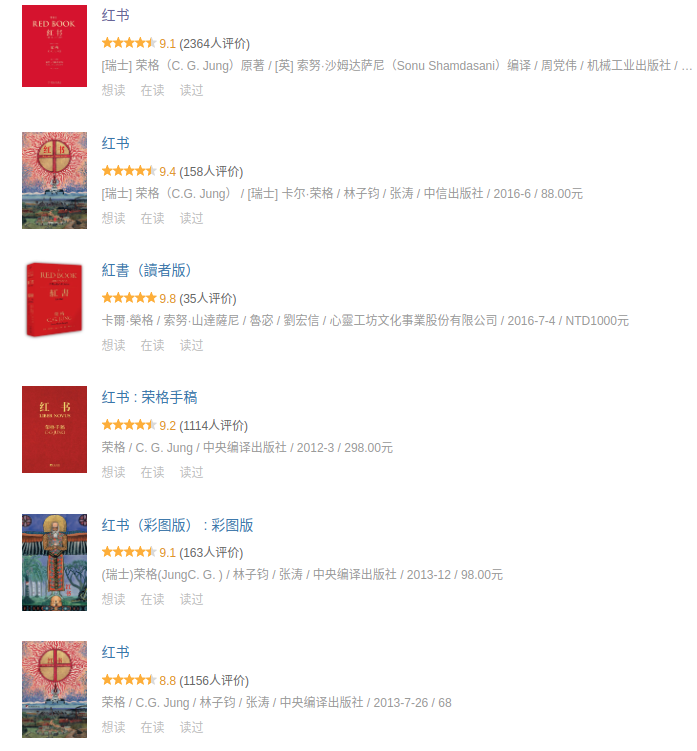

9.1(2364人评价) [瑞士] 荣格(C. G. Jung)原著 / [英] 索努·沙姆达萨尼(Sonu Shamdasani)编译 / 周党伟 / 机械工业出版社 / 2016-12 / 199.00元

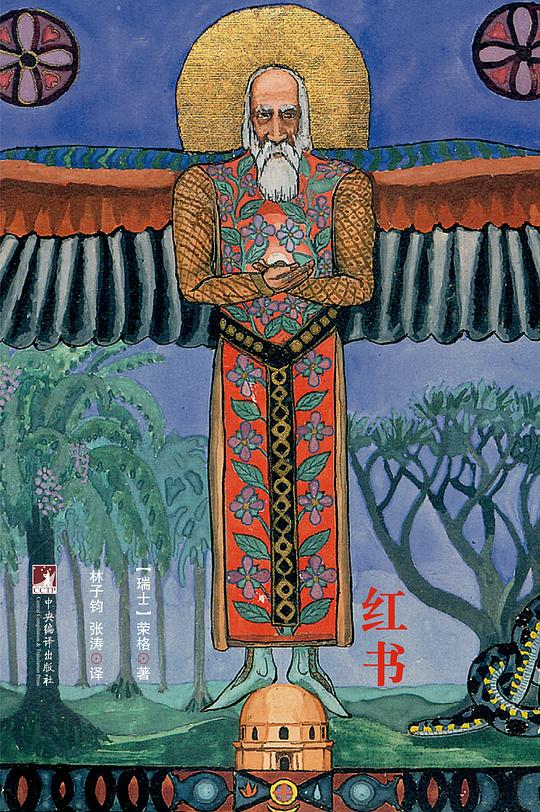

红书

9.4(158人评价) [瑞士] 荣格(C.G. Jung) / [瑞士] 卡尔·荣格 / 林子钧 / 张涛 / 中信出版社 / 2016-6 / 88.00元

紅書(讀者版)

9.8(35人评价)

卡爾·榮格 / 索努·山達薩尼 / 魯宓 / 劉宏信 / 心靈工坊文化事業股份有限公司 / 2016-7-4 / NTD1000元

9.8(35人评价)

卡爾·榮格 / 索努·山達薩尼 / 魯宓 / 劉宏信 / 心靈工坊文化事業股份有限公司 / 2016-7-4 / NTD1000元

红书 : 荣格手稿

9.2(1114人评价) 荣格 / C. G. Jung / 中央编译出版社 / 2012-3 / 298.00元

红书(彩图版) : 彩图版

9.1(163人评价)

(瑞士)荣格(JungC. G. ) / 林子钧 / 张涛 / 中央编译出版社 / 2013-12 / 98.00元

9.1(163人评价)

(瑞士)荣格(JungC. G. ) / 林子钧 / 张涛 / 中央编译出版社 / 2013-12 / 98.00元

红书

8.8(1156人评价) 荣格 / C.G. Jung / 林子钧 / 张涛 / 中央编译出版社 / 2013-7-26 / 68

红书

作者: [瑞士] 荣格(C.G. Jung) / [瑞士] 卡尔·荣格

出版社: 中信出版社

原作名: Liber Novus

译者: 林子钧 / 张涛

出版年: 2016-6

页数: 505

定价: 88.00元

装帧: 精装

丛书: 视觉系

ISBN: 9787508658766

豆瓣评分

9.4

158人评价

5星73.4%

4星23.4%

3星1.9%

2星0.0%

1星1.3%

评价:

写笔记 写书评 加入购书单

添加到书单分享到

推荐

内容简介 · · · · · · 《红书》拉丁文书名“Liber Novus”意为“新书”,是心理学家荣格的私密之作,记录了作者早期的个人梦境、灵魔与精神追寻历程,其手稿曾被誉为精神分析学史上最重要的未出版著作和“世界十大神秘天书”之一。荣格亲笔绘制了堪称艺术品的精美图画,即使不了解他学术思想的人也会赞 叹其视觉魅力。作者生前拒绝出版这部尚未完成的作品,逝世近半个 世纪才得见天日,此前全世界仅二十余人见过原书。

1913年,荣格与弗洛伊德决裂,开始发展自己的理论体系,一度备受幻觉折磨而濒于崩溃。荣格身陷中年危机,重新审视生活,从内心探索最深处的自我。他将一些梦和幻象记录下来,整理成《黑书》,同时着手幻象内容的写作,形成私密之作《红书》。《红书》是荣格日后写作的主要灵感,由此生发出一整套的分析心理学理论。此书的出版为我们开启了一扇理解荣格著作的窗口。

荣格曾于1957年谈到这本书:“我跟你谈到过那段岁月,追寻内心图像的那些年是我此生最重要的时光。其他一切皆发源于此。这本书就始于那时,在那之后的枝枝节节几乎无关紧要。我的一生都在阐释那些意象,它们从潜意识中迸发,像一条深不可测的河流,在我的内心泛滥,几乎要毁灭我。这些已超出我的一生所能承载。后来只是一些外在的现象、科学的阐述与生活的融合,而包孕一切的神奇开端就在那时候。”

《红书》中文版卷一、卷二由林子钧据德文版译出,附录由张涛译自英文版。荣格原手稿宽293毫米,高390毫米,有两卷:卷一共7张,13页有内容;卷二有封面,正文首页无编号,第2至189页均有手写编号,跋2页。本书中,205幅手稿图片按顺序与中文对应,有图画的内容整页呈现,无图画的手稿以小图插入,部分手绘图在章末或附录中原尺寸再现。部分文字内容来自誊录稿,无对应手稿插图。文中括注与脚注均为编者所加。

投诉 红书的创作者 · · · · · · [瑞士] 卡尔·古斯塔夫·荣格 卡尔·古斯塔夫·荣格 作者 张涛 张涛 译者 张涛 张涛 译者

作者简介 · · · · · · 荣格,全名卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961),瑞士心理学家,分析心理学创始人,曾任国际精神分析协会主席、国际心理治疗协会主席。他的理论不但对心理学的发展发挥了重大作用,而且对其他社会科学和人类社会生活也产生了深远影响。

林子钧, 二十世纪八十年代生于香港。2005年毕业于浸会大学欧洲研究德文组,获一级荣誉。及后于香港中文大学完成语言学硕士课程,现为美国普渡大学语言学博士生,主要兴趣为形式句法及语义。拥有多年翻译自由业者经验。

张涛,成都精神分析中心精神分析家; 暨南大学医学学士;四川大学应用心理学硕士; 巴黎第八大学精神分析硕士; 巴黎第八大学意义的研究与实践学院下属精神分析系博士候选人。

目录 · · · · · · 卷一 序:来者之路 第一章 重寻灵魂 第二章 灵魂与神 第三章 灵魂之责 第四章 沙漠、沙漠里的经历 第五章 未来的地狱之旅 第六章 灵魂的破裂 第七章 英雄之死 第八章 迎接神祇 第九章 谜团、相遇 第十章 指引 第十一章 答案 卷二 犯错者的图像 第一章 红者 第二章 林中之堡 第三章 低下的人 第四章 隐士(第一天) 第五章 隐士(第二天) 第六章 死亡 第七章 早期圣殿的遗迹 第八章 第一天 第九章 第二天 第十章 咒语 第十一章 蛋的打开 第十二章 地狱 第十三章 祭品的死 第十四章 神圣的疯狂 第十五章 第二夜 第十六章 第三夜 第十七章 第四夜 第十八章 三个预言 第十九章 魔法的礼物 第二十章 十字架的道路 第二十一章 魔法师 跋 附录 曼荼罗 普天下界全序图 插图 审视 解说 《黑书》第5册节选 出版说明 · · · · · · (收起) "红书"试读 · · · · · · 图36图51图54图63 · · · · · · (查看全部试读) 原文摘录 · · · · · · ( 全部 ) 若你理解黑暗,它就会抓住你。它临到你头上,就像夜晚有蓝色的影子和闪烁的无数星星。当你开始理解黑暗,沉默与和平就会来到你头上。只有那不理解黑暗的人才会恐惧夜晚。通过理解你内在的黑暗、夜晚、玄秘,你会变得简单。你准备像其他人一样入睡千年。你睡进千年的怀抱里,你的墙壁回荡着古寺里的圣歌。因为这是简单的,这从来都是。当你在坟墓里做着那几千年的梦时,寂静和蓝色的夜晚正在你面前展开。 (查看原文) カリア♥ 1 回复 36赞 2013-09-03 14:09:25 —— 引自第105页 我倦了,我的灵魂流浪得太久,在自己以外找寻自己。 (查看原文) 鱼水辰 11赞 2014-03-09 15:11:06 —— 引自第12页

全部原文摘录

丛书信息 · · · · · · 视觉系(共22册), 这套丛书还有 《化学元素发现史》《艺术通史》《科幻编年史》《电影海报艺术史》《时尚通史(第2版)》 等 。 喜欢读"红书"的人也喜欢的电子书 · · · · · · 支持 Web、iPhone、iPad、Android 阅读器

寻找灵魂的现代人 28.80元

东方的智慧(荣格精选集) 29.99元

精灵墨丘利(荣格精选集) 39.99元

回忆、梦、思考 39.99元

移情心理学 40.99元 喜欢读"红书"的人也喜欢 · · · · · ·

与内心的小孩对话 8.2

神话之旅 7.9

荣格心理学 8.5

心理学与炼金术 8.7

人生的功课 8.6

中国传统礼俗考

自我与自性 9.1

灵魂的密码 7.5

幽靈、死亡、夢境 8.0

人类与象征 8.4 我来说两句 短评 · · · · · · ( 全部 60 条 ) 热门 / 最新 / 好友 0 有用斑点紫罗兰 2016-07-03 21:55:54 好深奥~灵魂和肉体的相对,矛盾~梦境,另一个他的世界

1 有用满城风絮o 2024-02-09 10:27:01 安徽 准备再看几遍的书

0 有用santawhale 2023-06-21 16:13:08 河南 “拥有一件事物的图像,我们就拥有了这事物的一半。这世界的图像也就是这世界的一半。”;道路使得上升和坠落(矛盾的两处)的同一成为可行;接踵而至的多面性的意义因参与生命而变化;蜕变者在高点独处着自己的生命,从过着“历史的生命”的低处蜕变至想象力最强的高点;人是一扇由外到内的门;人是渺小而无意义的内在无穷;“一天不渴求自己,贪婪里燃烧的折磨也不会熄灭”;意义在于重新创造的方式和方向。

0 有用zhz 2024-02-16 18:45:34 上海 莎美乐,为了我们的爱,别忘了舞蹈。

0 有用 2023-09-09 16:31:53 上海 后半部分有点晦涩了,但还是很有辩证性思维的一本书。

更多短评 60 条

我要写书评 红书的书评 · · · · · · ( 全部 89 条 ) 热门 最新 好友 只看本版本的评论 文泽尔 2012-11-21 23:10:41中央编译出版社2012版 红书惊梦 ——卡尔•荣格遗稿《红书》漫谈 卡尔•古斯塔夫•荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961),瑞士著名心理学家。

《红书》是荣格所著最为神秘的一本分析心理学实例及解说、猜想专著。作者为全书所赋的拉丁名实为“Liber Novus”也即《新书》。手稿分两卷,首卷包括各篇解说部分计六张半纸,正反共13面;二卷正文计189页。内容为对多年间所遇梦境场景、人物、事件的追忆,以及幻觉图案的收录与分析。

小心打开手头那本因太过沉重而显肃穆的《红书》精装影印本,一直翻到最后、第二卷189页的反面:那里有荣格为本书所撰的后记。左上角标的时间是1959年,离这位分析心理学开创者的辞世,还有两年时间。

大师书写后记时选用的字体,乃是漂亮的德语钢笔草书:和第二卷其它文字内容相似,被限制在以铅笔细勾的方框内,以蓝黑色墨水逐行书写。开始几行的字迹规矩且细密,语风拘谨。自八、九行起,行文逐渐变得潦草、果决,相比之下,行距也拉开更多。这一风格一直持续至文末,并以德语“Möglichkeit(可能性)”一词作为全书的终结,戛然而止(最后并未标上句号)、不作署名,仿佛正与看不见的妖魔赛跑、格斗,且清楚自己时日无多似的。

预知自己的死亡:这一超脱于因果律之外的判断,属于荣格理论中对梦所进行分类考察的最后一种,即“预知梦”。据荣格自称,他一生中共解过约八万个梦,并曾一度对“清醒时的梦境”即幻觉进行过长期、透彻的研究。通过梦境和幻觉这两扇“通往潜意识”之门,荣格提出了“集体潜意识”这一重要心理学概念。《红书》正是荣格直面自己幻觉的产物。

如在第一卷“Höllenfahrt in die Zukunft(未来的地狱之旅)”中,荣格在前节的“次夜”被混沌物所环绕,由来自未知处神祗的喊声呼入地狱一游:作者梦中所见一切迷茫、惊悚,似乎是在召唤但丁《神曲•地狱篇》中的种种原型(接下来即发生“Zerspaltung des Geistes(灵魂分裂)”事件,随后斩杀英雄、诞生上帝……其中叙述多与尼采著作相合)。第二卷中这类来自西方、南美及印度宗教、神秘学、中世纪炼金术的残影出现更多,诸如圣甲虫、耶稣、十字架、神牛、印加图腾、许德拉、该隐、圣母玛利亚的形象,搭配如尼文、古埃及圣书体、苏美尔人楔形文字等众多符号,以及大量难解的斑纹、花饰和图案——这些均被“力图完整再现幻梦图景”的荣格记录了下来。

蛇的意象在《红书》所载的幻觉中多次出现,它并常化为龙、多脚巨蛇,或者缠绕世界之树的几大神兽之一。又如在卷二第119页的梦境图绘中,被列名为Atmavictu的鳄状巨蟒,每斩断其一爪,就又生出新爪,战斗过程血流成河,很容易令人联想到《尼伯龙根的指环》或《迪奥尼西卡》中的相关故事:这也是荣格理论中“原型(Archetype)”概念的雏形。心理分析学创始之初的集大成之作《原型与集体无意识(The Archetypes and the Collevtive Unconscious)》,就是在《红书》完成后逐步创作、整理并出版的。

引后记中开篇所言:“我曾致力于完成本书,前后花去十六年时间”——这里的十六年,指1914年至1930年,也即从荣格与自己最初的学术导师和研究伙伴弗洛伊德决裂的后一年开始撰写。后记中明确写有“1930年,我因对炼金术兴趣日盛,遂将主要精力自此处移开。收笔的开始,起自1928年:当时理查•威廉将《金花》这本东方炼丹术小书的节本给了我,这本书的内容,为我的理论在现实中找到了出路——我不能够再闭门造车了”这段话。

理查•威廉,即德国著名汉学家尉礼贤,他以传教士身份旅居中国达21年之久,并在山东崂山拜师修道。据荣格自传《回忆、梦、思考》中的原话,尉礼贤“有幸遇到一个旧式学院派的圣人”,其“内里修炼已经达到很高的境界,他的名字是劳乃宣,向尉礼贤介绍中国瑜伽中的哲学和易经中的心理学”——这位劳乃宣,乃是同治十年进士、复辟派激进人士、学者、教育家、义和拳研究专家,有《拳案三种》等相关著作存世,并曾协助尉礼贤译出《易经》等书的德文版。《红书》后记中所言的书名《金花》,实为缩称——这本书的德译全名为《金花的秘密》,即传北宋时期全真教创始人王重阳所作的道家内典《太乙金华宗旨》,也是在劳乃宣的慷慨帮助下,才得以译成德文,传入欧洲。

在西方,《太乙金华宗旨》对入静冥想技艺的论述得到了一致公认,尤其尉礼贤书中所提及、修炼者在练功时能够看到各种“曼陀罗”的说法,以及其所绘制的“丹青曼陀罗”图案,恰好与荣格在《红书》中“根据所见意象忠诚记录下来”的各类抽象、斑斓的幻觉图案具有形式上的高度一致性——也正因此,荣格才认定其理论在现实中有所依凭,便暂时终止了《红书》的写作,转而开始对道教、佛教、禅宗进行深入研究。

三十年后,重回《红书》,荣格回顾那段经历,如是说道: “当时的境遇、写作、生活等等,如何偏差谬乱,本人此刻自是心知肚明。但是,在经过大量研究、观念多次转变之后,我仍对《红书》中所记载的内容完全信赖,(要知道,就当时的情况而言,)除此之外已别无他法……”

荣格在原文中使用了德语词“nie”,相当于英文的“never”,强调否定的意味颇重——初写《红书》时的被动、无奈,细心的读者已可看出端倪。此处的“别无他法”,与精神分析学派的创始人弗洛伊德有关。

起初,在荣格于苏黎世大学任精神病学讲师时,因主讲弗洛伊德《精神分析》及《原始人心理学》这两门大课、并对弗氏巨著《梦的解析》印象深刻的缘故,他主动将自己在字词联想法和精神分裂症方向上的研究成果寄给弗洛伊德。书信来往一段时间后,两人初次见面便畅谈了十三个小时之久。作为当时全球最重要的心理学权威,弗洛伊德原本对荣格相当欣赏,并慷慨委以重任,授命他担任国际精神分析学会的主席,且将自己多年来释梦积累的海量资料与荣格分享,协助他在尚处于萌芽期的心理学领域内自由开拓、发展。但是,在对精神分析理论体系的研究逐步深入之后,二人渐渐产生较大分歧。因为荣格坚持自己的主张,使弗洛伊德极为不满,便动用自己的权威地位对荣格施压。1913年,大吵一架之后,两人分道扬镳,盛怒的弗洛伊德更试图将“荣格”这个名字从精神分析学领域彻底抹去。1916年,在其学术著作《分析心理学论文集》第二版序言中,荣格说“在德国,我的著作刚一出版便遭到了沉默的轻视”,即是针对弗洛伊德打压行为的抗议。

弗洛伊德的攻击对荣格本人的打击甚大,既往的友人和同事们大多背弃了他,学术未来似乎也已被完全清零,导致他一度出现严重幻觉,精神接近崩溃。

在这一时期里,专注于《红书》的创作,仿佛是一种独特的精神治疗手段。荣格似乎是无师自通地尝试了类似于《太乙金华宗旨》内玄想、入静的方式,来舒缓潜意识中积累的压力,并以此对幻觉、梦境进行调和。到了1929年,《红书》接近完成,荣格也已能正视自己与弗氏之间的过往纠纷:他在《科隆日报》上发表整版文章《弗洛伊德和荣格之对比》,开篇即指出两人在学术上的比较“需要站在分属我们两人名义下的思想范围之外”来加以点评。在这篇颇具文采的长文中,荣格将自己与弗洛伊德之间的异同逐一清算,并以轻松自在、形如对待路人的态度对弗洛伊德的“偏狭愚昧”加以调侃、指责。《对比》一文标志着荣格已完全走出弗洛伊德对他人生布设的阴影,《红书》的“治疗性”写作,次年亦宣告终结。

览阅《红书》全篇,尽管内容堪称艰涩、离奇,甚至某种程度上而言,称其为艺术或神秘学著作也不为过,但实际上,荣格自始至终都是在为作为一门科学的心理学、为学者和普通读者们写作此书。然而,他最终却选择搁置出版,直到1961年去世时,也没有改变心意。 于是,在之后近半个世纪的时间里,本书手稿都被荣格后人们束之高阁。正式出版前,仅有二十余人看过手稿,荣格的数位著名弟子,包括苏黎世荣格学院创办人玛丽-路易丝•弗兰斯,以及在中国国内较为知名的心理分析家维蕾娜•卡斯特,都曾多次在自己的著作中提到过这本手稿,并肯定了其在心理分析史上所具有的重要价值。

2007年,荣格外孙乌尔里希•赫尔尼正式继承祖父全部著作出版权,学者索努•沙姆达萨尼抓住机会,主动与乌尔里希接洽。经过长达两年多的漫长交涉、谈判、关系协调后,荣格后人终于同意出版《红书》。2009年10月7日,《红书》德文版由Patmos出版社率先在欧洲推出,美国诺顿公司的英文版紧随其后。

与弗洛伊德当初的执念相左,荣格身后越来越多地得到心理学界的认可和全球大众读者的欢迎。属他名下的著作很多,其中《回忆、梦、思考》、《心理类型学》、《人格的发展》、《原型与集体无意识》等书无数次再版、流行不衰。为了忠实还原大师想法、方便学者研究,《红书》在德、法、美、日四国均以原寸影印本搭配每页文字部分译文的方式出版、销售,成本颇高,价格不菲。出人意料的是,这本美国版定价为195美元的奇书,竟在圣诞销售季一举登上《纽约时报》精装非虚构作品销量榜,最高时甚至挺入前20名。在美国经济萧条、非虚构作品经营惨淡、高价书无人问津的时局下,《红书》的意外热销,被举办相应专题演讲会的威斯敏斯特学院兰斯•欧文斯博士称为“荣氏奇迹”。

2012年3月,《红书》由中央编译出版社引进出版。在该书策划之初,责任编辑面临许多困难:首先,版权方要求中文版必须从德文翻译,不得从其它版本转译——需知,荣格手稿在形式上类似于泥金手抄本,正文除包含各种手绘插画外,还运用了多种德文字体结合的方式书写,其中不乏连现代德国人都难以辨识的中世纪花体。为了方便书写,荣格本人还使用了大量随自己习惯定义的简写规定(比如在第一卷首页,就有以红字书写的简化对应方案:其中以~表示定冠词词尾之一的en,又以类似制表符的“横撇”表示em。共计十一种简写规定。虽一目了然,阅读上仍会造成困难)。尽管出版方本身提供现成的德文照排文字,译者可绕过手稿、直接从现代印刷体翻译,已然减轻不少负担,可全文形如尼采《查拉图斯特拉如是说》般的内容描述方式、支离破碎的幻梦细节讲述、各样梦中场景与曼陀罗雏形的绘制,大量当时的学术专业词汇及简省用法夹杂其间,无疑给翻译工作造成了很大困难。

与此同时,中文版定价也不宜太高,否则必然会将大量读者挡在门外。而在降低成本的几个主要方面即开本、纸张、印刷、装帧上,不论是国外的版权持有者,还是国内出版社方面均不愿轻易迁就、妥协。

编辑考虑再三,采取了影印部分与翻译部分分开出版的方式:影印原稿以大八开全彩印布面精装本的标准首先出版,一切都按照海外版的标准行事;然后再是文字内容翻译版,作为与影印本配套的解说部分单独出版,取三十二开标准精装本的体例,内文可以普通纸张印刷。如此便可兼顾收藏和阅读两个方向上的读者,同时还缩减了成本,算是一招妙棋。

最近,意大利已故电影大师费德里克•费里尼的《梦书》,也已取这一方式率先推出了影印版。《梦书》是费里尼1960至1982年间的梦境记录,同样包含大量绘画及细碎、晦涩的言语表达,手稿出版上也颇费周折。方方面面,倒都与《红书》相映成趣——且借此文收尾之处,聊以寄愿,期待人类多年来对梦境的孜孜研究,在本世纪内,能够有所突破吧。

…… (2013年2月1日更新:因发表故,暂隐去4167字) (2013年7月25日更新:为给米神看全本,尽数放出) (之前忙中出错,以为全文已发表,故随之放出全部文本。最近与编辑几番联系后,发现本专题稿其实并未刊登在《东方早报》上,而是半年多前《南方都市报》的约稿,故这里暂时隐去全文,待文章正式发表后再还原,恳请读者诸君原谅。) 投诉 有用 198 没用 13有关键情节透露 198 13 22回应收起 星期天先森 2013-07-11 09:52:22中央编译出版社2013版 《红书》阅读心得 大部分的读者面对荣格著作时的经验常是困惑与无所适从,被他广泛的使用文史哲、宗教、文化典籍来说明自己理论所击倒。他喜欢在行文中用拉丁文、希腊古文说明他的原型概念,即使读得懂英文,他使用大量的基督教的历史文献也会让非西方的读者迷失,他又喜欢引用东方中国与印度的典籍,这又让西方读者抓狂。他就这么爱卖弄他饱览群书的知识背景吗?其实不然,这一点在他制作“红书”中就可看出,“红书”是一本私房书,在他生前并未出版,可是他创作这书的方式反应在他后来的理论发展上,也就是个人的梦与幻象有集体潜意识的内容。荣格对自己的梦、病人的梦的理解与分析就与他理解中国《易经》、印度《吠陀经》、中世纪西方炼金术一样,认为它们是原型潜意识的信息。 他将这些从集体潜意识所送出的内容反覆阅读、诠释与联想。他并不关心自己对这些古籍有否正确的理解,他关心的是自己的潜意识与这些书籍直接的相应。就像他学东方的瑜珈和打坐,他只做到让心安静,让潜意识的影像与讯息冒现,他就立刻停止打坐与瑜珈的练习,转而专注在那些影像与讯息上。他的做法与东方的修行法门所要求的不同,禅修要我们不要执着于那些心所示现的内容,让它们自然升起落下,不要依附、不要抓取。所以,大部分的禅修都不鼓励甚至严禁练习者使用纸笔纪录禅修过程中出现的种种心念与影像,因为它们只是心的造作,要穿透它。可是深度心理学所关切的潜意识,要捕捉的正是这些心念与幻影。 荣格对他自己的梦与幻影认真的态度是一般人难以企及的。他不只是纪录下它们,还对它们写下评论,再将它们用艺术创造的方式画出来──从写实的绘画到抽象的曼陀罗绘画,然后再将这些内容与他所读过的各种文献古籍做智性的联结。例如他自己幻境里出现的女子莎乐美,在一系列的创作与演绎后,就与印度的创造与嗜血女神卡里连结在一起,也更近一步的与他自己人格里的灵魂相连。荣格对自己的梦境与幻影非常珍惜,为它们钻到故纸堆里去找亲戚、旧故,替他们找族谱缘起,敬重它们如同对待一个活生生的人。他认为那些并不是内心喃喃自语的残渣废物,反而将它们视为珍宝待如上宾。 《红书》创作的主要时间长达15年,足可说明荣格对待潜意识的态度。他所以饱览群书的目的是在为自己的潜意识寻找所来处,几乎可说是“六经皆为我注脚”的作法。这样一来当然也就无所谓误读、误解的争议了,因为他在做自己的功课,而不是文献考古学者与东方学家的学术工作,他将这些东西方的古籍当成自己深度心灵的朋友,所以行文自然也就攀亲带故的与人类文化遗产全都连结在一起了。只是这么一来,真是害惨了我们这些学习荣格分析心理学的普通人了,心理治疗已经是庞大的知识系统,为了对集体潜意识有分析理解的能力,我们还得对庞杂的文化古籍用功,简直是一件“不可能的任务”! 翻开书,看他专心一意的描绘心理的影像,像画图一样的细心的用毛笔描写自己的幻境手稿,那一笔一画里可都是对待自己的诚意,不是为着别人的眼光,他人的赞赏,是为自己作的,是做给自己的作品。也只有这样,所有的努力与辛苦才值得坚持吧。 投诉 有用 153 没用 9有关键情节透露 153 9 11回应收起 malingcat 2013-10-12 21:13:19中央编译出版社2013版 疯狂与神性

1913年10月,荣格独自一人在一列火车上,突然被一种压倒一切的幻觉镇住了,他看见了一场滔天洪水淹没了北部欧洲,黄色的浊流,漂浮的瓦砾,成千上万的尸身。这一幻觉持续了大约两分钟,荣格又是困惑又是恶心。两周后,相似的幻象在旅程中再度出现,黄色巨浪变成了一片血海。荣格深怕自己面临精神病的威胁,此前一年,他发觉弗洛伊德“有一种精神病”,并且“有着十分令人担心的症状”,这也是他与弗洛伊德决裂的原因之一。这一年,荣格年近四十,拥有名誉、权力、财富和知识,但是恐惧找上了他,他处于中年危机之中。

对于幻象,荣格其实并不陌生,在回忆文章《我一生中早年的事件》里,他讲述了一系列重要的梦境、幻象和幻想。譬如三四岁的时候,他做了第一个意味深长的梦:草地上有一个黑色石头砌成的洞,一排石阶一直通下去,穿过一个圆形的拱门,揭开一道绿色幕布,出现了一间石屋,那里有一个金光灿烂的王座,其上一个十分高大的、由皮肉组成、像是树干样的东西,它的顶端有一只眼睛。他怕得全身都僵了,此时又听到母亲的声音:“看看它吧,那就是吃人的怪物!”这个梦给荣格留下深刻的心灵烙印,直到多年以后,他才认识到这个形象是宗教祭祀用的阳具,而背景是一座地下庙宇。有趣的是,如果按照弗洛伊德学说,这个梦必然与性欲相联系,但是在荣格这里,他排开力比多,指向更深层、更普遍的东西,也就是“原型”和“集体无意识”。

时至今日,对于荣格与弗洛伊德的恩怨情仇,坊间有种种说辞,2011年根据同名著作改编的电影《危险方法》上映,指出两人之间有个叫萨宾娜·施皮尔赖因的女子,她是荣格的病人兼情人,也是弗洛伊德的密友兼同事。但是,抛开“三角关系”的噱头,归根结蒂,荣格与弗洛伊德的分歧除了理论方法的、精神心态的,更是世界观的,荣格对神秘主义和通灵学说一直深感兴趣,但是弗洛伊德对此大不以为然。按照荣格的自我陈述,他的一生充斥着幻视、幻听、预感成真和无法解释的灵异事件,从12岁那年夏天被小伙伴推倒从而引发长达数月的“精神官能症”,他在漫长的一生里既“见过”上帝、也“见过”魔鬼、还“见过”白日里的“鬼魂”,特别是1944年心脏病发作之际,他有一次刻骨铭心的“濒死体验”——他的“灵魂”在一千英里的高空中俯瞰地球,这种种体验和震撼是常人所无法理解的。

“洪水-血海”幻觉之后,荣格故意在清醒状态下关闭意识、诱发幻想、允许精神内容自由呈现。在一个黑皮的小笔记本里,他以日期为顺序,记下了一系列幻象、幻想以及思考。三年之内,这种“黑书”记满了六本,与其说它们是荣格的个人日记,更像是荣格将“积极想象”方法用在自己身上的实验记录。从1913年10月到1914年7月,是荣格濒于精神崩溃的时期,与“洪水-血海”相类似的幻觉一共出现了十一次,其它幻觉亦纷至沓来。1914年4月20日,他辞去国际精神分析协会主席的职务;4月30日,他又辞去瑞士苏黎世大学医学院教师的职务。当此际,他正在准备报告《无意识在精神病理学上的重要意义》,预备在英国医学学会举办的大会上宣读,而他不断担心,自己很可能在读完论文后疯掉。戏剧化的是,1914年8月1日,他宣读完论文,翻开报纸,发现世界大战爆发了,于是他“明白过来”,自己的十一次幻觉是“预言”性质的,也就是说,它们与外在的真实具有某种对应性。在晚年自传中他解释说:“我的职责现在明确了,我得竭力了解发生了什么事以及我自己的体验总的说来与人类的体验到底巧合到什么程度。因此,我的第一个义不容辞的职责就是探究一下我自己的精神的深处。”

大约从1915年开始,荣格开始把“黑书”上的内容扩展之后转录到“红书”上。此书的拉丁名字是“新书”,因为封皮是红色,所以又叫“红书”。如果说黑书是荣格的私人实验记录,《红书》则是荣格的个人“圣经”。此书古色古香,图文并茂,像中世纪的手抄本那样,将超过400页的羊皮纸装订为一个大开本,内部打有针孔以方便描线,用矿物颜料作画,以油墨书写,首写字母为花体,还有装饰性的花边和旁注。荣格的一生中有两大“手工作品”,一是以二十余年的时间、一砖一石构筑的波林根塔楼,那是他的石头圣殿,再就是以十六年的时间、一笔一划写成的《红书》,这是他的纸上圣殿。这两大作品类似于一种精神治疗方式,解救了一直有“双重人格”的心理分析大师。同时,塔楼和《红书》也是一种用特殊语言构成的另类宇宙,它们充满象征,不易解读。

举例而言,《红书》第一卷里,当荣格“沉思神的本质”,他遇见了年老的先知以利亚和一位年轻美丽的盲女,跟他们生活在一起的是一条黑色的大蛇。悖谬的是,这个女子叫莎乐美,也就是传说中向希律王要施洗约翰头颅的莎乐美。更荒诞的是,以利亚和莎乐美自开天辟地以来就是夫妻,同时,莎乐美不仅是以利亚的女儿,也是圣母玛利亚的女儿,还是“我”的妹妹。如此一来,“我”惊奇地发现,自己就是基督!荣格说,“走进地狱就是自己成为地狱”,可是这个地狱也太异端了,足以让基督教世界的读者目瞪口呆。好在,荣格给他的弟子们写了一篇《解说》,又在晚年回忆录里旧话重提,对第一卷里形象的象征性进行了解释,使这一卷成了整部《红书》里最易懂的部分。原来,以利亚是聪明的老先知的形象,代表荣格理论中的“自性”,也就是自我实现的终极目标,他象征着逻各斯(智慧)。而莎乐美则是“阿尼玛”,是男性心灵中的女性意向,因为她不明白事物的含义,因此是盲目的,她象征着厄洛斯(情欲)。厄洛斯朝向肉体的活动将走向夏娃,厄洛斯走向精神的活动则走向圣母玛利亚,如果排除肉体和精神的两种极端,第三种可能性则是亲子关系,即以利亚作为父亲、莎乐美作为妹妹,自我是儿子和哥哥。当莎乐美宣布说玛利亚是他们的母亲,这意味着自我就是基督。关于最后一步,荣格语焉不详。但是从以利亚身上,荣格发展出腓力门,即精神导师的形象,也是理想人格的象征。

荣格一生号称解过八万个梦,可是写在《红书》里的“梦”,留给分析心理学派的后继者一个庞大的迷宫,也给了他们一个“解析”祖师爷的大好机会。荣格在自传中说过:“我追溯我那些内心意象的年头是我一生中最为重要的岁月——一切根本性的东西都在其中确定了。一切都是从那时开始的,后来的细节详情不过是这一材料的补充和详述而已;这材料是从无意识中爆发出来的并在开头时把我完全淹没了。这,便是那可供终生进行研究的‘原始素材’”。不知何故,《红书》虽然有数种流传于弟子间的不完整抄本,但是荣格生前并没有将它付梓,一个看过原本的弟子说,此书假若出版,大家可能会认为荣格“完全地精神失常”。荣格自己可能也担心,如果就这样面世,他会“永远离开理性科学世界的战场”。1961年荣格逝世后,《红书》书稿由家族保存,追随者渴望一睹真容,视其为心理学界的“圣杯”。经过异常漫长的过程,《红书》终于在2009年出版,原色原大,装帧精美,虽然索价高昂,依然数次脱销,并一举登上《纽约时报》畅销书排行榜。荣格自己可能想不到的是,专家们抢购《红书》是为了一睹为快、为了解读天书,而《红书》吸引普通读者的,却是它的文学性和艺术性。

不难发现,荣格笔下的腓力门与尼采著作中的查拉图斯特拉和但丁的维吉尔极为相似。事实上,荣格的确从经典著作中借鉴良多,他从《圣经》里借来先知书的语言,从《神曲》里借来三界游历的结构,从《浮士德》里借来诗剧的体裁,还从《查拉图斯特拉如是说》里借来宣喻体的风格。1922年荣格写有论文《从分析心理学到诗意的艺术作品的关系》,区分了两种类型的著作,第一种是作者意图占据主导地位,第二种则是作品完全占据了作者,后者的例子便是《浮士德》的第二部和《查拉图斯特拉如是说》。在创作过程中,包含着集体无意识的原型意象被激活,而不管是谁以原始意象的形式说话,势必直指人心。即便对于荣格理论了解不深,《红书》里的“黑暗神秘诗剧”依然诱人。

荣格的手绘功夫出乎人们的意料,《红书》的英译本序言作者索努·山达萨尼(Sonu Shamdasani)指出,早在荣格的青年时代,他经常游览巴塞尔的艺术博物馆,尤为喜欢荷尔拜因、勃克林和荷兰画派的作品。作为一个医学院的学生,在他学业的最后时光,他醉心于绘画几乎有一年之久,此时的画作有具象主义风格,技法娴熟。1902到1903年,荣格在巴黎和伦敦逗留,花大量的时间专注于绘画和参观博物馆。《红书》共有205页绘有图像,十分工细,美轮美奂,图文对照的方式使人联想起威廉·布莱克。荣格画了曼荼罗、面具、红轮、大蛇、蛙、火神、巨树和其它神秘符号,画中的视觉元素来自巴比伦、埃及、印度、各古老文明以及想象的王国,融合变异了柏拉图主义、诺斯替、炼金术、印度教还有基督教的大量意象。荣格本人不承认《红书》是艺术,认为它是象征符号的大集成,但是它的视觉效果实在太好,美国出版商初见书稿即“魂飞魄散”,说它“美得令人无法释手”。

按照荣格的观念,人是无边世界的映像,由于人的语言并不完备,用图像来讲述灵魂是可行之道。“拥有一件事物的图像,我们就拥有了这事物的一半。这世界的图像也就是这世界的一半。”在这种意义上,当今读者捧着这本《红书》,也就拥有了荣格的“一半”。只是,正如书中所说,“留意图像的长老教会我们:疯狂是神性的”,反转过来,这里的“神性”看上去亦是“疯狂”的。自2009年《红书》在多国出版以来,它引起的追捧和争议都是世界性的。中央编译出版社在2012年推出《红书》的手稿本,全彩影印,布面精装。2013年又推出译文本,卷一、卷二根据德文版翻译,《审视》和附录内容译自英文版。两相对照,对于这本天书或可略有心得。

《红书》(手稿本),荣格著,中央编译出版社2012年3月。 《红书》(翻译本),荣格著,林子钧、张涛译,中央编译出版社2013年6月。 The Red Book: Liber Novus. C. G. Jung (Author), Sonu Shamdasani (Editor), John Peck/W.W.Norton & Co. October19, 2009. 《荣格自传》,刘国彬、杨德友译,国际文化出版公司,2005年6月。 《危险方法:荣格、弗洛伊德和一个女病人的真实传奇》,约翰·克尔著,成颖译,译林出版社2013年5月。 投诉 有用 79 没用 5有关键情节透露 79 5 30回应收起 小米=qdmimi 2013-07-26 00:44:37中央编译出版社2013版 冷静的疯狂 小羽:

荣格和弗洛伊德之类的名字经常让人陷入一种莫名的恐慌,他们的智识在传说、传记和难以名状的作品中印证着群星闪耀时代的光荣,我们在其面前总像是不学无术的傻瓜。为了解决这一问题,后来出现了柯南伯格导演的A Dangerous Method这种电影,他看似笨拙实则故意地把焦点偏至三角关系之类疯狂小事之上,让作为观众的我们由于自己的相对正常而感到释然。 这种正常感在阅毕眼前这本《红书》中译本时烟消云散。当初在书店里第一次见到八开本影印版《红书》时便被深深吸引,那些精心描绘的图像和虽不认识但书写工整的德文让它看上去更像一本艺术笔记,似乎是某个民俗学家或神秘文化研究者野心勃勃的手稿,这样的作品为什么会被封存近一个世纪之久实在难以揣摩。而今中译本在手,却仍是冷汗涔涔,一片混沌。若试图解析它,必被拖至思维的地狱,若试图跟随,就会“掉下去”。 这本以记录分析自身之梦与幻象的册子有一种向下的力量,楼梯,深渊,地洞,大蛇。查找一下就会发现,在记录开始前,荣格自言:“我让自己下降。脚下的地好像裂开了,我一下子跌入黑暗的深渊。”这促使我们继续查询当时的情况。

那应该是荣格本人和整个精神分析学历史上最重要也最诡异的节点。一直作为弗洛伊德忠实追随者形象出现的荣格终于在发出自己的声音后与他父亲般的导师决裂,这一事件因为之前弗洛伊德的反复昏厥和之后荣格的精神分裂而显得十分有戏剧性,但事实上是天才思考者兼实践者之间观点不同的必然结果,特殊之处在于长期浸淫于心理、精神、梦境、性等思维层面异动研究的他们承受着自身、研究对象和所持理论三者纠葛之力的压榨,爆发争执之后自损极大,犹如武侠小说中同时修习几派内功进境神速,可一旦产生互斥,自损之苦难以言喻。 当然再探究下去就会发现荣格初草《红书》的这个节点不止是与弗洛伊德学派完全分裂的时期,也是开头所说电影和后来的诸多演绎作品中最感兴趣的那位兼具病人、同事、情人多种身份的女子萨宾娜离他而去之后不久,她应该是《红书》中的阿尼玛(绝不是王尼玛)的来历之一,是潜入他意识深处的原型之原型。在此之前荣格对这段关系犹豫不决,萨宾娜投奔弗洛伊德并获肯定和支持,弗洛伊德对荣格的理论和二人的关系同时冷嘲热讽,而女人婚后仍迷恋荣格,并且荣格从她身上找到当初迷恋的弗洛伊德小女儿的影子……如果这些属实,后人遇到感情麻烦只要想想《红书》也就不纠结了。 胡扯到这里终于臆想出一点荣格最终决定不出版《红书》的原因。他清楚自己的地位,知道身后会有大量传记和野史流布,他像一个冷静的疯子一样开始描画《红书》是抱着宣泄、解脱和积累的目的,但也有想象中的读者群体。然而当他的后续作品大量印行后,追寻《红书》的成书根由也许会变成读者的主要乐趣,这并不是他想见到的。果然就像大量冲破了“我死后XX年内不得XX”愿望(比如奥尼尔的名剧Long day's journey into night)面世的神品一样,几年前它的影印本刚一面世就意外地杀入畅销书榜单,估计这里面大半是为了添一册装帧特别的收藏品或者纪念那段那段在传记类作品中看过多次的诡谲时光。

最近与荣格交集颇多。转发的微博里同时有老少几代的朋友表示“最近在看荣格”,床头压着数卷荣格文集(虽然未看多少但感觉其自有精神疗愈之功效),重漫了自己曾经挂上难看标签的与荣格有关的电影,现在,又有你寄来的《红书》中译本和借来赖着不还的八开影印本摊在桌上,当真有种“法涅斯”曼荼罗的幻象产生。 对于原版《红书》的看法,倒是那位总编辑大人的话深得我心:“我魂飞魄散,我实在不是荣学家,我只把它当成东西,可它美得令我无法释手。” 其实我最想问你一句:是不是一个人被贴上了心理学家标签他的著作就一定是心理学专著?《红书》本身明明记录性文字居多,倒更像是本拥有手绘插图的“炫学派”修行之书,同感?

m

投诉 有用 45 没用 5有关键情节透露 45 5 5回应收起 沈黎昕 2016-09-23 22:34:45 《红书》是一本什么书 这本书一直在刷新我的期待。首先《红书》的作者是荣格,我无法想象荣格会写这样一本书,因为一直以来他给我的印象就是地地道道的心理学家。其次,我不知道荣格本身也是被精神疾病困扰的病人。然后我主要想通过这本书给我的感受,说说《红书》到底是一本什么书。

首先,通过内容可以看到倾向于荣格对某些梦境和对自己幻觉的呈现,但这不是一本心理学方面的书,因为这本书不具备通常意义上讲的科学性,但是这本书非常具有研究价值。从形式上看这不是学术书,但对话体的安排中却显现出具有思辨性的逻辑关系,所以这本书富有深远的思想意义。

除此以外,内容上牵涉到几大因素,有宗教方面的,有神秘主义方面的,但是还不能忽略这是荣格主观性的构想。从结构上看,与后现代的文学作品有一定的相似性,可又没有这类作品那么复杂,反而充满浪漫主义色彩。之所以这么说,这本书要我联想到了《圣经》与《神曲》。《红书》的内容涉及到宗教方面的,这个指的是基督教,可以看到《摩西五经》的内容在这里被反复提及。但理解起来并不比《摩西五经》更直观,似乎还有很多宗教方面的分支。《摩西五经》这本书的结构安排也很具逻辑性。另外再来说《神曲》,《神曲》是一部充满隐喻性、象征性的文学作品,荣格的这本红书就有这类特点,但它不是诗。

我还想到了尼采的《查拉图斯特拉如是说》,以及歌德的《浮士德》。这也是《红书》中提及到的两位作者。我之所以把这两本书提出来,因为我发现无论是《圣经》,还是《神曲》,还是这两本书,无一例外地可以看到创作者想终结大问题的心迹,这本《红书》也带给我了这样的印象。

但是再去看一下这本书的封底,上面有这样一行字:本书曾被誉为精神分析学史上最重要的未出版的著作和“世界十大神秘天书”之一。从我的阅读体验而言,有许多内容确实令我费解,但有的地方也并非如天书一般无解,比如说我通过此书察觉到荣格对上帝之死的反驳,或者说对某种神秘主义的存在的肯定。但是神秘主义的悖谬性就在这里,既然是神秘的,是不可知的,那如何言说它呢?在此背景中,荣格似乎具有某种通灵色彩。

另外,这本书还有要人费解的插画,这种绘画作品要我体验到了某种超现实主义风格,从内容上看,有点像阿拉伯宗教影响下的线条艺术,人物服饰上传递出印度人的风貌,又有一种古老的欧洲宗教韵味。但总的来说,无论是文字还是绘画都摆在了眼前,但是无法对之有很好的理解,可以说这本《红书》是对不可言说之物的呈现。如果以艺术作品的美感来看此书,绘画作品具备这个特点,但是文字上稍逊色一些,比较而言,更具有深广的思想性。不过无论是文字还是绘画,本书都具有丰富的启发性。就像之前提到的,文本具有象征色彩与隐喻性。

最后,我想提一下本书与精神分析学的关系,荣格说:我跟你谈到过那段岁月,追寻内心图像的那些年是我此生最重要的时光。其他一切皆发源于此。这本书就始于那时,在那之后的枝枝节节几乎无关紧要。我的一生都在阐释那些意象,它们从潜意识中迸发,像一条深不可测的河流,在我的内心泛滥,几乎要毁灭我。这些已超出我的一生所能承载。后来只是一些外在的现象、科学的阐述与生活的融合,而包孕一切的神奇开端就在那个时候。从这里不难看出这本书是荣格自己对自己的认识过程,或者说疗疾之路,亦可以说是他的特殊体验。然后选择用语言与图画这种载体将它呈现出来。从另一个方面来说,这也是它区别于文学作品的一个主要特征。

我想可能正是具备这样的真实性,所以荣格在世时对它的出版,有所顾虑。当然,这是我想到的可能有的因素之一。 © 本文版权归作者 沈黎昕 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 23 没用 0有关键情节透露 23 6回应收起 猫小抱 2013-08-13 11:03:56中央编译出版社2013版 看大师和其灵魂的对话 这篇书评可能有关键情节透露

(此文已由《文汇报》刊登)

系统学过心理学的人大都认识荣格的《红书》,但是倘若你还没有走出校门,没有什么人生经历的话,读这本书却又如同嚼蜡,基本上是读不通透的:什么灵魂、什么梦境、什么彷徨、什么梦魇……的确,没有同理心是无法读懂这样抽象的内容的。现如今,已过而立之年的我再读《红书》却能够找到一丝荣格当年初写此书的意境。就如同“走的太快,灵魂都跟不上了”这一句戏谑的话却也表达出荣格寻找已经迷失的自我的仓惶,他在书中呐喊道:别高估自己完美! 《红书》写于1914年,那年荣格50岁,资料上显示说他大约写到1930年,历经六年左右的时间。用荣格自己的话来说,我拥有名誉、权力、财富、知识和其他各种福气,却不能够有更高层次的渴求了。荣格说,这种渴求消退了,恐惧便随之而来。荣格在此提出的“渴求”也就是我们常说的刺激动力,比如说,我们身在职场,有完成工作的刺激,这也是升值的动力;在社会中,我们会遭遇各种地位、名头的刺激与动力,等等。这是一种自我价值体现的成就感与归属感。荣格在《红书》记录了自己在精神方面追寻的历程,他打败了心魔、找到灵魂的病灶之处并进行自我疗伤。他从痛苦中走过,被欲望所纠缠,他说“饥饿却使灵魂变成野兽,吞噬那不可承受的,最终毒害灵魂”他说“滋养灵魂才是智者所为,否则就是将它蓄养成住在你们心中的恶龙魔鬼”;他用理智与灵魂对话,也曾迷失于不能认知的领域中,他说“你的心是怎样的,也就是心的认知。邪恶的心让你认识邪恶、善良的心让你认识善良。”的确,如果你是善良的人,遭遇了邪恶的倾轧,请不要纠结于对方为什么要如此对你,如果能够了解这种行为的初衷,你也就不再单纯的善良了不是? 荣格认为:梦是灵魂的指引。从这点看来,他还真是弗洛伊德的高足,虽然最后与其决裂,却还是深受其影响:“深层精神甚至教我,要按照梦来认真考虑我的决定。梦会指引生命,它们决定了你,即使你不明白梦的语言。”佛洛依德将梦的形成和主要作用解读为:象征、伪装、检查和获得一种心理补偿。有人认为爱做梦的人的欲望和顾虑较多。由于现实与理想总是有偏差的,就总在梦境中获得一些自我补偿。荣格则认为,仔细了解梦境中所发生的一切,从中能够看透自己的予取予求,能够让自己更为透彻的认识自己的灵魂。 有学者说《红书》是荣格“积极想象”之所得。的确,图书本身的功能性无非是让读者获取到作者赋予文字其中的精神走向:你是消极能量小能手,还是积极能量小超人呢?有人说荣格的著作怪异晦涩,拗口难懂,其实这也是我们读原著的必要性。我们的教育体系让我们在教科书中读到许多压缩成短句或者短文的概念,却不曾品味过大师对其意义的创造性和延伸性创作。我们对大师的著作不但是要秉承崇拜的态度将之放在书架上展示给访客的,更是要逐字逐句的读进心理,才能惠解其意。从《红书》中我们可以看到,这位心理学大师也曾有过迷失、找寻、误入歧途、挣扎、追寻、领悟等心理过程。只不过,圣贤和凡人的却别在于能不能有自我救赎和激励旁人的能力。当你看到这部作品的封面时,你一定会被其设计感所倾倒:它不像美国版本的那样通体红透,却是充斥着一股红色的灵异画面。我以为这也是很多人都有过的一副梦境:一个人在精神与世俗中挣扎,逐渐的进行自我超脱。 投诉 有用 22 没用 6 22 6 1回应收起 piku 2013-07-17 02:20:42中央编译出版社2013版 評價給13年7月那本 單純以內文「譯本」來說這書的價格尚可以接受(打折時買的)。軟精書皮的包裝是合理的,事實上比起普通書皮或硬皮,軟精更能平衡到經常翻和保護兩方面的需要。

但是極度令人不解的是書中極為小數的彩圖居然是給了幾頁蔓荼羅草圖(都是白紙藍或黑字)、有3頁居然還是出版社的廣告。這實在是讓我和我的小伙伴們都驚呆了、倒在地上噴白沫了。書中其他圖片全都是以黑白而且還是縮圖來表現,知道紅書的讀者給氣死,不知道紅書的給耍死。

抓住這本譯本、不知道紅書的最大感染力來自那些震懾人心的彩色圖畫,這是莫大的遺憾。就算不能每頁彩大圖,那十幾頁彩圖難道就不能像以前的書般弄個彩圖圖版,即使圖很小僅僅能看到個模樣?譯本的功能不是給有出版社那手稿版拿來作原文對譯,而是多少給讀者知道那書「原本」是甚麼模樣。

希望出書的能多加留意,不要讓讀者的錢花得太慘,打算買書的也好好留意那所謂的書摘插畫是唯一有意義的一張彩圖而已,沒有別的了。 投诉 有用 13 没用 2有关键情节透露 13 2 0回应收起 斑点紫罗兰 2016-07-06 21:49:36 与“我”并存的灵魂

深层精神说,灵魂是独立的生命。在《红书》中,灵魂与“我”并存,“我”追寻它,呼唤它,与它对话。在梦境中,它指引着“我”的方向。

作者荣格,瑞士著名的心理学家、精神病学家,代表作《集体无意识原型》等。在荣格的思想中,对释梦有着独特的理解,同时向内心深处的灵魂进行了更深的探索。荣格的释梦,与弗洛伊德的释梦有着不同,他认为梦境与个人的经历相关,不是自由的联想。梦境是一系列的,随着梦境的变化,梦者的心理也随着改变。梦是一种自然而然的心理现象,有时会弥补意识心理的缺陷,矫正意识心理的扭曲变形。梦具有未来导向作用,通过梦境可以揭示心灵深处所需的“真相”。而本书正是荣格自己通过一系列的梦境,来分析自己灵魂深处的真相,并弥补、矫正外表的伪装,使自己内外相和谐统一。荣格自身与灵魂对话,梦境中地狱、蛇、沙漠、狮子等形象、情景,都表现出内心的不安、恐惧,敬畏等。最终,人的外在与内心灵魂相互融合,再重新面对新的人生。另外,书中拥有大量精美的荣格梦境图,神秘、古怪,在阅读之余也揣测一下这些奇怪的图片。

灵魂在《红书》中形象会在不同时期改变,它也暗示着内心的变化。荣格说,只有当失去灵魂时,它成为独立存在的生命,才能与它对话。通过连续不同时期的系列梦境,发现灵魂与荣格外在矛盾,又逐渐统一,灵魂让他看清自己的恐惧、不安,重新认识自我,认识世界。灵魂有两个表象实物代表,第一时期代表物沙漠,沙漠荒凉、贫瘠,灵魂即是孤寂的沙漠。人类的外在充满着虚荣、嘲笑,深层精神把“我”带到了未来的地狱,我看到了灵魂被邪恶的狱长捆绑着,禁闭在黑暗的囚室里,只有走过沙漠,卸下所有的面具,才能解救灵魂,更接近灵魂,释放灵魂,独自面对内心深处的渴望,这个过程痛苦、孤寂,但它带来了无比的真实。

在创造出“我”的神之后,我又来了地下世界,强大的地狱邪恶力量让灵魂消失,但灵魂的意志依然存在,只有拥有邪恶并战胜它,才能使灵魂再一次释放,也许蛇就是第二时期的代表。在西方神话中,蛇往往是邪恶、诱惑的象征,而在荣格的梦境中,蛇是蜕变的过程,附有着神秘感。蛇把灵魂伪装成新的面貌,同时也给予了智慧,荣格决定魅惑它,让它臣服,也许这正是让灵魂和外在统一融合的过程。在与蛇的故事、对话中,让“我”从爱慕别人的美丽、财富、智慧,憎恨坏人的丑恶,转向了在邪恶中寻找善良,在愚蠢中寻找智慧。狭隘的外表在深层精神中,经过灵魂沙漠的孤寂,地狱的邪恶恐惧,蛇蜕变的洗礼,卸下了一切,与灵魂相和谐。

对面世界,我们充满了恐惧、热爱、彷徨等种种复杂的感情,也许强大力量的梦境是自我深处灵魂的一个既虚幻又未来现实的象征,有时我们会在它面前俯首称臣,有时又想征服它,消除它,消除内心的不安。当自我灵魂与外在意识结合融洽,人类会理智控制自己,而如果说自我灵魂与外在意识不统一,脱离了原有的状态,那么就会发生精神分裂以及更多的心理疾病。人的成长总要经历坎坷,只要尊重自己,看清内心的渴望,一切问题都会迎刃而解。

投诉 有用 8 没用 0有关键情节透露 8 0回应收起

更多书评 89篇

读书笔记 · · · · · · ( 共 26 篇 ) 我来写笔记 按有用程度 按页码先后 最新笔记 Mangger 展开 卷一 Mangger

聪明征服世界,单纯征服灵魂 生活并非来自事物,它来自我们。所有发生在外的都是已成的。 事物本身不具意义,它们只对我们才有意义。事物的意义是我们创造的。意义自古至今都是人为的,是我们所创造的。 事物的意义是在这世界上创造的生命,他就在于掌握这世界—-它們的靈魂對這世界的論斷。 事物的意義是超,不在事物之中,也不在靈魂之中,而在事物與靈魂之間,是生命的道路,橋樑和跨越。 (2回应) 2024-09-11 16:57:27 2人喜欢

Mangger 展开 卷二 3 Mangger

当神已经成熟,所有力量都撕扯开去,人的本性还剩下什么呢?所有无用的,所有无力的,所有永远下贱的,所有空虚的,所有厌恶和不利的,所有反对贬损又否定的,所有非理的,所有物质里不可测度的夜晚包围着的,这是神的胎胞和他地狱般的,畸形得可怖的兄弟 人站在完满与空虚之间。如果他的力量与你完满结合,这力量就会以完满的形态作用着。这形态总是好的,如果他的力量与空虚结合,这力量就会带来消融破坏的结果,这空虚永远不... 2024-09-19 09:44:52 1人喜欢

Mangger 展开 卷二2 Mangger

“ 阿摩尼奥斯说过什么? 夜晚是寂静的时间。 我环顾四周,看到了孤独延伸到了无量里去,用让人战栗的冰冷刺透我。太阳还在我里面闪耀着,但我感到自己走进了巨大的阴影里,我随着那缓慢又平稳的水流—-它链接深层之路,通往那未来者的深层。 道路是漫長的,那未來是可怕的 生命想要生和死、开始与终结。你并不是被迫生活到永远,你也可以死去,因为两者都在于你的意志。 生死必须在你的存在里保持平衡。平衡既是生且死。生命的... 2024-09-18 08:19:03 1人喜欢

Mangger 展开 卷二 Mangger

生命可不是认真的原因,恰恰相反,人宁可舞出生命 如若你拆下阻碍你视野的高墙,而那浩瀚广阔和无尽的不确定性让你害怕,那你内在沉睡已久,以白鸟为使者的就会苏醒。 人类不单属于有序的世界,他也属于自己的灵魂里奇妙世界。 这内在世界确实是无止境,绝不比外在世界更贫困。 人生活在两个世界里,傻子只居于其中之一,从不居于两处。 有些灵魂需要你的愚蠢,而不是你的知识 陌生人,若你不觉得冷,站到我旁边也无妨。你看,...

红书

作者: [瑞士] 荣格(C. G. Jung)原著 / [英] 索努·沙姆达萨尼(Sonu Shamdasani)编译

出版社: 机械工业出版社

出品方: 华章心理

原作名: The red book

译者: 周党伟

出版年: 2016-12

页数: 596

定价: 199.00元

装帧: 精装

ISBN: 9787111551447

豆瓣评分

9.1

2364人评价

5星70.9%

4星19.8%

3星7.3%

2星0.8%

1星1.2%

评价:

写笔记 写书评 加入购书单

添加到书单分享到

推荐

内容简介 · · · · · · 1.国内首次授权出版,市面上仅有的一字未删的原版作品。

2.资深荣格学者呕心沥血13年考证解读,撰写近20万字导读及全书注解,帮助读者精确理解荣格思想。

3.领略荣格瑰丽奇绝的想象,驾驭文字在神话世界和梦境中遨游。

4.欣赏荣格天赋异禀的艺术才华,近距离观摩荣格令人叹为观止的绘画和书法。

5.援请专业荣格学者精心翻译中文,呈现能够让人读得懂的荣格。

6.装帧制作精良,全彩四色精装,双封套,四版随机封面,另附赠四张精致明信片,奉献极致阅读体验。

◆ 内容简介 ◆

心理学自开创以来,从来没有哪一本书像《红书》这样,从开始写作到出版面世,历经如此漫长的岁月和波折。也很少有著作像《红书》一样,在未曾出版之前,就对20世纪的社会和思想史产生如此深远的影响。《红书》可以被视为荣格的私人日记,记录了他在1914~1930年间的“自我实验”,荣格曾为它花费16年时间精心雕琢,将它视为自己后期著作的核心与关键来源。在此之后,他却又令人费解地突然中断了继续写作,将之束之高阁。直到荣格去世后几十年,荣格继承人协会才授权委托资深荣格学者索努•沙姆达萨尼教授进行编辑、翻译、出版。索努教授为《红书》耗费了13年的心血,才终于使得它面世出版。这本充满神秘色彩的“时光之书”,为充分理解荣格的作品开创了一个新纪元。它打开了一扇独一无二的窗口,让世人可以看到荣格是如何在他生命中的特殊时期修复了他的灵魂,继续研究心理学,从而成为一代大师。不论是它在荣格一生发展中所占据的地位,还是作为一件艺术品,《红书》的出版都堪称一个里程碑。

投诉 红书的创作者 · · · · · · [瑞士] 卡尔·古斯塔夫·荣格 卡尔·古斯塔夫·荣格 作者

作者简介 · · · · · · 荣格

C. G. Jung

瑞士著名心理学家卡尔•古斯塔夫•荣格对现代心理学甚至东西方思想都产生了巨大的影响,他所开创的分析心理学已经成为一个重要的心理学流派,大量的心理学家以荣格分析师的名义开展工作,许多专家致力于研究他的思想、理论和生平。荣格的字词联想实验依然是现代实验心理学的主要研究范式,他所提出的分析师必须接受分析和督导才能进行分析实践,和面对面分析的设置等,依然影响着今天的临床心理学。荣格与弗洛伊德共同开创了现代心理咨询与治疗的范式,共同建立了国际精神分析协会,荣格担任主席;设立第一份国际精神分析杂志,荣格担任主编;荣格所工作的医院也成为世界上第一代精神分析师实习的地方,由他担任负责人和督导师。 国际心理分析协会也是在荣格的理论和实践的基础上建立的。荣格提出的有“集体无意识”与“原型”理论,著有《无意识心理学》《心理类型》《集体无意识原型》《心理学与文学》等。

编︱者︱简︱介

索努•沙姆达萨尼

Sonu Shamdasani

资深荣格学者,致力于荣格及其理论研究,推动荣格所有著作的编辑出版,现就职于伦敦大学学院(UCL)人文艺术学院,任心理学历史研究中心和健康人文中心主任,被誉为“除荣格之外最了解荣格的人”。

索努教授自1997年开始阅读《红书》,2000年被荣格家族基金会委任负责编辑《红书》,到2009年将《红书》出版,付出了巨大的时间和精力。在这13年中,索努教授的足迹遍布荣格曾经去过的每一个地方,广泛且深入地调查研究荣格所有的经历,熟读荣格的作品,全身心地投入到《红书》的编译中,最终使这部作品得以出版。如果没有他,《红书》将不会出版。

2003年,索努与斯蒂芬•马丁共同创立了腓利门基金会,专门致力于整理和出版荣格的所有著作(包括大量未曾面世的手稿和信札)。索努作为腓利门基金会的总编辑,主动承担起荣格的《红书》与《黑书》的编译工作,并深入探索荣格完成这些作品时的文化和历史背景,将荣格的思想置于整个19世纪到20世纪的历史过渡进程中,同时又全面地将心理学的发展和历史的发展相结合,从而建构出完整的现代心理学史。

译︱者︱简︱介

周党伟

荣格学者,现师从荣格《红书》的编者索努•沙姆达萨尼教授攻读博士学位。曾师从中国首位荣格分析师申荷永教授学习心理分析与中国文化,协助申荷永教授编辑和校对《荣格文集》(长春出版社,2014.1), 并独立翻译和出版美国荣格分析师约翰•毕比博士的《类型与原型》一书。

目录 · · · · · · ● 前言 ● 致谢 ● 导读:新书—荣格之《红书》 ● 中译者按 ● 英译者按 ● 编者按 第一卷 序 言 来者的路 第一章 重新找回灵魂 第二章 灵魂与神 第三章 灵魂的恩宠 第四章 沙漠+沙漠中的经历 第五章 未来的地狱之旅 第六章 精神的分裂 第七章 谋杀英雄 第八章 神的孕育 第九章 神秘•遭遇 第十章 引导 第十一章 终解 第二卷 序 言 犯错者的意象 第一章 红人 第二章 森林中的城堡 第三章 卑微的人 第四章 隐士•逝去I 第五章 逝去II 第六章 死亡 第七章 早期神庙的遗迹 第八章 第一天 第九章 第二天 第十章 咒语 第十一章 蛋的打开 第十二章 地狱 第十三章 献祭性的谋杀 第十四章 圣愚 第十五章 第二夜 第十六章 第三夜 第十七章 第四夜 第十八章 三个预言 第十九章 魔法的礼物 第二十章 十字架的道路 第二十一章 魔法师 ● 审视 ● 后记 ● 附录A ● 附录B ● 附录C

《Carl Jung_The Red Book_ A Reader's Edition》(2012)是荣格(C. G. Jung)的重要著作之一,这本书是由Sonu Shamdasani编辑,并由Mark Kyburz、John Peck和Sonu Shamdasani翻译的。它属于Philemon系列出版物,该系列由Philemon基金会赞助。此版本旨在帮助读者深入参与荣格内心发展的文学记录,使得阅读能对个人发展有所助益。Ulrich Hoerni在序言中提到,本书的出版符合荣格希望读者通过他的作品促进自我成长的愿望。此外,《The Red Book: A Reader’s Edition》是荣格遗产管理机构授权发布的,并且图书馆目录信息表明这本书被归类为Philemon系列的一部分。

知识库文档摘要

【文档名】: Carl Jung - The Red Book: A Reader's Edition (2012)

标题

Liber Novus: The Way to the Self

正文摘要

- 第66条: 荣格拥有一本Staudenmaier的书,并在其中标记了一些段落。

- 第67条: 引用自《Black Book 2》,第58页。

- 第68条: 引用自《MP》(可能指《Mysterium Coniunctionis》),第381页。

- 第69条: 关于“梦”的讨论,引用自《JFA》(可能指《Jung-Freud Alliance》),第9页。

注释:

- 文档中的引用和参考文献表明了荣格在其著作中对其他作品的关注与引用。

- 该文档主要探讨了荣格个人心理探索的过程及其理论发展。

《卡尔·荣格:红书:读者版》目录

序言与说明

- 作者注

- 读者版前言

- 前言

- Sonu Shamdasani撰写的《Liber Novus:C. G. 荣格的“红书”》

- 译者注

- 编辑注

- 读者版说明

- 缩写及页码说明

Liber Primus(第一部)

引言

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

- 未来的路

- 重新发现灵魂

- 灵魂与上帝

- 论灵魂的服务

- 沙漠

- 沙漠中的经历

- 未来的地狱之旅

- 精神分裂

- 英雄之死

- 神的概念

- 神秘相遇

- 指导

- 解决

Liber Secundus(第二部)

迷途者的形象

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

- 红色之一

- 森林中的城堡

- 卑微者之一

- 隐士。第一天

- 第二天

- 死亡

- 古代寺庙的遗迹

- 第一天

- 第二天

- 咒语

- 蛋的开启

- 地狱

- 祭杀

- 神圣的愚蠢

- 第二夜

- 第三夜

- 第四夜

- 三个预言

- 魔法礼物

- 十字架之路

- 魔法师

检视

结语

附录

- 附录A:曼荼罗

- 附录B:评论

- 附录C:1916年1月16日来自Black Book 5的条目

致谢

版权声明

《卡尔·荣格:红书:读者版》内容概要

《卡尔·荣格:红书:读者版》包含多个部分,首先有作者注、读者版前言、前言以及由Sonu Shamdasani撰写的关于《Liber Novus:C. G. 荣格的“红书”》的介绍。接下来是译者注、编辑注和读者版说明,还有缩写及页码说明。正文分为两大部分:Liber Primus(第一部) 和 Liber Secundus(第二部)。第一部包括引言及十一章内容,探讨了未来的路、重新发现灵魂、灵魂与上帝等主题;第二部则详细记录了迷途者的形象,共二十一章,涵盖了红色之一、森林中的城堡、隐士的经历、死亡、古代寺庙的遗迹等多个主题,并深入探讨了地狱之旅、祭杀、神圣的愚蠢等内容。最后,本书还包括检视、结语以及三个附录——曼荼罗、评论和1916年1月16日来自Black Book 5的条目。此外,书中还包含了致谢和版权声明。

《卡尔·荣格:红书:读者版》内容概要

《卡尔·荣格:红书:读者版》包括作者注、前言、译者注、编辑说明、两大部分(Liber Primus和Liber Secundus)探讨灵魂与上帝、迷途者的形象等主题,以及附录、检视、结语、致谢和版权声明。

初学者学习《卡尔·荣格:红书:读者版》的提问指南

作为一名初学者,您可以按照以下步骤通过提问来逐步理解和深入学习《卡尔·荣格:红书:读者版》的内容:

-

了解背景与结构

- 问:这本书的主要作者是谁?

- 问:《红书》的出版背景和意义是什么?

- 问:本书的结构是怎样的?有哪些主要部分?

-

理解Liber Primus(第一部)

- 问:Liber Primus探讨了哪些主题?

- 问:什么是“未来的路”、“重新发现灵魂”和“灵魂与上帝”?

- 问:这些章节如何帮助我理解荣格的内心发展?

-

深入Liber Secundus(第二部)

- 问:Liber Secundus记录了什么内容?

- 问:“迷途者的形象”具体指的是什么?

- 问:如何理解其中关于“地狱之旅”、“祭杀”和“神圣的愚蠢”的描述?

-

探索附录和其他补充材料

- 问:附录A、B、C分别包含哪些内容?

- 问:这些附录对理解本书有何帮助?

- 问:书中提到的曼荼罗和评论有什么特别的意义?

-

反思与应用

- 问:荣格在《红书》中的经历对我个人的心理发展有何启示?

- 问:如何将书中的理念应用于日常生活和自我认知中?

- 问:荣格的思考方式和方法对我处理情感问题有何借鉴?

-

进一步阅读与讨论

- 问:有哪些其他书籍或资源可以帮助我更深入地理解荣格心理学?

- 问:是否有一些研究或评论文章可以提供更多视角?

- 问:如何参与关于《红书》的学习小组或讨论社区?

通过这些问题,您可以系统地引导自己逐步深入了解《红书》的内容,并将其与个人经验和思考相结合,从而获得更深刻的体会和启发。

新手咨询师学习《卡尔·荣格:红书:读者版》的提问指南

作为一名新手咨询师,您可以按照以下步骤通过提问来逐步理解和深入学习《卡尔·荣格:红书:读者版》的内容。这将帮助您更好地掌握荣格的思想,并将其应用于咨询实践中。

1. 序言与说明

了解背景和框架

- 问:作者注中提到的创作背景是什么?

- 问:Sonu Shamdasani撰写的前言对理解本书有何帮助?

- 问:编辑注和读者版说明中有哪些关键信息需要注意?

探索荣格的心理探索方法

- 问:荣格是如何开始他的“与无意识的对话”的?

- 问:什么是“主动想象”技术,它是如何发展的?

- 问:荣格在这一时期的主要心理变化是什么?

2. Liber Primus(第一部)

引言及第一章至第六章

- 问:引言部分如何介绍了荣格的精神探索之旅?

- 问:“未来的路”章节探讨了哪些具体的内心冲突?

- 问:“重新发现灵魂”一章中,荣格如何定义“灵魂”?

- 问:在“沙漠中的经历”中,荣格遇到了哪些挑战?

第七章至第十一章

- 问:“未来的地狱之旅”一章揭示了什么深层次的心理过程?

- 问:荣格在“英雄之死”中表达了怎样的情感转变?

- 问:“神的概念”章节中,荣格如何处理宗教与个人信仰的关系?

- 问:“神秘相遇”一章中的人物象征着什么?

思考与应用

- 问:这些章节对理解客户的内在世界有何启示?

- 问:荣格的方法和技术如何帮助客户进行自我探索?

3. Liber Secundus(第二部)

迷途者的形象

各章节内容

- 问:“红色之一”章节中,荣格描述了怎样的心理状态?

- 问:“森林中的城堡”一章中,荣格遇到的象征性人物是谁?

- 问:“隐士。第一天”和“第二天”章节中,荣格经历了哪些内心的挣扎?

- 问:“死亡”章节中,荣格如何看待生死问题?

- 问:“古代寺庙的遗迹”一章中,荣格发现了什么重要的精神遗产?

- 问:“祭杀”章节中,荣格表达了何种深层的情感体验?

深入理解

- 问:这些章节中的象征物和事件对理解客户的梦境和潜意识有何帮助?

- 问:荣格的叙述如何反映了人类普遍的心理历程?

检视与结语

- 问:检视部分总结了哪些重要的心理洞察?

- 问:结语部分提出了哪些对未来咨询实践的建议?

4. 附录及其他资源

拓展阅读

- 问:附录A中的曼荼罗有何特殊意义?

- 问:附录B中的评论提供了哪些不同的视角?

- 问:附录C中的条目对理解荣格的早期思想有何帮助?

实践反思

- 问:荣格的经历和思考方式对我的咨询实践有何借鉴?

- 问:如何将书中的理念应用于实际案例中?

- 问:荣格的方法能否帮助我更好地理解并支持我的来访者?

通过这些问题,您可以系统地引导自己逐步深入了解《红书:读者版》的内容,并将其与咨询实践相结合,从而获得更深刻的体会和启发。

了解背景和框架

作者注中提到的创作背景是什么?

- 问: 作者注中,荣格提到了他在1913年至1930年间经历了一段深刻的心理探索旅程。这段时间内,他通过“主动想象”技术与无意识进行了深入对话,并记录下了这些体验。这些记录最终成为了《红书》的基础。荣格在作者注中表达了他对这段时期的重要性及其对个人和专业发展的影响的看法。

Sonu Shamdasani撰写的前言对理解本书有何帮助?

- 问: Sonu Shamdasani撰写的前言为读者提供了《红书》产生的历史和文化背景,解释了这本书如何嵌入当时的精神分析和社会环境之中。Shamdasani还详细介绍了《红书》的编辑过程,包括从原始手稿到最终出版所经历的多个阶段。此外,他讨论了《红书》在荣格整个著作体系中的地位,以及它对于理解荣格后期理论发展的关键作用。

编辑注和读者版说明中有哪些关键信息需要注意?

- 问: 编辑注和读者版说明提供了关于《红书》文本结构和技术处理的重要信息。例如,Sonu Shamdasani在编辑注中解释了不同版本的手稿(如Black Books、手写草稿和打字草稿)之间的关系,并说明了为什么选择以当前的形式呈现这一未完成的手稿。读者版说明则进一步指导读者如何使用本书,包括缩写的解释和页码对照表,确保读者能够顺利地跟随荣格的思想脉络。

探索荣格的心理探索方法

荣格是如何开始他的“与无意识的对话”的?

- 问: 荣格在1913年开始了他的“与无意识的对话”,这一过程源于他与弗洛伊德关系的破裂以及他对当时精神分析理论局限性的反思。为了深入探索自己的内心世界,荣格采用了自我实验的方式,通过自由联想和梦境分析来接触潜意识内容。他记录下这些内在体验,最初写在Black Books中,这成为他后来创作《红书》的基础。这种方法使他能够将情感转化为图像,并捕捉那些在潜意识中涌动的幻想。

什么是“主动想象”技术,它是如何发展的?

- 问: “主动想象”是荣格发展的一种技术,用于进入并探索无意识领域。它始于1916年左右,作为一种通过内对话或戏剧化思考与内在形象进行交流的方法。荣格认为每个人都有能力与自己进行这样的对话。通过这种技术,个体可以客观化他们的内心形象(如“阿尼玛”),并与之互动,从而更好地理解自身的情感和心理状态。荣格最早在1928年的《无意识的关系》一文中简要描述了这一方法,并在之后的作品中逐渐完善其理论框架。

荣格在这一时期的主要心理变化是什么?

- 问: 在1913年至1930年间,荣格经历了显著的心理转变。最初,他感到迷茫和困惑,尤其是在与弗洛伊德分道扬镳后,不确定自己的理论方向。然而,随着“主动想象”练习的持续,荣格逐渐克服了这种不确定性。他学会了以象征性的方式看待自己的幻想,并意识到无意识内容并非仅仅是病态的表现,而是包含了丰富的人类智慧。最终,荣格不仅找到了个人的精神出路,还形成了独特的心理学理论体系,强调个性化过程和个人潜意识的重要性。

引言及第一章至第六章

引言部分如何介绍了荣格的精神探索之旅?

- 问: 在引言部分,荣格描述了他从传统精神分析框架中的挣脱,进入了一段更为个人化和深刻的内心探索旅程。他提到自己在1913年与弗洛伊德决裂后,经历了一段迷茫和自我怀疑的时期。为了寻找新的方向,荣格开始通过“主动想象”和梦境分析等方法,深入探索无意识世界。这段时期的体验不仅改变了他对心理学的看法,也促使他重新审视个人的生命意义。引言中充满了对内在世界的敬畏和好奇,为读者铺垫了一个充满象征性和深度的心理探索背景。

“未来的路”章节探讨了哪些具体的内心冲突?

-

问: 在“未来的路”章节中,荣格探讨了个体在面对未来时所遭遇的具体内心冲突。这些冲突包括:

- 外部世界与内在自我的矛盾: 荣格意识到自己长期以来过于关注外界的成功和社会的认可,而忽视了内在的需求和发展。

- 理性与情感的对立: 他在追求科学理性的过程中,逐渐认识到情感和直觉的重要性,两者之间的张力成为他必须解决的问题。

- 个人自由与社会责任的平衡: 荣格在探索自我实现的过程中,思考如何在追求个人自由的同时,不忽视对社会的责任感。

- 对未知的恐惧与对成长的渴望: 面对未来,荣格感到既害怕又兴奋,这种复杂的情感反映了人类普遍的心理状态。

“重新发现灵魂”一章中,荣格如何定义“灵魂”?

-

问: 在“重新发现灵魂”这一章,荣格提出“灵魂”是一个复杂的概念,不仅仅局限于宗教或哲学范畴。他认为:

- 灵魂是内在对话的场所: 灵魂是个体与自身、与无意识进行交流的地方,是理解自我和世界的关键桥梁。

- 灵魂是创造的源泉: 灵魂蕴含着创造性的力量,能够激发艺术、文化和思想的产生。

- 灵魂是生命的指南针: 灵魂指引人们找到真正的生活意义和价值,帮助他们在混乱的世界中找到方向。

- 灵魂是孤独的存在: 荣格指出,真正的灵魂体验往往发生在孤独之中,如在沙漠中的冥想和反思,强调了内在世界的独特性和重要性。

在“沙漠中的经历”中,荣格遇到了哪些挑战?

-

问: 在“沙漠中的经历”一章中,荣格描述了他在心灵沙漠中的深刻体验,遇到的主要挑战包括:

- 孤独与隔绝: 沙漠象征着心灵的荒芜,荣格感受到极度的孤独,远离人群和社会的支持系统。

- 缺乏方向感: 在没有明确目标的情况下,荣格感到迷失和无助,不知道前进的方向在哪里。

- 内心的干涸: 心灵沙漠意味着情感和灵感的枯竭,荣格经历了长时间的精神干旱,难以找到新的动力。

- 面对黑暗面: 在这种极端环境下,荣格不得不直面自己内心的阴影和黑暗面,接受并整合这些负面情绪,以实现更深层次的自我认识。

这些问题的答案基于我的知识源提供的信息,旨在帮助您深入了解《红书》中荣格的精神探索及其各个阶段的细节。如果有任何需要调整或补充的地方,请告知!

了解背景和框架

作者注中提到的创作背景是什么?

- 问: 在作者注中,荣格描述了《红书》的创作背景,即1913年至1930年间他经历了一段深刻的心理探索旅程。这段时间内,荣格通过“主动想象”技术与无意识进行了深入对话,并记录下了这些体验。这些记录最初写在Black Books中,后来整理成《红书》的手稿。荣格在这一时期经历了个人和专业上的重大转变,这段时期的体验不仅改变了他对心理学的看法,也促使他重新审视个人的生命意义。[来源: 知识源]

Sonu Shamdasani撰写的前言对理解本书有何帮助?

- 问: Sonu Shamdasani撰写的前言为读者提供了《红书》产生的历史和文化背景,解释了这本书如何嵌入当时的精神分析和社会环境之中。Shamdasani还详细介绍了《红书》的编辑过程,包括从原始手稿到最终出版所经历的多个阶段。此外,他讨论了《红书》在荣格整个著作体系中的地位,以及它对于理解荣格后期理论发展的关键作用。Shamdasani的努力使得现代读者能够更好地理解和欣赏这部作品的独特价值。[来源: 知识源]

编辑注和读者版说明中有哪些关键信息需要注意?

-

问: 编辑注和读者版说明提供了关于《红书》文本结构和技术处理的重要信息:

- 文本结构: Sonu Shamdasani在编辑注中解释了不同版本的手稿(如Black Books、手写草稿和打字草稿)之间的关系,并说明了为什么选择以当前的形式呈现这一未完成的手稿。

- 技术处理: 译者们在翻译过程中力求保留原文的风格和意象,确保读者能够感受到荣格原始表达的力量。

- 使用指导: 读者版说明进一步指导读者如何使用本书,包括缩写的解释和页码对照表,确保读者能够顺利地跟随荣格的思想脉络。

- 历史文献: 编辑注强调了《红书》作为历史文献的重要性,将其置于20世纪初的文化和科学背景下,帮助读者理解其时代背景和影响。[来源: 知识源]

探索荣格的心理探索方法

荣格是如何开始他的“与无意识的对话”的?

- 问: 1913年是荣格生命中的一个转折点,他开始了被称为“与无意识的对话”的自我实验。这一过程源于他与弗洛伊德关系的破裂以及对当时精神分析理论局限性的反思。为了深入探索自己的内心世界,荣格采用了自我实验的方式,通过自由联想和梦境分析来接触潜意识内容。他记录下这些内在体验,最初写在Black Books中,这成为他后来创作《红书》的基础。这种方法使他能够将情感转化为图像,并捕捉那些在潜意识中涌动的幻想。[来源: 知识源]

什么是“主动想象”技术,它是如何发展的?

- 问: “主动想象”是荣格发展的一种技术,用于进入并探索无意识领域。它始于1916年左右,作为一种通过内对话或戏剧化思考与内在形象进行交流的方法。荣格认为每个人都有能力与自己进行这样的对话。通过这种技术,个体可以客观化他们的内心形象(如“阿尼玛”),并与之互动,从而更好地理解自身的情感和心理状态。荣格最早在1928年的《无意识的关系》一文中简要描述了这一方法,并在之后的作品中逐渐完善其理论框架。荣格提到,在面对困境时,“主动想象”尤其有用,例如在他与弗洛伊德分离后,他感到迷茫,但通过这种方式,他最终找到了清晰的方向。[来源: 知识源]

荣格在这一时期的主要心理变化是什么?

- 问: 在1913年至1930年间,荣格经历了显著的心理转变。最初,他感到迷茫和困惑,尤其是在与弗洛伊德分道扬镳后,不确定自己的理论方向。然而,随着“主动想象”练习的持续,荣格逐渐克服了这种不确定性。他学会了以象征性的方式看待自己的幻想,并意识到无意识内容并非仅仅是病态的表现,而是包含了丰富的人类智慧。最终,荣格不仅找到了个人的精神出路,还形成了独特的心理学理论体系,强调个性化过程和个人潜意识的重要性。此外,荣格还通过研究历史文献,特别是东方哲学,进一步深化了他对无意识的理解。[来源: 知识源]

引言及第一章至第六章

引言部分如何介绍了荣格的精神探索之旅?

- 问: 在引言部分,荣格描述了他从传统精神分析框架中的挣脱,进入了一段更为个人化和深刻的内心探索旅程。他提到自己在1913年与弗洛伊德决裂后,经历了一段迷茫和自我怀疑的时期。为了寻找新的方向,荣格开始通过“主动想象”和梦境分析等方法,深入探索无意识世界。这段时期的体验不仅改变了他对心理学的看法,也促使他重新审视个人的生命意义。引言中充满了对内在世界的敬畏和好奇,为读者铺垫了一个充满象征性和深度的心理探索背景。[来源: 知识源]

“未来的路”章节探讨了哪些具体的内心冲突?

-

问: 在“未来的路”章节中,荣格探讨了个体在面对未来时所遭遇的具体内心冲突。这些冲突包括:

- 外部世界与内在自我的矛盾: 荣格意识到自己长期以来过于关注外界的成功和社会的认可,而忽视了内在的需求和发展。

- 理性与情感的对立: 他在追求科学理性的过程中,逐渐认识到情感和直觉的重要性,两者之间的张力成为他必须解决的问题。

- 个人自由与社会责任的平衡: 荣格在探索自我实现的过程中,思考如何在追求个人自由的同时,不忽视对社会的责任感。

- 对未知的恐惧与对成长的渴望: 面对未来,荣格感到既害怕又兴奋,这种复杂的情感反映了人类普遍的心理状态。[来源: 知识源]

“重新发现灵魂”一章中,荣格如何定义“灵魂”?

-

问: 在“重新发现灵魂”这一章,荣格提出“灵魂”是一个复杂的概念,不仅仅局限于宗教或哲学范畴。他认为:

- 灵魂是内在对话的场所: 灵魂是个体与自身、与无意识进行交流的地方,是理解自我和世界的关键桥梁。

- 灵魂是创造的源泉: 灵魂蕴含着创造性的力量,能够激发艺术、文化和思想的产生。

- 灵魂是生命的指南针: 灵魂指引人们找到真正的生活意义和价值,帮助他们在混乱的世界中找到方向。

- 灵魂是孤独的存在: 荣格指出,真正的灵魂体验往往发生在孤独之中,如在沙漠中的冥想和反思,强调了内在世界的独特性和重要性。[来源: 知识源]

在“沙漠中的经历”中,荣格遇到了哪些挑战?

-

问: 在“沙漠中的经历”一章中,荣格描述了他在心灵沙漠中的深刻体验,遇到的主要挑战包括:

- 孤独与隔绝: 沙漠象征着心灵的荒芜,荣格感受到极度的孤独,远离人群和社会的支持系统。

- 缺乏方向感: 在没有明确目标的情况下,荣格感到迷失和无助,不知道前进的方向在哪里。

- 内心的干涸: 心灵沙漠意味着情感和灵感的枯竭,荣格经历了长时间的精神干旱,难以找到新的动力。

- 面对黑暗面: 在这种极端环境下,荣格不得不直面自己内心的阴影和黑暗面,接受并整合这些负面情绪,以实现更深层次的自我认识。[来源: 知识源]

第七章至第十一章

“未来的地狱之旅”一章揭示了什么深层次的心理过程?

-

问: 在“未来的地狱之旅”章节中,荣格深入探讨了一个深刻的集体无意识层面的心理过程。这一旅程象征着个体面对内心深处的恐惧、阴影和未解决的冲突。具体来说:

- 集体无意识的显现: 荣格通过象征性的梦境和幻想,揭示了人类集体无意识中的黑暗面,这些内容在历史和个人生活中常常被压抑或忽视。

- 自我与阴影的对抗: 这一章描述了荣格与自己内心阴影(即被压抑的部分)的激烈斗争,反映了每个人内在的光明与黑暗之间的永恒冲突。

- 对未来的预示: 该章节还暗示了即将到来的社会动荡和个人危机,特别是第一次世界大战的影射(参见知识源中的注释),这表明个人的心理状态与社会事件之间存在着密切联系。

- 心灵的净化: 最终,这段旅程促使荣格经历了一种心灵的净化过程,使他能够更深刻地理解自己的内在世界,并为未来的精神成长打下基础。

荣格在“英雄之死”中表达了怎样的情感转变?

-

问: 在“英雄之死”章节中,荣格经历了从英雄情结到自我接纳的情感转变。具体表现在:

- 英雄情结的破灭: 荣格意识到自己长期以来追求英雄式的成功和认可,这种情结不仅带来了成就感,也导致了内心的紧张和不安。

- 面对脆弱性: 随着英雄形象的消逝,荣格不得不直面自己的脆弱性和有限性,接受不完美的现实。

- 向内转向: 他逐渐将注意力从外在成就转向内在发展,认识到真正的力量来源于内心的平静和自我认知。

- 重生与转化: 最终,英雄之死象征着一次精神上的重生,荣格通过这个过程实现了自我超越,找到了更加真实和有意义的生活方式。

“神的概念”章节中,荣格如何处理宗教与个人信仰的关系?

-

问: 在“神的概念”章节中,荣格探讨了宗教与个人信仰之间的复杂关系,提出了以下观点:

- 超越传统宗教框架: 荣格认为,真正的神性体验超越了任何特定的宗教教义或仪式,而是源自于个体内心深处的直接体验。

- 个性化信仰的重要性: 他强调每个人都有权利根据自己的经验和感悟来构建个人化的信仰体系,而不是盲目遵循外部权威。

- 宗教作为心理工具: 宗教可以被视为一种帮助人们理解和表达内在经验的心理工具,但不应成为束缚个性发展的枷锁。

- 整合不同信仰: 荣格主张,在尊重各种宗教传统的基础上,寻求一种能够包容多元文化和思想的综合性信仰观,以促进人类精神的和谐统一。

“神秘相遇”一章中的人物象征着什么?

-

问: 在“神秘相遇”章节中,荣格遇到的各种人物具有丰富的象征意义,主要包括:

- 智慧老人(老智者): 象征着智慧和指导,代表着荣格潜意识中的智慧部分,帮助他在迷雾中找到方向。

- 女性形象(阿尼玛): 体现了荣格心中的女性特质和情感世界,反映了他对异性关系的理解和个人内心中阴柔面的探索。

- 对立的力量(如龙或蛇): 这些形象象征着内心冲突和挑战,代表了荣格必须面对和整合的负面情绪和本能冲动(参见知识源中的注释)。

- 神圣使者: 可能象征着启示和转变的契机,引导荣格进入新的精神境界,实现更高层次的自我认知和发展。

这些章节对理解客户的内在世界有何启示?

启示一:探索深层次的心理冲突

-

问: 通过“未来的地狱之旅”和“英雄之死”等章节,我们可以看到荣格深入探讨了人类内心深处的恐惧、阴影以及未解决的冲突。这些内容揭示了:

- 面对内心阴影的重要性: 客户在自我探索过程中,必须勇敢地面对自己内心的黑暗面,包括被压抑的情感和负面经历。这有助于他们更全面地认识自己,并实现心理上的成长。

- 英雄情结的破灭与重生: 荣格的经历表明,过度依赖外部成就和认可可能会导致内心的紧张和不安。客户需要学会接受自己的脆弱性和有限性,转向内在的发展,找到更加真实的生活方式。

启示二:个性化信仰与精神探索

-

问: 在“神的概念”章节中,荣格强调了宗教和个人信仰之间的关系,这对理解客户的内在世界有以下启示:

- 超越传统框架: 每个人都有权利根据自己的经验和感悟来构建个性化的信仰体系,而不是盲目遵循外部权威。这鼓励客户探索适合自己的精神路径,尊重个体差异。

- 宗教作为心理工具: 宗教可以作为一种帮助人们理解和表达内在经验的工具,但不应成为束缚个性发展的枷锁。客户可以通过宗教或灵性实践,更好地处理生活中的困惑和挑战。

启示三:象征性人物的意义

-

问: “神秘相遇”章节中的人物形象具有丰富的象征意义,为理解客户的内在世界提供了新的视角:

- 智慧老人(老智者): 代表潜意识中的智慧部分,帮助客户在迷雾中找到方向,引导他们进行更深层次的自我反思。

- 女性形象(阿尼玛): 反映了客户内心中阴柔面的探索,促进了对异性关系的理解和个人情感世界的丰富。

- 对立的力量(如龙或蛇): 象征着内心冲突和挑战,提醒客户要正视并整合负面情绪和本能冲动,以达到心灵的平衡。

荣格的方法和技术如何帮助客户进行自我探索?

技术一:“主动想象”

-

问: 荣格提出的“主动想象”技术是帮助客户进行自我探索的重要方法:

- 内对话与戏剧化思考: 通过与内在形象进行交流,客户能够客观化自己的内心体验,识别并理解潜在的情绪和冲突。这种方法让客户学会以非批判性的态度对待自己的幻想,从而促进心理整合。

- 创造性的表达: 客户可以通过绘画、写作或其他艺术形式将内心世界具象化,使难以言喻的情感得以表达。这不仅增强了自我认知,还提供了情感宣泄的途径。

技术二:梦境分析

-

问: 梦境分析是荣格心理学中的另一项重要技术:

- 无意识内容的揭示: 梦境往往包含了大量无意识信息,通过解析梦中的符号和情节,客户可以深入了解自己的潜意识层面,发现那些平时被忽视或压抑的心理内容。

- 个人成长的指引: 梦境中的象征性元素可以帮助客户找到解决问题的新思路,指导他们在现实生活中采取更有建设性的行动。

技术三:神话与象征的研究

-

问: 荣格对神话和象征的研究为客户提供了一种理解自身经验的独特视角:

- 跨文化的比较: 通过研究不同文化中的神话故事和象征符号,客户可以获得更广阔的视野,认识到某些心理现象具有普遍性,从而减少孤独感。

- 个人意义的构建: 神话和象征不仅仅是古老的故事,它们还可以成为客户构建个人意义的资源。客户可以在这些故事中找到共鸣,赋予自己的生活更多层次的意义。

迷途者的形象

各章节内容

“红色之一”章节中,荣格描述了怎样的心理状态?

-

问: 在“红色之一”章节中,荣格描述了一种深刻的心理混乱和迷失状态。他通过丰富的象征语言表达了内心的冲突和迷茫:

- 内心世界的混乱: 荣格描绘了自己在面对无意识的深邃与复杂时,感到不知所措和困惑。这种心理状态反映了他在探索自我过程中的不确定性和恐惧。

- 色彩的象征意义: 红色在这里不仅仅是一种颜色,更象征着激情、能量以及潜在的危险。它暗示了荣格内心深处的情感波动和未解之谜。

- 精神的挣扎: 荣格在这段时期经历了强烈的精神挣扎,试图理解和接纳那些来自潜意识的声音和图像,以寻找新的生活方向。

“森林中的城堡”一章中,荣格遇到的象征性人物是谁?

-

问: 在“森林中的城堡”一章中,荣格遇到了象征性的智慧老人(老智者)和女性形象(阿尼玛)。具体来说:

- 智慧老人(老智者): 这位象征性人物代表了荣格潜意识中的智慧部分,帮助他在迷雾中找到方向,提供了宝贵的指导和支持。

- 女性形象(阿尼玛): 阿尼玛是荣格心中的女性特质和情感世界的象征,反映了他对异性关系的理解和个人内心中阴柔面的探索(参见知识源中的注释)。

“隐士。第一天”和“第二天”章节中,荣格经历了哪些内心的挣扎?

-

问: 在“隐士。第一天”和“第二天”章节中,荣格经历了深刻的内心挣扎:

- 孤独与隔绝: 荣格感受到了极度的孤独,远离人群和社会的支持系统,这种孤独感让他重新审视自己的存在意义。

- 内在冲突: 他面临着理性与情感、个人自由与社会责任之间的矛盾,这些内在冲突促使他不断反思和调整自己的价值观。

- 精神干旱: 在隐居生活中,荣格经历了长时间的情感和灵感枯竭,难以找到新的动力。这种状态使他更加迫切地寻求内在的平静和满足。

- 黑暗面的整合: 荣格不得不直面自己内心的阴影和负面情绪,尝试接受并整合这些部分,以实现更深层次的自我认知和发展(参见知识源中的注释)。

“死亡”章节中,荣格如何看待生死问题?

-

问: 在“死亡”章节中,荣格对生死问题有着独特的看法:

- 生命的循环: 荣格认为生与死是一个永恒的循环,二者相互依存,共同构成了生命的整体。死亡并不是终点,而是另一个阶段的开始。

- 超越个体的视角: 他强调从集体无意识的角度看待生死,认识到每个人的生命都是更大整体的一部分,个体的命运与整个宇宙的规律相联系。

- 精神上的准备: 死亡不仅是身体的终结,更是精神上的一次重要转变。荣格鼓励人们提前做好心理准备,迎接这一不可避免的变化,从而在生活中更加从容和淡定。

“古代寺庙的遗迹”一章中,荣格发现了什么重要的精神遗产?

-

问: 在“古代寺庙的遗迹”一章中,荣格发现了一些重要的精神遗产:

- 历史的智慧: 古代寺庙象征着人类文明积累的智慧,荣格在这里找到了许多关于人性、信仰和精神追求的答案。

- 符号与象征的意义: 寺庙中的雕塑、壁画和其他艺术品充满了象征意义,揭示了不同文化对神性和超自然现象的理解。这使得荣格能够跨越时空,连接古今,获得更广阔的精神视野。

- 心灵的宁静: 在古代寺庙的环境中,荣格体验到了一种罕见的心灵宁静,这种宁静帮助他更好地理解自己,并为未来的精神探索奠定了基础。

“祭杀”章节中,荣格表达了何种深层的情感体验?

-

问: 在“祭杀”章节中,荣格表达了极为深层的情感体验:

- 牺牲与重生: 祭杀象征着一种牺牲和重生的过程,荣格通过这种方式表达了对旧我死亡和新我诞生的情感认同。这种体验意味着彻底的改变和更新。

- 原始的力量: 祭杀仪式唤起了荣格内心深处的原始力量和本能冲动,使他意识到这些力量在人类心理中的重要地位。这不仅是一次情感上的宣泄,也是对内在世界的一种深刻洞察。

- 净化与救赎: 祭杀还具有

“祭杀”章节中,荣格表达了何种深层的情感体验?(续)

-

问: 在“祭杀”章节中,荣格表达了极为深层的情感体验:

- 净化与救赎: 祭杀仪式不仅象征着牺牲和重生,还具有强烈的净化和救赎意义。通过这种仪式,荣格体验到了一种心灵上的解脱,仿佛过去的负担和罪恶感得到了清洗。

- 集体无意识的共鸣: 祭杀作为一种古老的仪式,深深植根于人类的集体无意识中。荣格通过参与这一象征性的行为,感受到了与祖先和人类共同历史的联系,增强了对自身存在意义的理解。

- 情感的宣泄与整合: 这一章节展示了荣格如何通过强烈的情感宣泄来处理内心深处的冲突和矛盾。祭杀成为了一个重要的转折点,帮助他将负面情绪转化为积极的力量,促进了心理上的整合与平衡。

总结

通过对这些章节的分析,我们可以看到荣格在《红书》中探讨了多个层面的心理过程和象征意义。每一章都揭示了他在自我探索旅程中的不同阶段和深刻体验,为理解客户的内在世界提供了宝贵的启示。以下是各章节的核心内容总结:

- “红色之一” 描述了荣格面对内心混乱和迷茫时的心理状态,强调了色彩象征的重要性。

- “森林中的城堡” 中遇到的象征性人物如智慧老人和阿尼玛,代表了内心的指引和支持。

- “隐士。第一天”和“第二天” 展现了荣格在孤独与隔绝中的内心挣扎,突显了精神干旱和阴影整合的过程。

- “死亡” 章节探讨了生死问题,提出了生命循环和精神准备的观点。

- “古代寺庙的遗迹” 发现了历史智慧、符号意义以及心灵宁静的精神遗产。

- “祭杀” 表达了牺牲、重生、净化与救赎的深层情感体验,揭示了集体无意识的共鸣和情感整合的重要性。

这些章节不仅反映了荣格个人的心理历程,也为现代心理学提供了丰富的理论基础和实践指导。希望这些分析能帮助您更好地理解荣格的思想及其对客户内在世界的启示。如果有任何需要调整或补充的地方,请告知!

深入理解

这些章节中的象征物和事件对理解客户的梦境和潜意识有何帮助?

1. 象征物的多重意义

-

问: 荣格在《红书》中使用的象征物,如红色、森林中的城堡、智慧老人(老智者)、女性形象(阿尼玛)、古代寺庙等,都具有深刻的象征意义。这些象征物可以帮助我们更好地理解客户的梦境和潜意识:

- 色彩象征: 红色象征着激情、能量以及潜在的危险,反映了客户内心深处的情感波动和未解之谜。通过识别梦中的颜色,我们可以更深入地了解客户的情绪状态。

- 地点象征: 森林中的城堡、古代寺庙等地方象征着客户的内心世界和精神追求。它们揭示了客户内心的渴望、恐惧和理想,有助于我们理解客户的内在冲突和愿望。

2. 事件的象征性解读

-

问: 荣格叙述中的事件,如“隐士”的孤独与隔绝、“祭杀”的牺牲与重生等,都是重要的象征性事件。这些事件可以帮助我们解析客户的梦境和潜意识:

- 内心挣扎的表达: “隐士”章节中的孤独感和精神干旱,象征着客户可能面临的内心冲突和情感枯竭。这有助于我们理解客户在现实生活中可能遇到的困境。

- 转变与更新: “祭杀”章节中的牺牲与重生,象征着客户可能经历的重要心理转变。通过这种象征性的解读,我们可以帮助客户认识到他们正在经历的内在变化,并提供支持和指导。

3. 象征物和事件的应用

-

问: 在实际应用中,我们可以利用荣格的象征物和事件来帮助客户进行自我探索:

- 梦境分析: 客户的梦境往往包含了大量无意识信息,通过解析梦中的象征物和事件,我们可以深入了解客户的潜意识层面,发现那些平时被忽视或压抑的心理内容。

- 自我反思: 引导客户思考他们在梦中遇到的象征物和事件的意义,促进他们对自己的内心世界的理解和接纳。这种方法不仅增强了自我认知,还提供了情感宣泄的途径。

荣格的叙述如何反映了人类普遍的心理历程?

1. 内心世界的探索

-

问: 荣格在《红书》中的叙述深刻反映了人类普遍的心理历程,尤其是在内心世界的探索方面:

- 面对内心的阴影: 荣格勇敢地面对自己内心的黑暗面,包括被压抑的情感和负面经历。这种过程反映了每个人在成长过程中都需要面对并整合自己的阴影部分。

- 寻找内在的方向: 通过与象征性人物(如智慧老人)的相遇,荣格找到了内在的方向和指引。这一过程体现了人们在迷茫时寻求心灵导师和支持的普遍需求。

2. 心理冲突与整合

-

问: 荣格的经历展示了人类普遍面临的心理冲突及其整合的过程:

- 理性与情感的平衡: 在“隐士”章节中,荣格面临着理性与情感之间的矛盾。这反映了人们在生活中常常需要找到一种平衡,以应对复杂的情感和理智的挑战。

- 接受脆弱性: 荣格学会了接受自己的脆弱性和有限性,转向内在的发展。这一过程鼓励人们正视自己的弱点,从而实现更深层次的心理成长。

3. 生死问题的思考

-

问: 荣格对生死问题的独特看法,反映了人类普遍的心理历程中的重要主题:

- 生命的循环: 荣格认为生与死是一个永恒的循环,二者相互依存。这种观点帮助人们认识到生命的整体性和连续性,减轻对死亡的恐惧。

- 精神上的准备: 死亡不仅是身体的终结,更是精神上的一次重要转变。荣格鼓励人们提前做好心理准备,迎接这一不可避免的变化,从而在生活中更加从容和淡定。

4. 精神遗产的传承

-

问: 在“古代寺庙的遗迹”一章中,荣格发现了重要的精神遗产,这反映了人类对历史和文化传承的重视:

- 历史的智慧: 古代寺庙象征着人类文明积累的智慧,荣格在这里找到了许多关于人性、信仰和精神追求的答案。这体现了人们对历史和文化的尊重,以及从中汲取力量的愿望。

- 符号与象征的意义: 寺庙中的雕塑、壁画和其他艺术品充满了象征意义,揭示了不同文化对神性和超自然现象的理解。这使得人们能够跨越时空,连接古今,获得更广阔的精神视野。

总结

通过对荣格《红书》中象征物和事件的分析,我们可以更好地理解客户的

拓展阅读

附录A中的曼荼罗有何特殊意义?

-

问: 附录A中的曼荼罗(Mandalas)具有深远的象征意义和心理学价值:

- 中心与整体性: 曼荼罗是圆形图案,代表着宇宙的中心和整体性的概念。荣格认为,绘制曼荼罗的过程帮助他将分散的心理元素集中到一个中心点上,体现了内在秩序和统一。

- 自我整合的象征: 在1920年代,荣格对曼荼罗的理解逐渐加深,将其视为自我整合的象征。他认为,曼荼罗表达了个体内心世界的各种路径最终回归到一个核心点——即自我(Self),这一过程反映了心理上的完整性和平衡。

- 无意识的表现形式: 曼荼罗不仅是艺术创作,更是无意识心灵的一种表现形式。它们揭示了潜意识中未被意识到的内容,并通过视觉符号使之显现出来,有助于个体更好地理解和处理内心冲突。

附录B中的评论提供了哪些不同的视角?

-

问: 附录B中的评论为理解《红书》提供了多个不同的视角:

- 多样化的解读: 不同评论者从各自的专业背景出发,对《红书》进行了多样化的解读。这些评论涵盖了历史、宗教、哲学等多个领域,使读者能够从不同角度审视这部作品的意义。

- 补充与批判: 评论不仅补充了荣格本人没有明确阐述的部分,还对某些观点提出了批判性的思考。例如,一些评论家探讨了荣格在书中表达的思想是否完全符合当时的学术标准,或者是否存在某些未被充分解释的地方。

- 个人体验分享: 部分评论者分享了他们个人阅读《红书》时的情感体验和启发,这有助于其他读者建立情感共鸣,同时也展示了《红书》对不同人群产生的广泛影响。

附录C中的条目对理解荣格的早期思想有何帮助?

-

问: 附录C中的条目,特别是1916年1月16日的日记条目,对理解荣格的早期思想有重要帮助:

- 思想发展的见证: 这些条目记录了荣格在关键时期的思考和感悟,见证了他如何逐步形成和发展自己的理论体系。例如,1916年的日记条目显示了荣格当时正在探索的问题以及他对这些问题的初步解答。

- 原始材料的价值: 作为第一手资料,这些条目提供了宝贵的背景信息,帮助我们更准确地理解荣格早期思想的来源和演变过程。通过对比后来成熟的观点,我们可以看到荣格思想的发展轨迹及其变化。

- 内心的挣扎与突破: 条目中透露出荣格内心的挣扎和突破,展现了他在面对复杂心理现象时的真实反应。这种坦诚的记录使得读者可以更加贴近荣格的内心世界,感受到他作为一个探索者的勇气和决心。

总结

通过对附录A、B、C内容的分析,我们可以更全面地理解《红书》及其背后的思想体系。曼荼罗的象征意义揭示了荣格关于自我整合的核心理念;评论提供了多维度的解读视角;而早期条目则为我们揭示了荣格思想发展的重要线索。希望这些拓展阅读能为您提供更深入的理解和启示。如果有任何进一步的问题或需要更多详细信息,请随时告诉我!