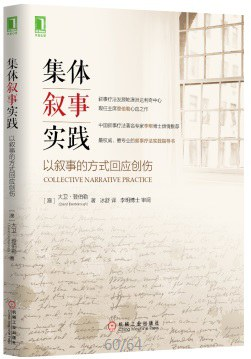

集体叙事实践

集体叙事实践 集体叙事实践 更新图书信息或封面

作者: 大卫·登伯勒

出版社: 机械工业出版社

副标题: 以叙事的方式回应创伤

译者: 冰舒

出版年: 2015-4

定价: 39.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787111498742

豆瓣评分

7.3

27人评价

5星25.9%

4星33.3%

3星29.6%

2星7.4%

1星3.7%

评价:

写笔记 写书评 加入购书单

添加到书单分享到

推荐

集体叙事实践的创作者 · · · · · · 大卫·登伯勒 大卫·登伯勒 作者

目录 · · · · · · 推荐序 我们应以何种方式面对创伤 导读 序言 致谢 第1章 回应创伤/回应社会问题……1 第2章 回应群体创伤……23 第3章 相互贡献:交流信息和界定仪式……49 第4章 生命之树:回应弱势儿童群体……69 第5章 生命之队:为年轻人提供运动机会……97 第6章 心理和社会的抗争调查表……125 第7章 集体叙事的时间线和历史地图……143 第8章 歌曲作为营养:作为对创伤的回应,让民俗文化恢复生机……161 第9章 扩大范围:超越个人主义/集体主义……177 第10章 我们能够为社会运动做出贡献吗……191 第11章 反思:十个主题和梦想……197 附录 尊重历史:集体叙事实践的丰富传统……201 参考文献……208 译者后记 感谢生命里又一次美丽的遇见……220

桦桐心理社工 2017-11-19 12:19:40 没想到是案例型的,不过扩展到社会问题,让我感觉非常意外的精彩。

0 有用跃☁️寄✨ 2024-12-24 20:10:35 北京 明塾·叙事读书会 第四本书,今天开启啦 这本书读起来 感觉有点无聊啊 想比于时间地图 疯癫与文明 读过 亲娘哎 终于读完了 集体 集体 集体 别忘了集体和他人

0 有用你管得着吗 2018-02-22 18:10:05 还行,翻译水平不太稳定,有的差到我都能从中文看出英文原文是怎么写的,但是有的又很精准到位,挺神奇的

0 有用momo 2021-09-22 22:23:09 生命之树,生命之林,生命之队。但是集体之于我们国家,总感觉有一种透不过气的感觉。

0 有用pengood 2019-07-01 12:54:26 像是在读故事,主要侧重心理学

更多短评 15 条

我要写书评 集体叙事实践的书评 · · · · · · ( 全部 1 条 ) 热门 最新 好友 彬华同学 2020-11-19 16:40:54 人类学+社区工作+心理咨询=集体叙事实践 叙事疗法

社工和心理相关的朋友大多都听过叙事疗法(Narrative Therapy)的大名。叙事疗法的核心理念是“人不是问题,问题才是问题”;“叙事”说明它重视人们的生命故事,相信我们可以重新理解自己的生命故事,并挖掘那些被“主流故事”挤到边缘的“支线故事”。我们知道认知行为疗法、短期焦点疗法等等都是非常好的方法,但多少在更大的议题上欠缺讨论。而叙事疗法非常不同于其它心理治疗的地方在于对于地方知识、宏大叙事还有霸权等等结构性议题的关注。

麦克怀特(Micheal White)是叙事疗法的创始人之一,他在《故事、知识、权力》阐述我们如何创造生活的意义时,提到我们需要“安排自身事件经验的时间顺序,建立自己和周遭世界前后一致的记录……这一份记录可以成为故事或自我叙事。这个故事如果成功,人对生活就会有连续感,觉得生活有意义”。

他继而借用了布鲁纳(Bruner)对北美原住民的田野调查来说明这一点:

在20世纪三十四年代,原住民的故事把过去定义为“光荣”,而未来是“同化”,于是当下的过程被人类学家和原住民诠释为一种“崩溃”——从光荣的过去到被同化的未来之间的过渡阶段。于是主流文化的干预变得理所当然。而在20世纪50年代,新的故事将过去定义为“剥削”,未来建构为“复兴”,同样的“事实”有了截然不同的诠释,他们认为同样的“事实”反映的不是崩溃,而是一种反抗。这种新的故事产生了真实的影响,包括关于土地的抗争。

叙事疗法入门书 从前边的一小段论述中,我们就可以看到叙事疗法很独特的气质。这其实跟两位创始人的学科背景有很大的关系。

麦克怀特1979年取得了南澳大利亚大学的社会工作学士学位,之后作为精神科社会工作者在医院工作;在1983年,麦克怀特成立了Dulwich Centre,作为家庭治疗师开始私人执业。

而另一位创始人大卫·爱普斯顿(David Epston)背景更为复杂一些。他在1969年完成了奥克兰大学的社会学与人类学学士学位,接着又在1971年于爱丁堡大学完成了社区发展的文凭课程(注:文凭课程要求完成学位课程三分之二的学分要求,可以理解为去掉学位论文的课程)。在1976年,他取得了华威大学应用社会研究硕士学位,并在一年后又取得了社会工作资格证书。

麦克怀特和爱普斯顿分别在澳洲和新西兰的家庭治疗领域有很大的影响。之后他们意外结识,并于20世纪80年代共同发表了第一篇关于叙事疗法的文章。据说麦克怀特看的格尔茨、贝特森、特纳还有福柯等人的著作,有很多都是由爱普斯顿推荐给他的。

因为双方在社工上的背景,又或者说由于他们对于家庭治疗的认识,使得他们格外注意把人放在一个大的情境中去考虑。而人类学的部分特别丰富了他们对于治疗各个层面的反思。譬如最早在中国推广叙事疗法的吴熙琄老师,她常说到叙事疗法里“丰厚的故事”这个概念,这个概念就来自于美国人类学家格尔茨《文化的解释》中的详尽阐释的“深描”(thick description)。

“深描”这个概念非常有趣,最先来自于吉尔伯特·赖尔的著作。格尔茨在书中引述到,赖尔让我们去思考两个同样在眨眼的孩子。一个孩子只是单纯的眨眼,而另一个孩子试图通过眨眼来给朋友示意。如果只是拿相机拍下,他们俩的动作是完全相同的。而不同的地方在于,挤眉弄眼的那个孩子,他是有意地以某种“社会规则”向特定的某个人去传达某个特殊的信息。这里的“社会规则”就是我们对于“使眼色”的认知,也就是我们有一套公共的符号体系,让我们能够理解眨眼这个动作,作为一个广义的符号有着暗示他人的意思。可见我们的理解是需要基于公共的符号体系,或说文化才得以建立的。

这个例子还能继续复杂下去,可以有另外一个男孩子,希望去嘲笑前边那个男孩的眼神暗示,于是故意去模仿他的神态。这就是我们理解人的方式,把人放在一个符号的互动上去理解。对于“眼睑张合”这个动作的描述,就被称之为“浅描”(thin description),而能够对背后的弯弯绕绕进行阐述,则是一种深描。

后边格尔茨又举出了一个民族志的例子。在法国的犹太人科恩被柏柏尔人抢走了羊,按照当地的mezrag制度,科恩请求当局能够允许他去要会他的ar,指的是被抢走货物价值的四五倍。法国当局虽然明确禁止了mezrag的关系,但当时的地方指挥官还是给了科恩口头上的许可,说那是他自己的事。于是科恩带着人抓住强盗所在部落的牧羊人,抢了羊群。部落的人马立即去追赶科恩,确认他的身份后决定谈判,最终确定科恩带走了五百只羊作为补偿。而在科恩带回羊之后,法国人不能理解他所做的事,便认定科恩与那些叛乱柏柏尔人的奸细,将他投入了监狱、没收了所有的羊。这就是人类学研究所呈现出来的深描,我们要把犹太人、柏柏尔人和法国人不同的解释框架进行理解,我们才能去理解这三者的交互如何产生了当时的这种情形来。

总之,像是深描这样的概念,很好地丰富了叙事疗法的理论基础,让我们理解一个所谓的“事实”是如何在不同的解释框架里面被建构出来的。当然,也影响到了它的实践。

“解释人类学”的经典著作 我第一次听说叙事疗法还是在本科的社会工作概论课上,不记得老师当时具体说了什么,只记得听着就非常有趣。于是马上淘宝上买了麦克怀特的《叙事疗法实践地图》和《故事、知识、权力》,还有熙琄老师的那本《熙琄叙语》。

记得大一的时候我还有特别多的自我议题需要处理,虽然没有找咨询师,但叙事疗法一直陪伴着我本科时的自我疗愈和个人成长。一方面,它让我重新发现了那些失落的回忆,摆脱了自怜自哀的故事,让我找回了一些力量和价值;另一方面,它让我看到自己如何是被一些霸权而被迫去面对一些议题的。

我为什么对人类学和应用戏剧感兴趣,都有叙事疗法的线在中间隐隐牵着。

集体叙事实践

叙事疗法并不想要独占“集体叙事实践”这个词,相反,它承认了集体叙事实践有着非常深远的历史。像是《被压迫者教育学》的作者弗莱雷的理论和实践也被纳入到集体叙事实践的讨论当中。我们深深地依赖于“对话”这种形式进行链接,使得集体叙事实践有着非常丰富的意涵。在《集体叙事实践》一书的前言里,作者甚至认为整本书都是在回应和弗莱雷的最后一面。

“生命之树”(The tree of life)是集体叙事实践很好的例子,它是由Ncazelo Ncube和David Denborough在为南非受HIV影响的儿童服务时所发展出来的方法。“生命之树”让孩子们去讨论和绘制自己的“根”在哪里、他们拥有什么技能和知识、他们的希望与梦想、他们会遇见怎样的“风暴”以及如何应对它。之后,“生命之树”又被运用到难民、受灾民众还有家暴妇女等等不同的群体当中。

像是“寻根”的动作就是叙事疗法中对于故事、意义的追寻,加之技能和知识,它其实链接到了人类学“地方知识”的部分。因为这里的技能和知识,指的不仅仅是专业技能、学科知识,也有如何在当地生活的知识与技能,放在叙事疗法里,也是对于当事人是自己生命的专家这部分价值的重申。我们也能看到短期焦点疗法和叙事疗法有很多可以链接的地方,像是对“资源”和“优势”的挖掘。 查看更多:https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/

歌曲也可以作为一种集体叙事实践。它可以在跨性别囚犯工作坊中被创作出来,也可以原住民社区的聚会中被创作出来,也可以是个人表达自己被性侵的创伤并分享给其他的人。

《集体叙事实践》的第一章就写到了,作者与一位幼时被性侵、之后又犯下性侵的一位男性。作者用歌曲回应了他的讲述。

这还让我想到2019年初时去看有弯有直剧团的告别演出,每一个分享出来的故事被表演之后,都有乐师即兴创作出来的歌曲;还有我们专业专门做社区音乐的老师,也用音乐作为把人们联系起来并一起表达的渠道。 查看更多:https://dulwichcentre.com.au/songs/

写这篇文章的时候手边没有集体叙事实践。最近重读,等有机会再重新扩充一下这篇文章。

© 本文版权归作者 彬华同学 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 10 没用 0有关键情节透露 10 2回应收起

更多书评 1篇

读书笔记 · · · · · · 我来写笔记 按有用程度 按页码先后 最新笔记 桦桐心理社工 展开 第13页 桦桐心理社工

他实际上只是一个社会问题的代表。 2017-11-19 12:20:15

绮绅 展开 第1页 1 绮绅

我一直都认为寻找“群提共鸣感”是创伤治疗非常重要的一点,分担痛苦的群体认同感是可以有效避免抑郁、社交隔离的。”界定仪式“的重要也是为何在社工或者劳工联相关问题当中我不断强调special community building. 也是为什么我今年会选择去明心做志愿者,“外化”对于性质特别的创伤治疗还是有必要的。这主要源自于参加LeaderShape时候的启发。但对于创伤后代是否需要去运用这种叙事方式我持怀疑的态度(两代人之间的传承)p5...