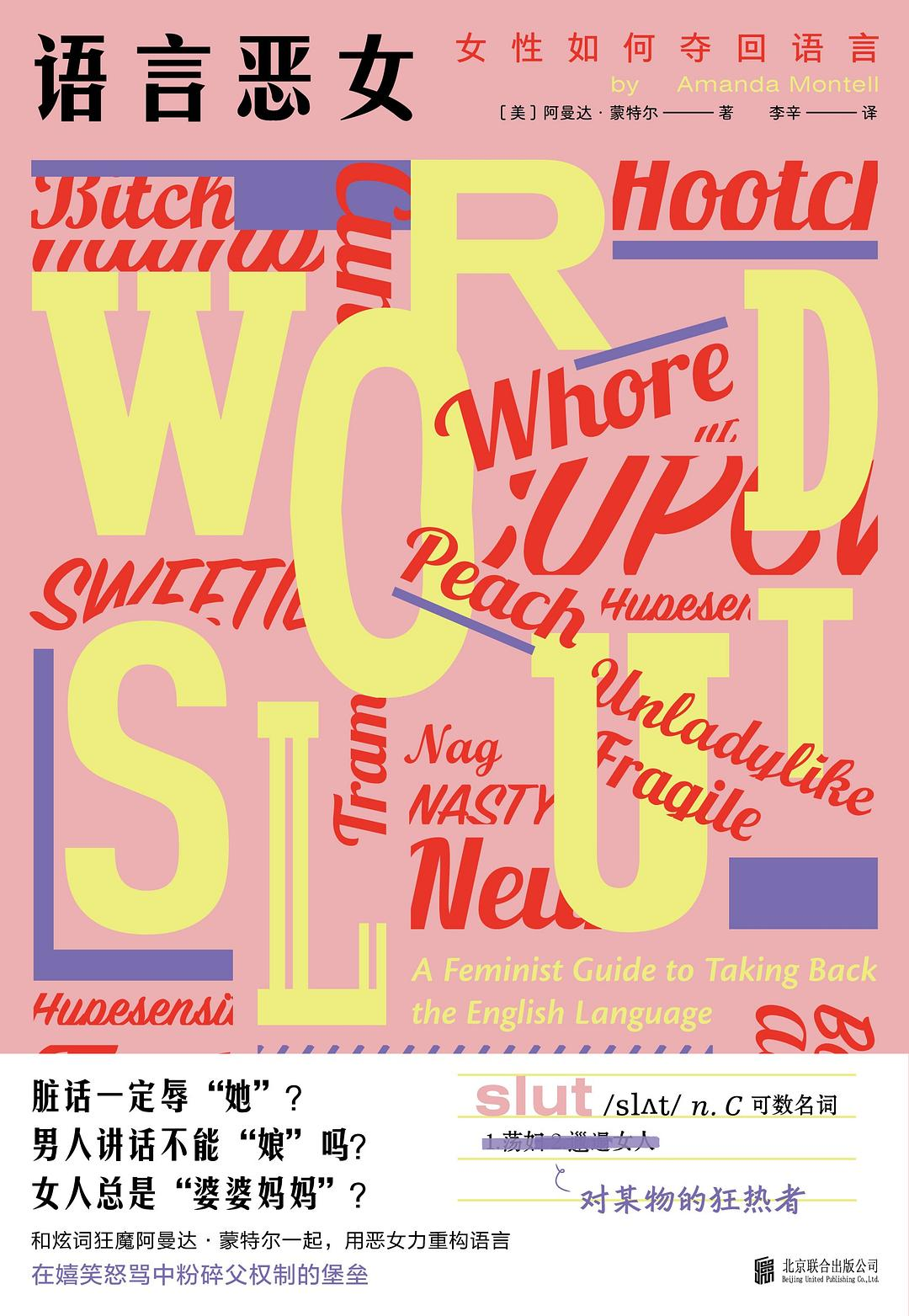

语言恶女

语言恶女

作者: [美] 阿曼达·蒙特尔

出版社: 北京联合出版公司

出品方: 明室Lucida

副标题: 女性如何夺回语言

原作名: Wordslut: A Feminist Guide to Taking Back the English Language

译者: 李辛

出版年: 2024-6

页数: 264

定价: 62.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787559675583

豆瓣评分

8.9

1314人评价

5星56.7%

4星34.6%

3星7.2%

2星0.8%

1星0.7%

评价:

写笔记 写书评 加入购书单

添加到书单分享到

推荐

内容简介 · · · · · · ◆脏话一定辱“她”?男人讲话不能“娘”吗?女人总是“婆婆妈妈”?

◇日常语言中处处隐藏着性别偏见!是时候掀起一场女性主义语言革命了!

◇和炫词狂魔阿曼达·蒙特尔一起,用恶女力重构我们的语言

◇在嬉笑怒骂中粉碎父权制的堡垒

++++

◆人从一出生就在学习语言,但你有没有想过:我们为什么这样说话?性别是否会影响我们讲话的方式?日常语言中是否也存在着性别偏见?语言本身是厌女的吗?

是时候挑战我们最习以为常的语言了!在这本书中,你将知道:许多脏话最初并不“辱女”;男人比女人更容易喋喋不休;八卦从来不是女性的专属……语言学家阿曼达·蒙特尔教你从容击破语言背后的父权结构,游刃有余地发挥语词的力量,用重新定义的语言创造每个人都能得到尊重的世界。

◆准备好了吗?在轻松科普、爆笑评论和引人入胜的女性主义思想中,开启一场酣畅淋漓的语言学冒险!

++++

【编辑推荐】

◆语言“恶”女?直击日常语言背后的性别偏见!

◇为什么大多数脏话都有侮辱女性的意味?为什么默认“保洁”为女而“保安”为男?为什么男人不可以“娘娘腔”“像个娘们”?为什么女人讲话总被认为肤浅做作?我们习以为常的语言的表层之下,隐藏着性别偏见。翻开这本书,跟着语言学家阿曼达·蒙特尔去父权制的语言系统大搅一局!深入思考性别如何影响我们说话和理解他人的方式,向贬低和限制女性的日常语言发起挑战。

◆发挥恶女之力,用话语粉碎父权制,从语言中重获力量!

◇这是一本女性主义语言指南,囊括各种实用策略:怎样不厌女地说脏话,怎样性别友好地称呼他人,如何反击那些打断女性发言、攻击女性的声音,如何轻松自在地表达自己……这本恶女宝典将教你打破语言背后的不平等结构,重塑语言的使用方式,用语言为自己赋权,用收复回来、重新定义的语言,建立一个更平等、更放松、更富有同情心、更少人会被冒犯的世界。

◆语言学原来这么有趣!

◇坐上酷飒语言学家的探险飞船,前往性别和语言交叉的迷幻宇宙,穿梭在历史和流行文化之间,领略脏话侮辱、闲聊八卦、流行俚语、气泡音和夹子音的奥秘。不必担心令人眼花缭乱的语言学知识和语言变革潮流产生的颠簸,沿途有轻松有趣的故事、犀利俏皮的评论,也有让每个人乐在其中的女性主义思想始终相伴,让你在大笑之余思考语言的力量。

++++

【名家推荐】

每读完一段书中对英语的充满活力的迷人批评,你都会感觉自己变得更聪明了。——《破产姐妹》编剧、制片人 惠特妮·卡明

一口气读完这本书之后,你就可以在聚会上迅速拿出书中有趣的知识来让那些喋喋不休的男人闭嘴。——《时尚》

投诉 语言恶女的创作者 · · · · · · [美国] 阿曼达·蒙特尔 阿曼达·蒙特尔 作者 李辛 李辛 译者

作者简介 · · · · · · 阿曼达·蒙特尔(Amanda Montell)

美国作家、语言学家。其文章散见于《纽约时报》《时尚芭莎》《嘉人》等。已出版的著作《异教语言学》《语言恶女》等获得了《华盛顿邮报》《柯克斯评论》《大西洋月刊》等媒体的赞誉。

【译者简介】

李辛

英文译者,任教于纽约大学东亚研究系。译有《黑暗:光之外的文化史》《流浪的葡萄树》等。

目录 · · · · · · 第〇章 来见见社会语言学家吧 酷飒的女性主义者们在聊什么? 第一章 淫荡妓女和下流女同 让我痛恨(但又有点喜爱?)的性别侮辱词汇 第二章 “女人”这个词到底意味着什么? 以及其他关于性、性别的问题与其背后的语言现象 第三章 “嗯哼,姐们儿,你说得对” 男人不在场时,女人之间怎么说话 第四章 女人才没有毁掉英语—她们,嗯, 是英语的创造者 第五章 如何让纠正你语法的人无地自容 第六章 如何让骚扰你的人陷入自我怀疑 以及其他用话语粉碎父权制的方法 第七章 去他×的 为女性说脏话唱赞歌 第八章 “咯咯大笑”的克林顿和“性感”的斯嘉乔 女性公众人物的挣扎 第九章 让这本书多一点彩虹 第十章 独眼巨人、内裤木偶、秃瓢怪 第十一章 那么……1000年之内,女人能统治英语吗? 致 谢 · · · · · · (收起) 创作者在豆瓣 · · · · · ·( 全部 1 ) 去关注 🔥十二点半的猫 译者 / 287 人关注 原文摘录 · · · · · · ( 全部 ) Language can be an empowering resource for women who wish to move up in the world; it has been for generations. A striking example: In 1978 award-winning linguist Susan Gal traveled to Austria to study a small, poor Hungarian-speaking village that had ended up on Austrian soil due to how the borders changed after World War I. This border shift was bad luck for these Hungarian villagers, because now they were forced to live in a country where everyone else spoke German. So, the women—the young women at least—began learning it. This was a smart move because having some German under their belts would allow them to leave the village, get better jobs, marry hot Austrian husbands if they were into that sort of thing, and generally climb the socioeconomic stepladder. Gal noticed that it was too l... (查看原文) Le Flaneur 8赞 2022-05-22 20:10:37 —— 引自章节:Chapter 4: Women Didn’t Ruin t 一个小男孩和他的父亲遭遇车祸,父亲在车祸中丧生,小男孩被迅速送到医院并准备紧急手术。外科医生走进手术室,一看就说:“我不能给他做手术——那是我儿子。”这是怎么回事?这种情况让很多人疑惑不解,觉得男孩的父亲不是已经死了吗,怎么还能去给他儿子做手术?只有少数几个人得出结论,说那位外科医生实际上是小男孩的母亲。啊,多么罕见的、奇异的“女”外科医生。 (查看原文) Orbiu 10赞 2024-06-15 18:44:30 —— 引自章节:第〇章 来见见社会语言学家吧

全部原文摘录

喜欢读"语言恶女"的人也喜欢的电子书 · · · · · · 支持 Web、iPhone、iPad、Android 阅读器

我,厌男 26.99元

为了活下去的思想 40.90元

看不见的女性 19.99元

从零开始的女性主义 15.99元

傲慢的堡垒 47.60元 喜欢读"语言恶女"的人也喜欢 · · · · · ·

过一种女性主义的生活 8.5

凯列班与女巫 9.0

红药丸与厌女症 7.7

厌女简史 8.3

写给所有人的女性主义 8.3

她之所以为她 8.7

服美役 7.6

“娜拉”在中国 9.1

好不愤怒 8.5

乐园之丘 8.3 我来说两句 短评 · · · · · · ( 全部 616 条 ) 热门 / 最新 / 好友 22 有用伊夏 2024-07-11 16:57:20 江苏 虽然不知道是否有希望,但中文也需要一本这样拆解语言暴力的书。比起大家读前半本的愤怒,我可能更偏爱后半本教我们“做恶女”的实践指导。我们需要专业的发疯手册,以便每一次的“发疯”都更精准些。

26 有用华之敖不理解 2024-06-22 14:35:38 北京 不仅是语言恶(è)女,更是语言恶(wù)女,不仅树立了掌握语言并将话语权夺回的女性主义者的榜样,也用她的书呆子知识追溯了语言系统厌女的历史源流,以至我合上书再听人们说话时,真的成了“房间里最敏锐的语言忍者”,爽翻了。也明晰了自己一直死活讲不出脏话的原因所在,那种不适感和忌惮原来源自对强化一个并不认同我们的权力结构的无意识抗拒。不要再抱怨女性说话满是“不好意思”“对不起”的道歉和“你知道吗”“嗯嗯”的无实义短语了,那是因为女性更有同理心,她在告诉你她在听,从而在把对话往前推进! (收起)

131 有用盐少女 2024-05-30 13:51:53 北京 作为一个讲英语很爱用like,说中文很爱讲“不好意思”的人,必须感谢作者为模糊限制语和道歉习惯正名,下次再遇见试图引导女性说话更有权威感的互联网教程,我也要大胆直言:你并不是想让我听起来更自信,只是想让我听起来像个中年男人。言归正传,关于语言与厌女的联系,我是在自身女性主义意识觉醒的某个阶段突然感受到的:为什么很多有负面含义的中文字/词都使用女子旁?为什么侮辱性的脏话很多都与女性生殖器有关?为什么说话/发音“像女人一样”是一种不好的评价?虽然作者分析使用的语言是英语,但实际上她探讨的话题和我当初的思考几乎完全一致,而这正说明了在全世界范围内,女性的地位和处境是相似的,正是因为父权制社会中女性权力缺失,才导致语言中有如此多对女性的偏见存在。我们要重述女性故事,更进一步来说,用属于女性的语言。 (收起)

8 有用卡珊卡珊 2024-06-12 16:54:28 湖北 对我来说不够有趣且语料库不够新。

15 有用小波福娃 2024-06-17 00:35:23 上海 从十多年前读《脏话文化史》,我就在期待这样一本书,展开讲讲脏话里那些性别侮辱词。今天女性自主创造用词、在互联网上尝试以“蒂”代“屌”,如何看待辱女脏词也成了一个女性内部群体的争议话题。这本女性主义社会语言学家的书里(她甚至提到了女书),有些我们早已熟谙,比如男性主导文化里一切女性描述词甚至无关中性词都会往贬损女性的方向发展(中文有“小姐”“媛”“小仙女”等);有些则发人深省——女性特有的讲话方式经常被误认为是不自信,被鼓励要“像男人一样说话”,作者指出这种伪女性主义建议的错误——实际上女性讲话方式更注重连接和合作。我尤其喜爱作者讨论语言阴阳性的部分——词性内化了性别观吗?非二元性别的人如何使用语言?回答了我学法语时很多困惑。如果你注意到我们的语言遍布迫害和伤痕,想更好理解对待这个问题,读它! (收起)

更多短评 616 条

我要写书评 语言恶女的书评 · · · · · · ( 全部 43 条 ) 热门 最新 好友 只看本版本的评论 李小丢 2024-07-12 12:29:43 当“超雄”成为一个辱女词 随着网络的发达,近两年来,一个极其小众的染色体异常病症被广泛知晓,这就是「超雄综合征」。

超雄综合征属于染色体异常的遗传病,患者比正常的男性多一条Y染色体,为XYY型染色体,患者常表现出冲动易怒,具有很强的攻击性、暴力性等问题。

除此之外,引发热议的遗传病还有超雌综合征,患者都伴随有智力低下、发育缺陷等问题。

最开始是很多孕妇在网上求助,问在孕检中筛出超雄基因的胎儿要不要生下来,因为超雄只发生在男性胎儿中,所以很多人舍不得打掉,都存有侥幸心理想要得到安慰,希望有人告诉她们有超雄儿能够经过父母的教育长大成为正常人。

渐渐的,「超雄」从名词成为了形容词,用来形容那些表现出暴力行为的、脾气暴躁的男性,因为感觉一些男性无来由的冲动、暴力终于有了解释。

但是,很快,超雄就从男性专用的形容词开始变得娱乐化起来,有人开始以娱乐为伪装,过度玩梗,消解超雄这个词的含义,具体体现为“今天我也是超雄了一把”“哥们儿你超雄啊”等言论,让超雄这个词慢慢从绝对的贬义开始向中性,甚至褒义发展,用来夸奖男性的「雄性气概」。

另一方面,超雄这个词开始不仅用来形容男性,「超雄女」、「超雄姐妹」等词条开始出现,当然,当超雄用来形容女性的时候,就不是褒义的了,女性身上出现攻击性强和暴力的行为,并不会被认为是值得夸赞的「雌性气质」。

月初,这种离谱终于到达了顶峰。「昆明超雄老奶」的词条开始在抖和🍠发酵,有的人配上偷拍的昆明老奶奶面色不善的表情,开始广泛攻击昆明中老年女性,更有人在评论区现身说法,总结出超雄老奶的外貌特征,一杆子打死一座城市的人。

△瞅瞅这话术:先天超雄圣体,不知道的还以为昆明中老年女性人均十条Y染色体,是男人中的男人。 作为一个云南人我负责任地说,昆明老太太固然有身为省会人的优越感,昆明话听起来也不太温柔,但如果她们都超雄了,你们把昆明老倌(老头的意思)置于何地?

相比起来,昆明老倌的战斗力和超雄表现是昆明老奶完全不能比的,毕竟,昆明老奶可能只是动口,但昆明老倌可是会一言不合动手的。

△这位网友不觉得把犯罪型、暴力型和冲动型人格这三个词和女性联合起来有种莫名的违和感吗?请你告诉我昆明老奶一年的犯案率是多少?有多少是暴力犯罪? 可是在「昆明超雄老奶」这波狂欢吐槽中,们昆明老倌又美美隐身了,而被偷拍的所谓的昆明超雄老奶则遭遇到了大规模的超雄网暴。

最无语的是,网友们虚空索敌的昆明超雄老奶之一,其实有巨大的反转。

这位昆明老奶之所以露出超雄的表情,是因为她在昆明大观园游玩的时候,被两个老头纠缠、尾随要加微信,老奶奶屡次拒绝两个老头还是跟了一路,老奶奶实在不耐烦才露出了这样的眼神。

注:这位老奶奶已经八十多了。

就,说超雄谁是超雄。

明明是无辜老年女性被两个超雄老头纠缠一路,仅仅因为拒绝并露出了有点凶的表情就成为了昆明超雄老奶的评论榜首,遭遇大规模网暴,甚至迅速成为小游戏中的「主角」。

真连电影都不敢这么拍,太黑色幽默了。

△最后为她鸣不平到处解释澄清的是她的孙女,孙女拍了一段视频,老奶奶笑得非常温柔开朗,心态很好。 微博博主@周末双休不犯法 发出了“为什么「超雄」这种专门用来形容男性的词,变成了辱女词?”的疑问。

当然,很多人说她是在打拳,连部分女性网友都觉得她太敏感了,认为「超雄」这样子用,其实是把雄这个字贬义化,变相的也是在消解雄的正面意义,是对女性主义发展有帮助的。

道理我都懂,问题是为什么用男性贬义词侮辱的还是女性呢?尤其还是无辜女性,你们不觉得这根本说不通吗?

其实,「超雄」这个词的语义流变,并不是随机的,而是父权社会的一贯把戏。

我最近看的美国语言学家阿曼达·蒙特尔的作品《语言恶女》就是在讲这个问题,她研究的是英语中那些带有贬义的辱女词汇是怎么在语言发展过程中从一个中性词汇词义转贬的,虽然我们说的是不同的语言,但是在父权制下的社会里语言的发展总有其共性。

Sir和Madam在300年前都是正式礼貌的称呼,如今Sir没有发生变化,而Madam从描述自负傲慢的女孩的词,再到指代情妇或妓女,最终成为了妓院老鸨的代称;

在中文里也是一样,比如先生和小姐,先生还是原义,甚至还被当做褒奖高成就女性的限定词,但小姐已经被污名化;

XX媛、小仙女成了攻击女性的贬义词,大姐、大妈成了骂人的词,甚至“姐妹”这个词都被男性用于阴阳怪气女性。

作者告诉我们,几乎每一个用来形容女性的词,在其使用过程中都会在某个时刻被涂上淫秽色彩。

语言学家缪丽尔·舒尔茨说:“回顾语言的使用历史,我们一次又一次地发现,一个用来形容女孩或女人的无辜词语,最初可能具有完全中性甚至积极的含义,然而它渐渐地有了消极色彩,一开始或许只是轻微的贬损,但一段时间之后它变成了脏话,最终变成了性别污名与侮辱。”

比如bitch(母狗;贱人,婊子)这个英文中可能最常用的骂人话,在800年前和女人与狗都没有关系,最初只是生殖器(不分性别)的代称,在漫长的演化之后,它才被用来形容雌性野兽,然后“自然而然”地演变成了现在的意思:不那么“贤良淑德”的女人。

当讲英语的人想侮辱一个女人时,他们会把她比作以下事物之一:食物(tart,原义是甜果馅饼,现被广泛用于形容放荡的女人、妓女),动物(bitch、cow),或者性工作者(slut)。也就是说,我们这么多年来一直在用语言系统性地将女性贬低为可食用的东西、非人类的生物和性客体。

包括我们的很多女性作者都喜欢给笔下的女主起一些一看起来就身娇体软易推倒的名字,比如阮糖、阮绵绵之类的。

这一切并非巧合,这其实是整个父权制社会对女性定义的公开声明,“女人即性对象”是父权制最古老的修辞手法之一。

父权制不仅用词汇将女性贬为性客体,同时也在发明各种辱女词汇去攻击那些不遵守他们规定的性道德的女性,对其他女性进行威吓和规训。

比如汉语里的荡妇、婊子、破鞋、公交车等等,都用于形容和辱骂性经验丰富的女性,但同样性经验丰富的男性则没有对应的形容词。

甚至男性之间就算对骂也不会把这个点当做黑点,他们只会问候彼此的母亲(的生殖器),表示想与对方的母亲发生性关系——这意味着双重羞辱,我让你的母亲失去了贞洁,同时成为了你的父亲。

总之,古今中外的骂人话不外如此,“如果你想羞辱一个女性,就骂她是妓女。如果你想羞辱一个男性,就骂他是个女人。”

用“娘娘腔”和“女里女气”来侮辱男性,已经充分说明父权制将女性的气质,甚至女性这个性别本身都视作是贬义的存在。最明显的是汉语中那些带有女字旁的贬义词汇:

诡计多端的男人们不仅将女性的中性词逐渐贬义化,孜孜不倦地创造辱女词汇,并且将那些专属男性的贬义词逐渐日常化、娱乐化,甚至用于形容女性。

比如「沙雕」,这个词本来是「傻屌」,与「傻B」类似,只不过用男性生殖器指代性别,经过男性孜孜不倦地玩梗,「傻B」还是骂人话,沙雕则变成了萌萌的、具有幽默感的形容词。

又比如今天提到的「超雄」。

总有很多女性觉得你们这些打拳的女人真烦,也太敏感了,什么都上纲上线,就是好玩的流行梗而已干嘛扯那么多。

我想说的是,恰恰相反,正是因为女性太不敏感而男性太敏感了,才会有那么多词汇用来侮辱、贬损女性的人格和道德,将整个女性群体污名化。

当你指出来,他们又说你在搞男女对立。

不,我不是在制造对立,我只是把这种存在已久的现象说出来,始作俑者,根本就不是无辜的女性。

女性一直在被定义,离拿回定义自己的主动权还有很长的路要走。

© 本文版权归作者 李小丢 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 299 没用 2有关键情节透露 299 2 12回应收起 新京报书评周刊 2024-06-13 11:16:50 从脏话说起:日常语言中的性别偏见如何影响我们的生活? “如果你想羞辱一个女性,就骂她是妓女。如果你想羞辱一个男性,就骂他是个女人。”

在我们的日常用语中,下意识的称呼语和脏话占据相当的比例。语言学家们经过多年研究发现,从最简短的字词到最广泛的会话,语言的每个角落几乎都与性别有关。汉语也不例外。长期以来,这些性别偏见在语言使用中相当隐蔽,且不太被在意,甚至人们可能还会觉得,“语言的作用远不如更具体的自由实现形式和压迫手段”。直到近几十年间,它才日渐引起注意。

那么,为什么是“脏话”?作为正统语言使用的边缘,脏话时常被认为是某种挑战权威、乃至冲破常规的实践。它看似不受强制干预,但为何在这样的语言使用中,仍然出现了性别先行的迹象?也就是说,为什么大多数脏话都与性和女性有关?

语言恶女 8.9 [美] 阿曼达·蒙特尔 / 2024 / 北京联合出版公司 《语言恶女:女性如何夺回语言》 在近日出版的《语言恶女》中,美国语言学家阿曼达·蒙特尔(Amanda Montell)尝试回答的就是这个问题。以英语为例,她通过考察语言的使用历史发现,如今使用的大多数“辱女词汇”在出现初期可能具有完全中性甚至积极的含义。不只是英语,实际上语言本身并没有“天生”的偏见,只是语言的使用者集体同意以一种强化性别偏见的方式使用着它。

脏话之外,我们可能还会注意到,日常生活中多数时候的语言支配并非借由脏话实现。它指向的是一种更广义的女性言说方式。说话中穿插“嗯”“啊”、经常说“不好意思”以及频繁在句尾用升调都会被指责“不够坚定自信”。当没有男性在场时,女性间的对话被认为是无意义的闲聊八卦。部分男性有时则会通过打断、或使用“教你做事”的口气与女性交谈……但事实究竟是怎样的?在蒙特尔看来,在女性获得发声的权利前,我们首先需要理解的是语言支配为什么会以这种方式发生。

蒙特尔认为,并非每个人都要成为语言学的学者,但了解这些“言语迫害”,并学会使用“不合适”的说话方式和词汇,正是女性主义的最小实践。下一次面对质疑,或有人对我们使用性别歧视语言时,就能清楚知道对方的动机。语言,可以成为讨论更大的性别平等议题的契机。

撰文|申璐

“他x的”:为什么很多脏话都和女性有关? “无论是谁,只要在中国过活,便总得常听到‘他妈的’或其相类的口头禅……假使依或人所说,牡丹是中国的‘国花’,那么,这就可以算是中国的‘国骂’了。”

在鲁迅于1927年撰写的杂文《论“他妈的”》中,这三个字提炼了汉语中几乎最常被使用的脏话。它省去了其中的动词和名词,并且转换为第三人称,其背后隐含的意思是“我与你母亲发生性关系”。短短三个字囊括了脏话中最为常见的几大主题:性、女性和长辈。无怪乎称得上是“国骂”。

这些特点并非只在汉语脏话中出现。语言学家们认为,父权制度下使用的任何语言都是如此。美国加州大学洛杉矶分校曾进行过一项关于性别羞辱词汇的调研,发现有关女性的俚语中有90%是贬义,而有关男性的只有46%是贬义。其中大多也与所谓的“女性特质”相关。与汉语中的“娘”语义类似的是,“woman”(女)一词本身也自带嘲讽意味。该调研同时还注意到,即便是一系列形容女性的“褒义”词,大多也是基于“性”。

纪录片《脏话史》剧照。 为什么女性和性会成为不同语言脏话中的核心内容?在阿曼达·蒙特尔看来,脏话中带有性暗示并不奇怪,“女人即性对象”是父权制最古老的修辞手法之一。在这套观念体系中,女性的个人欲望和性自由意志本身就是坏的。但这种观念并非从来就如此,它和人类历史的进程深度捆绑。在智人时期的游牧阶段,男人和女人都曾有多个性伴侣。随着人类停止迁徙,男性为了确认自己的孩子是谁以便传承土地,女性的性自由才遭到集体性的抨击。与之相对,用来形容女性的词语也在语言使用历史中,经历了不同程度的“词义转贬”。比如英语中的“cunt”最初只是指女性的外生殖器,如今却几乎成了最具侮辱性的表达。

如果只是性暗示,或许还不足以达到如此程度的侮辱意味。在暗示并反复强化“以男性为性主体”的语言文化中,性不再是纯粹的生理行为,而是映射权力不对等的场所。台湾学者林芳玫曾深入研究过“干”等词语在中文语境下的内涵。她注意到这类词描述的是男性主导下的纳入式性行为,是男性作为主动一方对女性所做的事。这既不同于中立的“性交”,更谈不上带有情感积极意味的“做爱”。本质上“干”是通过性比喻个体间的宰制关系,目的在于欺压和侵占。我们还能想象出,如果用“包裹”“容纳”等词语描述性行为,与之相关的世界会有多大的不同吗?

落到具体语境,影射女性和性的脏话看似并不是在攻击某个具体的女性,而是面向对话中的另一方。但为何不在场的女性却会被拉入交锋的中心?台湾学者蔡珮认为,在父权制文化中,女性的贞操被视作父权重要的私有物,甚至关乎家族血统纯正与否的尊严,如果家中的母系长辈被他人侵占,则意味着父权的被夺权。从另一个角度而言,能与对方的母系长辈发生性关系,还意味着在辈分体系中算作对方的父辈,这种辈分变动也直指对个体身份的贬低。这套推演只有在父权制文化下,才能达到最大程度的侮辱意味。

尽管这些脏话带有明显的“厌女”倾向,但实际生活中,使用它们的女性其实不在少数。为什么女性也会使用这些脏话来攻讦?

阿曼达·蒙特尔提出了一个令人意想不到的猜测。她认为这一现象的真正成因是,女性更擅长倾听。理论上讲,这原本是件好事。但问题在于,这通常给男性更多表达的空间,让他们将自认为合理的隐喻加入文化的集体表述中。“一个人对与自己不同的观点越关注,就越可能通过理解这些观点而趋于认同。”

纪录片《脏话史》剧照。 我们大概很难接受,女性是因为善于倾听而成了被压制的一方。一个更加合理的推测也许是,女性说这些脏话时的动机和男性是不同的。爱尔兰阿尔斯特大学社会心理学者凯伦·斯特普莱顿(Karyn Stapleton)曾做过一项调查,研究男性和女性说脏话的习惯。研究发现,大约一半的男性受访者称他们说脏话是为了符合“社会期待”,因为在男性群体中,说脏话被默认为是“正常”的。而大部分女性则表示,说脏话是显示个性的方式,因为这在女性群体中被认为是“反常”的。也就是说,说脏话是她们自定义女性气质的一种方式。且囿于社会对女性的“淑女规训”,女性只有在关系亲近的群体中才敢“自由”地说脏话,这也成为女性群体间表示友爱的方式。而在男性之间并非如此。

在语言学家们看来,这往往意味着一个词语经历“收复再定义”的开端。正如鲁迅在文末描述乡间父子吃饭的画面:

儿子指一碗菜向父亲说:“这不坏,妈的你尝尝看!”

那父亲回答说:“我不要吃。妈的你吃去罢!”

在这里,“妈的”似乎已经成为时兴的“我的亲爱的”的意思。这并非是要重写所有脏话的用词规则,而是提请我们不断思考,当这些脏话脱口而出时,我们希望传达的信息究竟是什么。

“让她说话”:语言如何成了控制的工具? 在更为广阔的日常生活中,大部分时候的语言支配行为并非借由脏话发生。3月下旬,获得多个奖项的电影《坠落的审判》曾在北京大学举办中国首映礼,导演茹斯汀·特里耶专程来到现场。放映结束后,主持人陈铭因多次在会场长篇论述个人观点,遭到现场观众喊话“让导演多说”。放映礼上的相关细节也在社交媒体引发持续讨论。也许时至今日,依然还会有网友不解为何这样的行为会引发如此激烈的不满,觉得他不过是试图分享自己的看法而已。然而,真的是这样吗?

《坠落的审判》剧照。 阿曼达·蒙特尔在书中提到另一起与之相似的案例。早在2008年,美国作家丽贝卡·索尔尼特(Rebecca Solnit)就在文章中回忆称,曾有一位男性在一次聚会上喋喋不休向她解释一本历史书中的内容,索尔尼特甚至没有机会插话告诉他,这本书其实是她写的。不久后,陆续有网友使用“mansplain”(男性说教)评论此事,该词也成为当年的年度热词。这个词在英语世界也是新造词,它描述了一个很多女性都曾经历过、但一度无法明言的场面。

但当该词条出现在由网民提供释义的页面时,投票最高的释义却是:“男人向女人解释某件事,却因此受到指责。” 多年之后,这条释义与今时今日放映礼引发的部分男性的困惑遥相呼应。正如阿曼达·蒙特尔所说,这些共同印证了一件事——“女性,以及所有受压迫群体,是有能力想出新词来表达曾经无法明言的经历的,但有时反对的声音往往大得盖过了进步的声音”。

不只如此,阿曼达·蒙特尔还注意到,近年来类似的语言支配行为只增不减。以男性常年占据绝对比例的庭审现场为例,我们可能会觉得如果女性法官更多,女性发言就更容易被听到。但事实是,1990年,当奥康纳是法官席上的唯一女性时,女性发言被打断的次数占比是35.7%;2002年,当金斯伯格加入,庭审席拥有两位女性时,这一数字升至45.3%;2015年,当三位女性入座后,这一数字则达到65.9%。这再次印证,打断发言的背后很大程度出自性别动因,而与资历、经验等无关。

那么,“让她说话”就意味着改变吗?也不尽然。一名女性在成长过程中,可能会无数次面对外界的质疑,认为她的说话方式不够“自信”。很长时间里,甚至不少语言学家也认为,相比于男性而言,女性在日常对话中会使用诸多模糊限制语,比如“然后”“我是说”“所以”“嗯”等,或在句尾使用升调,这会给听话者一种“犹豫”的感受。

《坠落的审判》剧照。 这种评判标准取决于,我们的主流文化究竟是如何看待语言的功能的。阿曼达·蒙特尔认为,我们可能忽略了语言表达并不总是为了亮出观点或传达信息,它也是为了建立联系,不只是让自己被他人理解,还需要试着理解他人。从这个角度而言,那些所谓的“不自信”的表达,可能是出于缓和语气、像对方展示“积极的倾听”,而句尾升调或许是让对话更加开放,邀请听话者加入其中?

由此,女性间的对话往往有独特的轮转结构。话筒会自然地在几个人之间流转。阿曼达·蒙特尔称之为“即兴演奏会”。相较于此,一个全男的会话场景中,往往是长发言的交替独白,其间没有任何打断,这种氛围使得说话者自然觉得“成为专家”。这样的对话通常需要一名主持人、或某种默认的发言序列结构来约束,以防止有人违规抢夺话语权。

除了女性个体的表达方式可能面临质疑外,长久以来,私下里女性之间的交谈也被贴上“闲聊八卦”的标签。但事实的确如此吗?其实男性之间也存在所谓的“更衣室闲聊”(Locker-room banter),通过物化兄弟情谊之外的人,来建立某种内部的团结。阿曼达·蒙特尔还提示说,这种(男性)团结甚至并不需要通过真诚的坦白才能建立,有时只要语言粗俗、明确异己就能实现。但女性由于本就在社会结构中没有多少权力可以失去,于是她们建立联系的方式只能是对现状的反抗。而这种陈述必定是真实的,否则很难成为一个值得分享的秘密。即便抛开内容的真实与否暂且不谈,那同样都是琐碎的对话,“gossip”(八卦、说长道短)有何理由一直被误认为是女性专属?

当“爹”成为形容词:“母语”还是“语言女性化”? 上述从性别角度重思语言使用,折射出女性主义发展史上的一种在地实践。如果说语言的确影响着我们对现实世界的内在固有感知,那么假使语言中长久缺乏描述某些现象的词汇,我们是否也就无法想象、或至少无法确认并描述相应的现象。不少语言学家开始提出,女性是否需要发明一种全新的、以她们自己的世界观为中心的语言。

阿曼达·蒙特尔在书中介绍了历史上发生过的振奋人心的尝试。1984年,语言学家苏奇特·黑登·埃尔金(Suzette Haden Elgin)出版过一部名为《母语》(Native Tongue)的反乌托邦科幻小说。书中塑造的一批女性语言学家尝试创造了一种全新的语言——拉丹语。这套词汇囊括作者能想到的所有女性共有的、但未曾被讲述的经历。比如用不同细分词汇描述“月经提前”“痛经”“经期情绪波动”等现象。这套语言还包含了一些有趣的发明,如“radiidin”(非假日),指的是由女性负担的假日,她必须独自承担做饭、招待客人、维持家庭日常运转诸多事宜的工作。

Native Tongue,Suzette Haden Elgin 但这一尝试最终以失败告终。有反对声音认为,我们可能很难界定,这套所谓的“女性语言”究竟代表的是哪部分女性。“女性经历是一个庞大而复杂的光谱,而‘姐妹情谊’并不意味着同一种经历。”

这些失败背后还隐藏了更实际的问题。在阿曼达·蒙特尔看来,我们其实无需颠覆、也不可能颠覆现有的语言体系。“让一门语言女性化并不是从元音、辅音甚至词汇的女性化开始的,而是从改变语言使用者的意识形态开始的。”

这些实践正在世界各地陆续出现。“mansplain”的流行就是一次成功的探索。回顾汉语语境,近年来,“爹味”作为形容词几乎融入了人们日常的语言表达,它情感鲜明地讽刺那些“整天想当别人的父亲、自我感觉良好、以自我为中心的”言行方式。这无疑是一场始终处于进行时的实验。对此,阿曼达·蒙特尔态度乐观。在她看来,无论人们选择努力参与其中、还是置身事外,“语言都会沿着它自己的道路快乐前进”。性别包容的一代人终将乘车远去——

“我希望能在远方见到你,听说那里会有一场盛大的聚会。”

本文系独家原创内容。作者:申璐;编辑:走走;校对:薛京宁。封面题图素材为电影《坠落的审判》剧照。未经新京报书面授权不得转载。

© 本文版权归作者 新京报书评周刊 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 92 没用 0有关键情节透露 92 20回应收起 明室Lucida 2024-06-11 14:05:30 “请让她说话 !”|《语言恶女》书摘 这篇书评可能有关键情节透露

只有女人爱聊八卦?

为什么女性公众人物总是受到吹毛求疵的审视?

当主流脏话服务于男性,我们该如何使用更女性主义的脏话词汇?

这个6月,我们的新书《语言恶女》,将为你呈现一个语言和性别交叉的迷幻宇宙。

面对语言背后的厌女特征,《语言恶女》不是一份晦涩沉滞的泣血状;相反,它足够亲切,也足够好玩。原来“slut”和“bitch”起初并不辱女,原来女性竟拥有如此强大的语言特质武器库,可以与外星人对话、捕捉难以名状的情感纤维、对抗父权制的奴役!

本次推送摘自本书第六章,语言学家阿曼达·蒙特尔从街头骚扰这一现象出发,指出语言一直在暗中巩固男性权力。男性说教、打断女性发言、称女性“歇斯底里”……这些凸显男性权力行为的背后,那份珍贵的共情早就消失了。

为建立一个“更富有同情心、更少人会被冒犯的世界”,让我们用恶女之力,重构我们的语言,建立平等对话的桥梁。

如何让骚扰你的人陷入自我怀疑 以及其他用话语粉碎父权制的方法 作者: [美] 阿曼达·蒙特尔

自父权制出现以来,语言一直是男性维护其统治地位,确保女性和其他受压迫的性别无法控制发生在自己身上的事情的主要手段。在公共场合猥亵地调戏陌生人可能是他们最浮夸的策略之一,但这并不是他们唯一的策略。其他剥夺权力的策略还包括,给女性贴上“overemotional”(过度情绪化)、“hormonal”(荷尔蒙过剩)、“crazy”(疯狂)、“hysterical”(歇斯底里)1的标签,以此将她们的经历贬低为不可采信的、不值一提的;或者在工作场合称女同事为“sweetheart”(甜心)或“young lady”(小姑娘),把女同事(通常是潜意识地)贬低到从属于他们的地位。我曾经工作过的一个办公室里,公司老板用头发颜色指代每一个女员工:“你今天来得可真早啊,金发美女。”“那篇文章写得怎么样了,小粉妞?”——我还有一个同事是男员工,他的后脑勺剃着锯齿形的发型,但老板叫他时只叫他的名字“丹尼尔”。

其他基于性别的权力游戏包括以一种高人一等的“教你做事”的口气与女性交谈,也就是“mansplaining”(男性说教)。最近最著名的“男性说教”的例子之一,来自2017年的一段视频,视频中有六位杰出的科学家在进行小组讨论,其中一位是女性,她是加利福尼亚大学戴维斯分校的教授韦罗妮卡·胡贝尼(Veronika Hubeny)。讨论进行一个小时后,男主持人(不是物理学家)终于向胡贝尼提出了一个问题,但他的音量马上盖过她,试图替胡贝尼解释她的研究,却没有成功。此时一名观众喊道:“请让她说话!”观众们随即爆发出热烈的掌声,主持人终于闭上了嘴。

不停地打断女性发言也是一种类似的控制策略。许多研究表明,女性在工作和社交场合比男性更容易被打断(1975年的一项规模不大但意义重大的调查发现,记录在案的男女对话中,几乎98%的打断都是男性造成的)。更糟糕的是,男人还有完全不做回应的行为。罗宾·拉科夫曾指出,打断别人发言所传达的含义是说话人在此没有发言权,或者他们说的话不重要,但是完全不回应是从根本上否定了受害者发言的存在。这就像是在说,女人根本不可能做出有价值的贡献;所以对听者来说,女人的发言可能只是一阵噪声有点大的风,根本不值得回应。记得有一次,我向一群富有创造力的高层人物推销一个项目,他们的老板是一个60多岁的英国人,他在整个会议中一句话也没说,当我发言结束时,他立刻开始和同事继续谈论我来之前他们在聊的话题,仿佛我刚刚45分钟的讲话从来没有发生过一样。

男人还有一种行为是,当一个女人指出他们的不妥行为冒犯了自己时,他们会反驳并否认女人的指控。

男人经常随意地用语言来支配女人并不是什么新闻。我们很难忘记,不久以前女人甚至在法律或政治意义上还不被认为是“人”(美国女性直到19世纪末才被允许拥有自己的财产,半个世纪后才拥有投票权,而这还仅限于白人女性)。尽管女性在商界和政界的优秀代表越来越多,但整体而言,女性的境况并没有自然而然地好转。相反,事实往往是,随着女性获得更多的自由和控制权,男性借助话语凸显权力的行为也在相应增多。因为男人们早已习惯了自己作为全人类的代言人,这真要感谢几千年来的“传统”;所以当女人开始进入他们的领地时,男人们觉得必须做些什么来巩固自己合法享有的权威。在某种程度上,街头言语骚扰、打断女人发言、无视女人并说她疯了,以及其他的噤声手段,都是在回应女人对他们权威的渐进挑战,都是让女人的想法和言论变得无关紧要的方式,都是阻止女人夺回权力的诡计。

“堵嘴噤声永远是一种政治策略,”罗宾·拉科夫在1992年的论文中写道,“失去了声音就意味着失去对事情的‘发言权’,失去讲述自己遭遇和经历的‘发言权’,失去能代表自己的一切……不论是在被剥夺者眼中,还是在其他人眼中,被剥夺话语就等于被剥夺了人性。”当一个人的人性被剥夺时,平等对待他们的义务也同时被取消了。“因此,以任何形式让女人噤声的目的都不仅仅是为了让男人更享受交谈,”拉科夫说,“它是制造、强化政治不平等,并使其看似合理且不可避免的基本工具。”

令人充满希望的事实是,不平等实际上不是在所难免的。要纠正这个错误,我们需要做的是说服那些目前霸占着麦克风的人——也就是垄断社会和政治控制权的人——听从幼儿园老师当初给我们的教导:轮流来,让别人也有机会拿麦克风。另外需要做的是,让那些一直以为自己不配获得麦克风的人有机会直接拿到它。但棘手的是,我们必须首先理解为什么这些语言支配行为会以这种方式发生——我们必须理解街头言语骚扰、打断女人发言,和其他形式的基于性别的语言骚扰的社会功能——否则以上种种都是空谈。理解上述行为将帮助我们了解为什么我们现有的处理话语权力行为的策略到目前为止效果都不太好,然后我们怎样可以做得更好。

……

在广播节目《美国生活》(This American Life)的一期里, 澳大利亚记者埃莉诺·戈登-史密斯(Eleanor Gordon-Smith)试图在悉尼的繁忙街道上采访每一个挑逗她的男人。为了说服她遭遇的其中一名男性,让他相信女性实际上并不喜欢陌生人不友好的性评论,她引用了一项民意调查,该调查显示:67%的女性认为与街头骚扰者互动会招致暴力伤害;遭遇街头骚扰后,85%的人会感到愤怒,78%的人会感到厌烦,80%的人会感到不知所措,72%的人会感到恶心。2017年,我自己做了一项小调查,让我在社交媒体上的朋友们用一个词来形容街头骚扰带给她们的感受:“渺小”“被贬低”“被物化”是最常见的回答。“喊回去!”2组织的调查显示,在美国只有3%的女性认为街头言语性骚扰是一种称赞。

3%这个数字非常有趣,尤其是考虑到大多数被指控性骚扰的男性都说他们只是为了表达欣赏赞美。“我没那个意思”“我是在夸你啊”“我们只是普通人,就是想跟你打个招呼而已”,这些是语言学家从街头骚扰者那里收集到的一些回答。撇开统计数据不谈,这些强词夺理的说辞最大的逻辑漏洞是,对从身边经过的陌生人吹流氓哨,主动评价他们的穿着或行为举止,对大众一般不会关注的特殊身体部位发表性评论,这一系列行为完全不符合专家们观察到的任何一种称赞行为的标准。——2008年的一项研究通过观察分析这类行为得出了最中肯的结论,即男性对女性的称赞大多与外表无关,而是为了在向女性提出可能有损面子的要求或批评时缓和语气,而且总是发生在彼此认识的人之间,例如:“凯特,你知道你是我的最爱,但你能不能明天尽量准时出现?”2009年,语言学家内莎·沃尔夫森(Nessa Wolfson)和琼·马内斯(Joan Manes)在一篇名为《称赞作为一种社交策略》(“The compliment as a social strategy”)的论文中表示,无论其直接功能是什么,“称赞都有一种潜在的社交功能,可以创造或加强称赞者和被称赞者之间的团结”。如果有一个不熟悉人类社会互动模式的外星人,我们要用一种善意的方式与其建立联系,我想我们都会同意“微笑”是个不错的办法,而“让我拍拍你的美臀”绝对不合适。

2017年,喜剧演员彼得·怀特(Peter White)对街头骚扰者的荒唐辩解进行了精辟的纠正:“我认为男人应该遵守这条黄金法则:如果你是一个男人,不要在街上对一个女人说任何你不想在监狱里听到其他男人对你说的话。”

客观地说,在街上被陌生人随意评价身体的确非常奇怪,这与其他任何人与人之间的互动方式都不同,真的会让人一时间不知道该如何回应。在我的整个青少年时期,街头骚扰总是让我很苦恼,所以每当这种情况发生时,我都只是低下头不予理会。但我20岁出头时上了一两门性别和语言课程,之后我内心的革命反抗精神就被激发出来了,然后我决定试着正面回击街头骚扰。因为我听说很多男人这样做就是为了看女人惊慌失措时的快速反应,朝他们微笑或者竖中指对他们来说都意味着骚扰成功,所以我想给那些街头流氓一些出乎他们意料的东西。

有一次在联合广场公园,两个反戴鸭舌帽的男孩朝我喊叫,要“让我乐呵乐呵”。“我知道你们为什么这么做,”我回应道,“你们只是想向同伴证明自己是钢铁直男。我在学校专门研究你们这种人。想耍我,没门儿。”我不确信自己是否能成功劝诫某个我遭遇的男人永远不再用言语骚扰陌生人,但我确实唬住了其中一些,让他们尴尬得无地自容,那些时刻对我来说都是小小的胜利。我记得有个人听我说完后扭头就跑,虽然我确信这是因为他被惹恼了而不是感到了挫败,但我的回击确实奏效了。

我在社交媒体上让朋友们告诉我,她们个人最喜欢的应对街头骚扰的方法,结果得到了一堆回应,其中有用外语大喊来吓唬他们,做鬼脸来迷惑他们,紧盯着他们看让他们感到被凝视的不舒服。我还问过德博拉·卡梅伦,面对街头骚扰她是怎么做的。“我偶尔会说‘滚远点’,”她告诉我,“但像大多数女性一样,我也十分警惕,尽量避免跟他们发生冲突,因为的确可能会有危险。”3

不幸的是,卡梅伦认为在街头流氓身上花任何时间,比如试图与他们讲道理或改变他们的行为,都是在浪费自己的时间。“他们才不会听,尤其是当他们有一群人的时候,”她说,“假设你对一个街头流氓说:‘你能给我解释一下你刚刚为什么这么说吗?’并且不断质疑他的每一个答案,看着他挣扎着为自己的行为辩解,这样做可能的确挺好玩的。但我真的不认为大部分街头流氓能有耐心接受这种‘访谈’。”

而且就算他们愿意跟你交流,结果也往往不尽如人意。戈登-史密斯在那期《美国生活》节目中说,在街头骚扰她的人有几十个,但是她只成功说服其中的一个停下来和她进行真正的交谈。作为一名前演讲辩论赛选手,戈登-史密斯给了这个家伙各种合理的论据——统计数据、深刻犀利的提问、充满情感的个人逸事——让他反思自己的行为。但最终他还是无法被说服。在和这个男人——戈登-史密斯说他挺友好的,“不是个坏人”——相处了120分钟后,戈登-史密斯唯一做到的就是让他保证不再在街上对女性进行肢体侵犯(他很喜欢拍女人的屁股)。这个男人觉得没有必要停止进行性评论,但他也想不出一个有说服力的理由。他说:“夸人嘛,我要是觉得没啥不妥……我就还是会说啊。”然后戈登-史密斯争论说,他这样还是把自己的快乐建立在了女性的痛苦之上,根本不在意女性的感受。那个人说:“好吧,可这个世界就是这么自私。”

“我能告诉你为什么我觉得这一切真的很令人沮丧吗?”在节目最后,戈登-史密斯这样说,“在街头采访的这几天,我一直相信人们是想要变得更好的,相信所谓街头骚扰的出发点一定是好的,相信男人真的只是想找乐子和夸赞别人。但是现在我的信念崩塌了,因为当我告诉人们街头骚扰让我们多么愤怒、多么难过,当我告诉人们性暴力的统计数据时,男人们的反应并不是‘我觉得这些很重要,我不应该再这么做了’,而是‘这跟我有什么关系’。”

很遗憾,戈登-史密斯是对的。仅凭告诉一个街头流氓,或其他任何实施言语性骚扰的人他的话很伤人,根本不足以让他改邪归正。但这并不是一个人的品行问题,如果事情真有这么简单就好了。不,这是一个群体性的大问题:我们社会文化中的男人相信他们可以拥有什么、支配什么。

街头骚扰,男同事叫女同事“甜心”,以及一个男人用他永远不会用在男人身上的方式触摸陌生女人——比如在拥挤的酒吧里,一个男人从一个女人身边经过时把手放在她的臀部——这些恶劣行为令人不快的原因都是一样的。任何形式的性骚扰和性侵犯都潜在地依赖于一个假设,即男人对女人的身体有自主控制权。性骚扰和性侵犯是社会控制的一种表现,是向女人发出“女人是男人世界的入侵者”的信号,因此女人无权享有隐私。

当一个男人触摸一个陌生女人,或者对她说一些露骨的话, 就是在暗示他天生拥有支配受害者身体和性的权利,这样就把女人变成了一件玩物,使人们不再关注她所具备的更有价值、更优秀的身份和品质。学者贝丝·A. 奎因(Beth A. Quinn)曾指出,根据对性侵犯事件的研究,关注女性的性特征可能会“抹杀对她的能力、理性、可信赖性,乃至人性的认可”。换句话说,一个女人可以是一家公司的首席执行官,智商180,或者一个在法庭上论辩的检察官,但一旦男性被告律师称她为“亲爱的”4 ,以上一切就全被剥夺否定了。——形成对比的是,当一个男人炫耀自己的异性恋性取向——比如进行街头言语性骚扰——时会让他显得更值得尊重。正如奎因所说:“性权力是不对称的,我这么说的原因部分在于,同样被认为‘性感’时,女人和男人要面对的后果是不同的。”

顺便说一下,这种过度亲密的言语骚扰并不只发生在女性身上。我们的社会文化有一个令人担忧的习惯,那就是总以一种自负傲慢的亲密态度对待各类边缘群体,比如有色人种、酷儿群体、社会经济地位较低的人等。2017年,对一段随身摄像机影像记录的研究显示,与白人司机相比,警察对黑人司机使用“我的伙计”等态度随便的称呼的可能性要高出 61%。这种互动不是感情好的表现,也不代表听者身上有什么应该被夸赞的地方。它本质上只是一个信号,表明说话者认为对方的地位比自己低,而且下意识地觉得宇宙给自己颁发了什么资格证,允许他们如此居高临下地怠慢听者。

为什么很多男人觉得他们有权利评论女性的身体,有权利在会议上无视女性发言,或者以她们来例假、歇斯底里发作为借口任意打发女性?这些问题有一个共同的答案:因为他们缺乏共情。对性骚扰者的研究表明,当一个女人反击一个男人的性骚扰(对于男人来说,她不应该这样做,她只是他的性对象而已),而这个男人奇迹般地跟她讨论起来的时候,他大概率会为自己找各种借口辩解开脱。他会说你误会了,说他并没有恶意,他是一个“好人”,不应该被抱怨,也不应该因为说几句机灵的俏皮话就名誉扫地。

他说这些话的时候只是在装傻罢了。因为研究表明,当性骚扰者被要求与他们的骚扰目标互换位置时,他们能够很快地意识到自己做错了。他们并不是行为欠考虑,然后被别人误会了意图,而是对自己造成的伤害漠不关心。他们缺乏共情。这一切背后的深层问题,与我们的社会文化如何教导男人“是个男人”有很大关系。

我们的社会设立的男性气质的既定标准是非常极端且不恰当的:人们要求男人要强壮有力量,只能是异性恋,而且要不惜一切代价与女性气质划清界限。为了展现男性气质、保护自己的男人身份,男人很快就学会了一条生存法则:在任何情况下,必须用自己的观点压制女人的观点,必须无视女人的痛苦。正如贝丝·A. 奎因在2002年所写的那样:“男人无法与女人共情,因为男性气质的束缚使他们无法站在女性的立场上,而男人在与女人相处时的道德立场也因为缺乏共情而降低了。”这种对所有女性化事物的共情缺失无疑也反噬了男性,因为男性气质的标准不允许男性表现出任何可能“像女人”的情感、身体或语言特征。于是他们总是把自己锁在一个叫作“异性恋本位的男性化行为”的僵化盒子里,害怕自己因被认为女性化而陷入男性特权被剥夺的危险境地。

我认为共情缺失也是造成打断女性发言、不回应女性、男性说教、称女性“歇斯底里”,以及目前已知的许多其他用语言凸显男性权力的行为频频出现的原因。因为正如我们所知,男性气质会阻碍男性与女性团结在一起,所以当一个男人无视或用暴力压制女性的声音时,他就是在按照社会标准行事,而且做得很好,充分履行了他性别角色的职责。而这种性别角色所造成的伤害,就变得不足挂齿。

女性主义者戴尔·斯彭德(Dale Spender)曾说过,当女性或酷儿的经历无法被讲述时,人们就会以为这两类人群根本不存在。在我们有“性别歧视”“性骚扰”“恐同”这样的标签之前——这些词在20世纪六七十年代才出现——人们只会指责受害者, 说是他们自己的行为出了问题:女人过度敏感、神经质(或者说是她“自找的”),同性恋者都面目可憎、令人恶心。但即使我们命名和承认他们的经历,我们仍然经常把解决问题的责任推到受害者身上。我们教导女性,如果你在工作、感情,或者只是从地铁站走到公寓的过程中,感到自己的声音被压制,那么你就有责任,而且只是你自己的责任,找到让自己被倾听的办法。比如在2017年,伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)在参议院的发言被米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)制止,但她无所畏惧地继续发言。或者在社交媒体上发声、建立自己的组织、走上街头,告诉那些性侵犯者“不可以!”。

我想花点时间从语言学的角度简单批评一下这种错误做法,就是在谈论性同意时,我们教女人说“不”,同时教男人倾听女人的拒绝。对现实生活中拒绝案例的分析表明,讲英语的人往往会遵循一套明确的模式,以社会可接受的方式拒绝事物,这其中并不包含大声说“不”。相反,这套模式通常是:表现犹豫 + 使用模糊限制语 + 表达遗憾 + 给出一个文化上能被接受的理由。比如“嗯,好吧,我很想去,但我得完成这项作业”,或者“哦,对不起,我得回家喂猫了”。作为听者,我们需要做的就是推断别人话里的意思,不管对方是委婉含蓄还是直截了当。——想象一下,如果一个朋友邀请你出去喝咖啡,而你却直愣愣地说“不!”,那该有多奇怪!更不用说在有人实施性侵犯的情况下,如此强硬地拒绝可能会导致更危险的情况发生。教导人们“不就是不”的问题在于,它实质上免除了性侵犯者应该依照常识倾听并领会说话者意愿的责任,于是他们就可以说:“可是她并没有直接说‘不’啊。我又不会读心术。”然后我们的社会文化会说:“有道理。还是她的错。”另外,正如我们已经了解到的,就算受害者直白地说“不”,性侵犯者也不会听的。他们当然知道自己的行为是错误的,他们只是根本就不在乎,因为我们的社会文化告诉他们男人不必在乎女人的感受。

当然,鼓励边缘群体大声而明确地自我主张是重要且必不可少的。但在实际操作中,这只能解决一半问题。另一半没有解决的问题是,我们所处的社会文化原本就给女性和酷儿为自己挺身而出设置了重重阻碍。

明尼苏达州古斯塔夫阿道夫学院的性别和哲学学者佩格·奥康纳(Peg O’Connor)这样解释道:“我们的性格和处境都与伊丽莎白·沃伦有所不同。太多女性如果敢强硬拒绝性骚扰或是大胆指控性侵犯,就会遭到解雇。在她们的私人关系中,女性也常常害怕说出真相可能面临的后果。”对于因反对性伤害而受到惩罚的恐惧是全方位的,并最终从内到外控制了女性的行动,使女性自己选择了沉默。“这绝不是在指责受害者,”奥康纳解释道,“而是在确认被支配或被压迫的人是如何‘自我监管’或变得‘温顺’的。

更重要的是,由于几个世纪以来社会文化一直灌输着女性脆弱、过度情绪化、不适合掌权的信息,许多女性便内化了一种信念,即认为女性没有话语权是很自然的。她们无意识地认为沉默是女性身份的一部分,太张扬、太果决意味着会失去女性身份,而女性身份是她们的存在不可或缺的珍贵组成部分。

在一个完美的世界里,人们根本不需要考虑如果在街上被陌生人骚扰,或者自己穿牛仔裤时被陌生人评价臀部,自己应该准备什么样的狰狞面孔或巧妙的话语进行回击。在这样的世界里,性和调情将是人们在双方同样渴望并一致同意的情况下所做的事情,强调同意或者拒绝将变得不再必要,因为每个参与者都将提前花时间运用共情来了解对方的想法。“hysterical”这个词会和“old maid/spinster”一道被葬入遗忘的坟墓。每个人,无论性别,无论在什么时候有什么重要的事情要说,麦克风都在那里,触手可及。

要创造这个完美世界,一开始不是要教女性如何保护自己不受伤害,而是要教育男性——从他们小时候开始教育,越早越好——世界并不只属于他们。当男人还是个小男孩的时候,作为他们的父母和老师,我们必须打破社会文化中无处不在的男性气质传统观念。我们必须接受并真正鼓励男性在看到其他男性试图从语言或其他方面攻击贬抑女性时,同情女性、站在女性一边、站出来维护她们。就像德博拉·卡梅伦曾经说过的那样:“把自己作为人的原则置于兄弟之间的忠诚之上。”要让他们知道,把世界上任何不是男人的人当成入侵者是错误的。

注释:

1“hysteria”这个词已经被性别化了几千年。这个词源于古希腊单词“womb”(子宫),到19世纪时已演变成用于形容一种“女性精神疾病”,其特征是毫无缘由的情绪不稳定。据推测,当时治疗歇斯底里的一种常见疗法是“歇斯底里发作”,即男医生用手让女病人达到高潮。今天,谢天谢地,心理健康专家明白了歇斯底里并不是一种真正的疾病,然而“hysterical”这个词阴魂不散地留存至今。那个时代,如果你是一个患有正常疾病的女人,医生很可能会认为你根本没病,然后哄骗你说一切正常、一切都好,是你想多了。这足以让一个人彻底疯掉。

2“喊回去!”(Hollaback!)在2010年成为非营利组织,旨在通过干预培训、摄影博客和基层倡议,提高人们对性骚扰的认识,结束一切形式的性骚扰。现已更名为“Right to Be”。——译注

3这是真的,和我交谈过的大多数人都同意,无视这些言语骚扰—不遂这群流氓的心意——可能是最明智的举动。“我最好的办法一直是假装自己被周围发生的其他事情吸引,完全没有听到骚扰或者根本没注意到那个骚扰我的人,”一位来自佐治亚州亚特兰大的24岁女孩在 Instagram 上告诉我,“我有一种感觉,我这样做会让他们觉得自己微不足道,这也是我被骚扰时的感受……所以,哈 ! 你也尝尝我的感受吧 !”

值得庆幸的是,2016年美国律师协会禁止在法庭上使用这类性别歧视用语。在加拿大,律师们被要求用中性用语称呼对方,比如“我博学的朋友”。我认为这是一个非常好的解决方案。

© 本文版权归作者 明室Lucida 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 30 没用 0 30 0回应收起 Summer疏影 2024-06-27 14:08:33 被方协文气堵的乳腺,这本书看完,通了

“你有精力工作,没有精力生儿子?”

“男主外女主内,这不应该的吗?”

“你有丈夫、有女儿,你是一个妈妈,你怎么不是老想着往外面跑,就是要回北京啊?!”

“我好吃好喝地养着你,你闭嘴吧!”

电视剧《玫瑰的故事》里,方协文的几段台词堪称全剧最炸裂,试问哪位女性看了血压不飙升,乳腺不堵住!

虽然这个人物的言行举止令人咬牙切齿,叫人差点弃剧,但回过头来必须要感谢这部电视剧的坦诚和犀利——把“父权制”于日常生活中随地大小“厌女”情景都真实展现出来……哦,不不不,这种展示只是冰山一角,收敛许多。现实只会比电视剧更残酷——此时,我脑子里浮现的是唐山烧烤店打人事件,以及好多个女字旁字组成的脏话。

关于这个话题,我最近看到的一本颇具启发性语言学通俗读物——《语言恶女》,看完之后,被方协文气堵的乳腺马上畅通起来。

这本书的英文原书名Word Slut,以一个特别刺眼的词语一下子吸引住读者的目光——"slut"这个“婊里婊气”的词被翻译成了“恶女”——这里也必须点名表扬此书的译者李辛,以贴切传神的翻译,精准展现原书嬉笑怒骂的风格。作者阿曼达·蒙特尔以英语为例,直指语言的核心,揭示了社会文化中笼罩在女性身上的偏见,并展示了如何拥抱语言,以口头方式打破父权制。

作者阿曼达·蒙特尔,单看文字就知道她非常地虎,超级酷 蒙特尔以探索某些词语在英语中长期以来所扮演的角色作为开端,尤其是那些针对女性的贬义词。万万没想到的是,这些形容女性的“无辜词语,最初可能具有完全中性甚至积极的含义。

比如“bitch”这个词来形容一个令人讨厌的女人。在用来形容雌性犬科动物之前,这个词根本不指性别——它起源于一个中性词,意为生殖器。一个完全无害的词演变成对女性的侮辱,这种情况出现在很多其他词中,包括“hussy”(意思是家庭主妇)或“slut”(意思是邋遢的人,也用来形容男人)。这些词只是历史上英语中对女性的众多辱骂中的一小部分。 她指出,英语里羞辱一位女性时,就会把其比作以下事物之一:食物(如‘cupcake’)、动物(如‘bitch’)或者性工作者(如‘slut’),这是持续地用“语言系统性地将女性贬低为可食用的东西、非人类的生物和性客体”,其实体现了“我们对整个社会的期待、希望和恐惧”。

除了词汇里对女性的贬低,对女性说话方式的解读同样也透露出对性别偏见。我们看美剧的时候,发现对话里加入just、you know、well、I mean、I feel like这些口头禅一样的短语,时不时地出现在句子里,导致句子听起来不连贯,说者犹豫不决,缺乏自信。在20世纪70年代的一位著名学者罗比·拉科夫指出女性这样说话,是因为她们相信这样做才能被听者接受。这位学者指出,通过这种屈从于期望的做法,让女性来展现甜美和自我怀疑,反而会强化“女人天生善良软弱、没有安全感”这一刻板印象。

然而,之后语言学家的发现,男性频繁使用填充短语的语言习惯并不亚于女性,并且女性并不总是通过这种方式来展现谦卑恭顺,也就是说克拉夫对女性这种说话方式的解读有失偏颇。有研究显示,女性更擅长使用填充短语来“维护所有参与者的面子、讨论敏感话题,并鼓励其他人参与进来”。

“我们的社会要求女性成为情感劳动者……成为可以伏在上面哭泣的肩膀并承担同情他人的任务” 除了使用填充短语之外,女性还会使用其他高超的社交技巧来建立共识和团结,比如别人说话的时候,听者用“最小反应”(如yeah,right,mm-hmm)来展示“积极的倾听”,还有采用提问的方式来欢迎每一位参与者加入对话。此外,女性之间的谈话风格,书里称之为“独特的轮转结构”,如同一场即兴演奏会,几个人同时在说话或者重复——估计你此刻已经在脑补出一群妇女磕着瓜子围在一起拉家常的样子——这种方式实际上同时对所有参与者开放的,并不会影响理解,反而“会促进话题在多个层面上向前推进”。

然而男性之间的会话与女性非常不同。他们相互提问的目的往往是为了询问信息和寻求答案,而不是为了建立联系。在会议中男性有一个更显著的特点,就是呈现一种垂直结构,往往是一个人发言的轮流模式,很少有人插话。因此在《玫瑰的故事》中,庄国栋来黄亦玫所在的公司开会时,黄亦玫多次提出反对建议,这一举动被认为是抢夺主导权的违规行为,会给这个女性贴上【粗鲁】的标签。

除了上述内容,蒙特尔还提到如何让骚扰女性的人陷入自我怀疑(“以及其他用话语粉碎父权制的方式”)、如何让强迫性纠正别人语法的人无地自容,以及如何以女权主义者的身份说脏话,用创造性地方式把语言收复回来,再定义。

语言的重要性,在于它从根本上体现其所属文化的信仰和权力结构。或许不少人会悲观地认为性别偏见早就根深蒂固,无法改变。蒙特尔却认为,未来几代人用语言攻击别人的习惯在某种程度上是可以控制,首先能做到的事情是,注意在孩子身边不要使用性别歧视词汇。

《玫瑰的故事》里,方协文又又又贡献了经典一幕。他指责黄亦玫不应该给年幼的女儿进行死亡教育。他高喊着“女孩就要富养”、“女孩就要无忧无虑地长大”,他要牢牢掌控孩子的教育权力,不容前妻自作主张。这个场景就是书里所说的,“我们从父母那里吸收了大量未经思考的性别侮辱,以及性别刻板印象”——每个人从小都教育过“女孩还有女孩的样子”、“男孩必须要勇敢坚强”吧?当我们意识到这一点的时候,那就是做出改变的第一步。

这本书以数十年的创新女权主义学术为基础,以打破和改变现状为写作目标。蒙特尔在书里把对语言学的热爱,转化为令人捧腹大笑的分析和批评。读者被邀请进入不断发展的言语习惯领域,并被鼓励思考对语言和权力的看法,勇敢做出改变。

作者这段话写得真是够毒的呢 最后,附上全书中最棒的一个表达,形象生动、充满力量,对未来更平等、更包容、多元化的社会充满期待。

当然,我们可以选择尽最大努力参与其中,也可以选择置身事外、作壁上观。但无论我们做出什么选择,都要明白语言无论如何都会沿着它自己的道路快乐前进。顽固偏执的保守派和自命清高的迂腐学院派将被留在车站,而在语言上灵活多变、包容各种性别的一代人将乘车远去,融入落日余晖。 我希望能在远方见到你,听说那里会有一场盛大的聚会。

推荐已读过的女性主义相关书籍 © 本文版权归作者 Summer疏影 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 16 没用 0有关键情节透露 16 0回应收起 多恩多 2024-06-24 12:45:26 Wordslut,再说语言中的性别歧视与偏见 这篇书评可能有关键情节透露

这本书继 mansplain 后又给出了新的启发。

书中说起1975年语言学家 Muriel Schulz(缪丽尔·舒尔茨)的一篇论文,The Semantic Derogation of Woman(《针对女性的语义贬损》),提到某些英语词汇会逐渐变化,变成针对女性的贬义词。

以 master(男主人) 和 mistress(女主人) 来说,这两个词都源自古法语,本意都是有权力有权威的人,但如今,mistress 的含义已经不再那么纯粹,起码在 John Donne(约翰·多恩)的 To His Mistress Going to Bed 和 Andrew Marvell(安德鲁·马维尔)笔下的 To His Coy Mistress 中,mistress 都是旖旎的情妇形象。

一个要“用一百年的时间赞美这位 mistress 的眼睛,凝视她的额眉,花两百年爱慕她的每个乳房,三万年赞赏完其它的地方(An hundred years should go to praise/Thine eyes and on thy forehead gaze/Two hundred to adore each breast/But thirty thousand to the rest)”。

一个要这位 mistress “松开护胸,解开腰带,拿掉胸衣,脱掉长裙(Unpin that spangled breastplate/Unlace yourself/Off with that happy busk/Your gown going off)”。

而 master 仍然是手握掌管大权的形象,更有一层大师的含义。the master bedroom 是主卧;a master painter 是技艺高超的画家;说 you are master of yourself,是说你自制力好,“是你自己的主人”。

这里引出两个概念,pejoration(词义转贬)和 amelioration(词义转褒)。一个中性或褒义的词汇,随时间推移变成贬义,就是词义转贬的过程,反之则是词义转褒。

用 knight 表示浪漫忠诚的骑士之意,已是现在的共识,但在古英语中,knight 指的只是男孩、侍从,跟着领主打仗的兵士。然而在词义转褒的过程中,knight 逐渐变成中小军事贵族阶层的称谓,如在前面加上 Sir,则成为了一种爵位。

tart 本意为果馅儿饼。如果作形容词说水果 tart,意为这水果味道 sharp,就是很酸;如果形容话语 tart,则是言辞尖刻之意(英语中仍然是 sharp 的意思)。但不知何时,tart 开始用来形容女性,本来是普通的爱称,后来演变为专指吸引男性的性感女人,到了最后,tart 已沦为称呼妓女的俚语,柯林斯上的解释是:Tart is an insulting word for a woman who dresses or behaves in a way that suggests she wants to have sex with a lot of different people. [informal, offensive, disapproval]。

舒尔茨在论文里说:

回顾语言的使用历史,我们一次又一次地发现,一个用来形容女孩或女人的无辜词语,最初可能具有完全中性甚至积极的含义,然而它渐渐地有了消极色彩,一开始或许只是轻微的贬损,但一段时间之后它变成了脏话,最终变成了性别污名和侮辱。 再看 sissy 这个词。sissy 本是 sister 的缩略语,意为姐妹,就像 buddy 是 brother 的缩略语,意为兄弟。但今天,柯林斯词典上将 sissy 解释为 If you describe an action or activity as sissy, you disapprove of it because you think it is only appropriate for girls or women. 如果一个男性太女性化,就用 sissy 来形容。

诚如蒙特尔在书中第一章所说,If you want to insult a man, call him a woman,如果你想羞辱一个男人,就骂他是个女人。

那么,当我们在说祖国母亲、大地之母、处女地的时候,用她/She 来代称大自然、领地,或者AI的时候,背后又是怎样的语言逻辑呢?

1979年,一篇题为Sex Roles as Revealed Through Referential Gender in American English,《美式英语中通过参照性别揭示的性别角色》的语言学论文提出了一个概念,叫upgrading,专指用人称代词来称呼某种物体的做法起了一个名字,似乎这是一种提升。

然而,用女性来指代自然力量、领地、财产或者技术产品,和把女性比喻成食物或花朵,本质上的逻辑是一样的:将女性推到远离人类的“他者(the Other)”范畴。

用她/She来称呼大自然,女性就变成了自然与文明间冲突的象征,美丽、诱惑,但需要被征服。

当我们说出“处女地”的时候,女性是需要被殖民的大陆,是需要被攻占的堡垒。土地是女性的,“祖国母亲”,而建国的人是“国父”。

女性是文明的男性世界之外的荒蛮之地,野性的东西需要驯服,于是女性被希望成为脆弱娇嫩的花朵。

韩少功的《马桥词典》里有十分相近的概念,叫“不和气”,就是漂亮。在马桥人眼里,美是不和气的。美是一种邪恶,好是一种危险,美好的东西总是会带来不团结、不安定、不圆满,也就是带来纷争和仇恨,带来不和气。特洛伊战争中的海伦,末代王朝所谓“祸水”的红颜,妲己褒姒杨玉环,无一不是这种逻辑。

而有趣的是,在把女性看作“需要被征服的不和气的”另一端,女性又是可以轻易得到的食物。

英语经常把女性比作甜点,除了前文所述的 tart,还有cupcake,crumpet,cherry pie,pound cake 等等。这些甜点的特征十分类似,软软的,多汁,可以切割,好吃。这些特点让人忍不住想到桃子,而用蜜桃(peach)比喻女性恰是十分常见的,无分中西。

语言总是关乎权力的。在这一点上,我们无需去福柯或是布迪厄笔下寻找,日常中比比皆是。

男性用语言维护自己的统治地位时就有明显的策略。

一种是给女性贴标签,说她过于情绪化(overemotional),歇斯底里(hysterical),荷尔蒙过剩(hormonal),你们女的就是吧啦吧啦……,贬低她们,说她们不可信,剥夺女性说话的权力。

或者在职场上称呼女同事为美女、小姑娘(young lady)、亲爱的(sweetheart),仿佛她没有姓名。这种称呼几乎可以看作是无意识地把女同事贬低到从属地位。韩少功笔下的马桥人同样遵循着这样的原则。

在马桥,小哥指的是姐姐,小弟则是妹妹,小叔或小伯是姑姑,小舅则是姨妈。称呼女性亲戚,在男性称谓前冠一个“小”字足矣。

一方面,马桥的女人是无名化的。无名的人一般有两种,一种至尊,比如皇帝,皇帝的名讳是要避忌的;一种至贱,比如囚犯,囚犯只有编号。其实还有一种,我们看不起的、讨厌的人,比如“那个东西”,“这家伙”,“那小子”,这些人连在语言中的地位都没有,何谈权力。

另一方面,马桥的女人又是男名化的。“小”的哥哥才是姐姐。这现象极普遍。英语里man表男性,也表人类,换言之,男性就是人,而女性必得在“男性”,也就是“人man”身上有所依附,才得以成为“女性woman”。

另一种策略则是 mansplaining男性说教。如果《爱说教的男人》(Men Explain Things To Me)这本书用文字解释mansplain不够深刻,那《坠落的审判》(Anatomy of a Fall)北大首映礼上得到两句话就是最生动的演绎:让导演说!什么坠落不坠落,不就是跳楼么。

或者不断打断女性发言,即manterrupting,甚至对女性的发言不做回应。背后的逻辑是说话人的发言不重要或没有价值,甚至在根本上认为发言人没有发言权,否定发言人的存在。

2016年美国总统大选第一次辩论,特朗普一共打断希拉里多少次?51次。希拉里打断特朗普呢?17次。此外,特朗普还反复粗暴指责希拉里wrong, wrong, you’re wrong,攻击持续不断且大声。

打断女性发言,本质上依然是男性认为女性不具备良好的知识和能力,需要男性向她解释,一种mansplaining的优越感,一种彰显权力的手段。

堵嘴永远是一种策略。打断女性发言,无视女性发言,说女性疯了……都只有一个目的,让女性的想法和言论变得无关紧要,让女性失去发言的权力。

为什么女性那么容易被打断?似乎是因为她们更善于倾听。

女性在交谈中更倾向于“合作”,而男性则更倾向于“竞争”,这是性别语言研究(Genderlect Theory)得出的结论。

简而言之,男性会话是垂直的,通常有一个主导者掌控整个会话,从属者则在等待,等着轮到自己回应。女性会话则是平面的,谈话中每个人都是平等的参与者。

所以,男女一交谈,男性总想做那个主导,女性则想着人人平等,那你说吧,结果mansplaining更加放任。

这个观点真是相当的有趣。

所以,不要停止说话和写作啊!

参考资料:

-

阿曼达·蒙特尔,《语言恶女:女性如何夺回语言》,李辛 译,北京联合出榜公司,2024

-

Amanda Montell, Worslut: A Feminist Guide to Taking Back the English Language, HarperCollins Publishers, 2019

-

Muriel Schulz, The Semantic Derogation of Woman[J], 1975 (https://yorkspace.library.yorku.ca/items/96e96113-2312-430f-86cd-134a30630a05)

-

Madeleine Mathiot, Sex Roles as Revealed Through Referential Gender in American English[J], Ethnolinguistics: Boas, Sapir and Whorf Revisited, 1979

-

Robin Lakoff, Language and Woman’s Place[J], 1973 (https://web.stanford.edu/class/linguist156/Lakoff_1973.pdf)

-

韩少功,《马桥词典》,上海文艺出版社,1997

-

《坠落的审判》北大首映礼

-

Full transcript: First 2016 presidential debate (https://www.politico.com/story/2016/09/full-transcript-first-2016-presidential-debate-228761)

© 本文版权归作者 多恩多 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 13 没用 0 13 0回应收起 苏丽珂 2024-07-03 13:51:56 当一个语言恶女开始说脏话——《语言恶女》译者李辛访谈 一位语言恶女决定质疑英语。

我们几乎找不到比语言更被我们习以为常的事物,但是也正因如此,它其实拥有比我们所想象的更强大的力量,“我们讲话的每一部分——我们的用词、语调、句子结构——都在向别人传递着隐形信号,告诉他们我们是什么样的人、应该如何对待我们”。

阿曼达·蒙特尔,一位美国语言学家,同时也是一位女性主义者,从性别文化的角度切入对语言学的研究,并把自己的发现写成了一本书。

今年,这本书的中文版《语言恶女》(Wordslut),经女性译者李辛翻译,由明室Lucida出版。

她考察的对象是英语。翻开历史我们不难发现,从盎格鲁人、撒克逊人和朱特人登上英伦三岛时使用的古英语,到现代美国英语之间,这门语言的变迁受到了航海、战争、工业革命等等重大历史事件的影响。而这些事件的主角——“军人、贵族、商人和劳工、印刷工人、词典编纂者、制造业从业者和技术人员”,大多数都是男性。

我们的语言总是下意识地以男性作为叙事的主体,而在这种情况下,女性难以避免地会被当作客体,被描述、被比喻乃至被侮辱。

但是事情并非毫无希望。接下来我们要提到蒙特尔的第二个发现。既然语言是经过建构的、可被改造的,那么一定有一些我们可以做的事情。

在蒙特尔的原著当中,她使用“reclaim/reclamation”来命名这种努力。中文版《语言恶女》的译者李辛将蒙特尔的主张翻译为“收复再定义”,她觉得,“收复英语”是一个很有力量的说法。

6月,我联系到译者李辛。她在纽约大学东亚研究系执教,我们之间有12个小时的时差,但是在沟通中,有一些东西把我们同频共振地带到了一起。在一个向往平等和自由的世界里,我们天涯若比邻。

脏话的秘密

如果你读了蒙特尔的书,会发现她是多么彻底地违反着人们对一个学者、一个女性的期待。她自称“wordslut”(作为书名译为“语言恶女”;书中另出现译法为“炫词狂魔”),大胆破除人们对脏话和俚语的偏见,使用跳脱活泼的行文风格——幽默有趣的讲述方式并不会降低内容的可信服性,这本身也是蒙特尔的主张。

跟译者李辛的交流是在蒙特尔的影响下进行的,我们都希望这是一次平等、轻松、愉快的交谈。李辛希望我称呼她“辛儿”,于是在接下来的文章里,我也会继续使用这个取消了头衔、年龄、身份的称呼。

辛儿自称自己是一个“野路子零散派”的女性主义理论学习者,理论看了很多也忘了很多,现实与书本之间的鸿沟常常让她有“掉进茧房”的苦恼。在理论失效的地方,她更愿意提倡一种“我本位”的感受:“每个女性在被规训之前的婴幼儿时期都是以‘我’为本位的,每一个女性都是天生的女性主义者,所以对抗无力感和绝望感的方法就是重新关照‘我’的感受,尊重自己的感受,尊重自己作为一个人的一切,回到被规训前的婴幼儿状态,大声大力回击一切让自己丧失‘我’主体性的不适言行,才能从身边开始有所改变。”

在采访中,我们顺着蒙特尔的论述思路,梳理了那些威胁到我们主体性的语言现象,并借助语言学的智慧寻求解决的办法。

西尔维娅·费代里奇在《对女性的恐惧:女巫、猎巫和妇女》当中曾经论述,“gossip”这个词如何从一个通常被用于亲密的女性朋友之间的语词,转变为一个表示闲聊、背后诽谤的词。这意味着,“如果我们要理解性别压迫是如何运作和再生产的,那么去追溯那些经常被用于定义和贬低妇女的词语的历史是一个必要的步骤”。

《语言恶女》当中,蒙特尔深入推进了这个“步骤”。通过引用语言学家缪丽尔·舒尔茨的研究,她让我们了解到词语的两种语义演变类型。一种是“词义转贬”,即一个词最初是中性的或者褒义的,最终演变成贬义的;与此相反的过程是“词义转褒”。蒙特尔使用这个视角去考察“脏话”,发现绝大多数的“脏话”都是与女性、女性生殖器有关的中性词转贬之后的结果。

“slut”源自中世纪英语当中的“slutte”,仅仅指“不修边幅的女人”,有时候也会用在邋遢的男性身上,而经过长期使用,它的含义转变成“不道德的、放荡淫乱的女人或妓女”。

“bitch”出现在英语当中的时候,仅指“动物”,后来词义不断缩小,从“雌性动物”到“母狗”,直到15世纪它被用来描述妓女,现在它被用来描述一个刻薄、专横、令人厌烦的女性。

同样的故事也发生在tart(果馅儿饼;骚货)、cunt(女性生殖器)、cherry(樱桃;处女)等词语身上,蒙特尔发现,“当讲英语的人想侮辱一个女人,他们会把她比作以下事物:食物,动物,或者性工作者”,而如果他们想骂一个男人,则会把他比作一个女人。

类似的事情也在汉语世界发生。我们使用的绝大多数脏话都与女性有关,比如“他妈的”,比如“婊子”。辛儿指出,“婊”字本义同“表”,意思是“外”,“婊子”本作“表子”,用来指代男人的外室。但后来“婊子”这个词已经专门用来指代那些不符合男权社会贤良贞洁的女性规范、完全丧失身体自主权、被迫沦为底层性工具的女性群体。

很多并不那么“脏”,但是包含强烈贬义的习惯用语,也往往与女性有关。在杂文中常常出现“怨妇心态”,却不是“怨男心态”;当我们强调历史叙事的不可信时,会说“历史是任人打扮的小姑娘”,却不是“任人打扮的小男孩”。这些说法从根本上体现出来的,是男性出发的叙事,而女性只能作为被描述的一方。

除了内容,使用脏话的情况也值得讨论。

蒙特尔在书中提及,男性和女性对于“说脏话”有不同的动机,因为社会对男性有一种“他们理应说脏话”的期待,而女性则在违反这种期待的前提下使用脏话。台湾世新大学的蔡珮曾在研究中指出中文脏话的运作机制:“脏话的指示、情感与社交功能,是透过对女性的贬抑与污名化,来达成圈内人的内聚力,区隔于外的女性在圈内人内化父权且毫无意识对它奉行不渝之下,沦落为权力关系中的最弱势。”

我和辛儿对自己身边的朋友使用脏话的情况进行了一个小调研,结果发现,很多女性选择不说脏话,因为现有脏话让她们感到非常不适;而男性使用脏话则会让他们迅速找到同类、融入同一个社交圈。

但是正像蒙特尔说的,表达强烈的情绪和侮辱别人是一种不可消弭的语言需求,很多女性同时也意识到,“现有脏话没有考虑到他们的身体特征,也不能为他们的身体赋予力量的人,可以发明一套全新的脏话系统”。

聪明的她们主动创造出其他策略来对抗脏话。

我总结了小调研中女孩们提供的几种办法。其一是取消脏话里的承受方而只使用动词来表达强烈感情;一种办法是以牙还牙,转而凝视男性;还有一种办法是把那些表达赞扬的脏话(这也是一个重要的语言现象)当中的男性指代更换为女性指代;另外一种办法则是,在一种积极主动的语境当中使用包含性别贬抑的词语或者创造新词,扭转词义转贬的过程。

这是蒙特尔这本书的书名的其中一层用意。通过把slut冠于己身,蒙特尔让这个英文脏话呈现出一种很酷的含义,“语言恶女”不是自我贬损,而是自我赋权,这是一种“收复再定义”。

收复脏话

我采访到的一个女孩提供了一个对抗词义转贬的有力案例。

她曾经历过“妇科炎症上脸”这样稀奇而恶劣的辱骂,她的反抗方式是逼问对方:“你说的妇科炎症是什么呀?有哪些表现啊?你是怎么知道的呀?我搜一下,原来你这么了解啊?那怎么办呢?你是妇女之友吗?”

这种反抗恰好就是“语义转贬”的反作用过程,通过一步步拆解、反问,让“转贬”的荒谬之处暴露出来:妇科炎症只是一个正常的生理现象,你凭什么拿它骂我?

这个令人激赏的例子,让我和辛儿的眼前浮现出了一个吃瘪的男人——他们惯常使用的贬损女性的语言方式,将要迎来必然的失效时刻。

接下来我们整理了更多令人振奋的,收复脏话的例子。

“女拳”是对“女权”的污名化,最开始是男性网民对女性发声的嘲讽,已经演变成常见的对女性的攻击。我们收复它的方式是重赋这个词语以正面含义,使用方法如:“姐妹打得一手好拳!”

“妇”这个字出现在日常用语当中含义大多不好,要么有强烈的性暗示,如“少妇”;要么有贬低女性的意味,如“怨妇”。我们收复它的方式是对字义进行新解,“女性推倒大山”;或者积极使用这个字进行自称,尤其在妇女节的时候,我们能看到越来越多的女性网友会强调,“我就是妇女,不是少女也不是女神”。

“媛”这个字在很短的时间里经历了天翻地覆的含义变化,这个字本来的含义是“美好的女性”,但是经由“佛媛”“病媛”“学术媛”等网络舆论现象,它成了一个令很多女性避之不及的后缀。很多女性网友正在进行把这个字夺回来的努力,比如自称“程序媛”,或者创造正面积极的新成语“媛媛不断”,意思是girls help girls。

“婊”这个字与它在英语里的对应词“bitch”经历了相似的收复过程。尤其以欧美嘻哈音乐界的女性为主导者,“bitch”在流行文化当中的含义被一定程度上改写成一种亲昵的自称,或者是对自信张扬的女性的夸赞。

中文世界也出现了类似的现象,当你在社交媒体上看到有人评论章子怡“婊气冲天”,很大可能这不是一条“黑评”,相反,是在肯定这位曾经以倔强和野心闻名的女明星,正在重新“支棱”起来了。对“婊”字的这一用法,正在刷洗由“表”及“婊”的污名化痕迹,漫长的贬损女性的历史,正在被互联网、有创意的女性、更开放的语言环境改写。

语言有一种强大的惯性,像化石一样保存了很多与当下时代不相符的文化陋习,在翻译《语言恶女》的过程中,辛儿觉得,有一些用语称得上是“语言糟粕”,也就是垃圾,而垃圾是需要处理和分类的,如果是可回收垃圾,有利用价值,就“收复再定义”;如果完全没有必要再利用,那就应该“扔了不用”。

“在一些人看来,女性用脏话来塑造自己的个性或凸显自己女性气质的行为,似乎是不妥的;但是也有一些女性认为骂脏话有被赋权的感觉。对主流脏话的改造和对性别相关脏话的使用的研究,并不是在呼吁大家全面废除我们现有的脏话词汇,而是在引领我们有意识地思考,当限制级脏话从我们嘴中脱口而出的时候,我们希望向世界传达的信息究竟是什么。”蒙特尔的研究反复提醒我们,语言不仅是理解世界的方式,同样也是改变世界的手段。

“需要让更多人了解语言垃圾分类”,语言是一个活的系统,它每时每刻都受到使用者的影响。构建新的语言习惯,能够重塑认知和文化传统,它需要创意、勇气、坚持和团结——而这些都是常常出现在女性身上的特质。

微小的努力

对几乎每个女性来说,在日常语言中感受到自己的主体性被侵犯,已经是太过常见的体验。

辛儿对“被侮辱”这件事提出了新颖而有力的看法,“如果有人用侮辱女性的脏话骂我,只能证明我的言行不符合他对女性刻板印象式的期待,那说明我遵从了我自己的意志,没有符合他的期待,这种情况他需要跟自己和解,我有什么好生气的?而且当你清楚知道一个人用这种脏话骂你是为了达到怎样的贬损目的时,就一点都气不起来,只觉得骂你的这个人可笑——除了性别和性缘脑,他们还剩下什么?理性的思考会消解脏话的侮辱力。”

相比脏话,辛儿觉得,基于性别偏见的夸赞往往潜藏着更深的贬抑和驯化,需要格外警惕。

她想起两个例子。有男性朋友觉得自己性格大气,就称其“辛哥”“辛爷”,因为她“跟其他女孩不一样”;生育之后,外界对她的夸赞增加了新的维度,诸如“贤妻良母”“女子本弱,为母则刚”,这些说法都在强调女性的自我牺牲和奉献,“拿母职禁锢你”。

我们接着回忆了更多例子。比如,如果一个女性擅于厨艺,免不了会有人把她的特长与婚后的劳动价值捆绑在一起,“谁要是娶了你可真是享福了”。这样的“夸赞”,实际上是对女性主体性的忽略,甚至是贬低。

除了语言的内容,人们使用语言的方式也被施加了不应有的偏见。蒙特尔在书中提到,气泡音、过多的“you know”、句尾升调,都是让说话者听起来不自信、不成熟的语言习惯——多出现在年轻女性身上。在中文中也存在类似的现象,很多语言习惯被打上女性化的标签,比如过多的“然后”“完了以后”、用“嗯”来延宕思考、过于礼貌、总是道歉等等。辛儿提出,女性说话听起来不自信更多并不是女性的错,而是因为女性被社会期待要温柔、善解人意、不能太直接或有攻击性。但是实际上,很多男性在需要释放亲近感和示弱的场合,也会有意识地多用语气词和礼貌用语。

除了侮辱和夸赞这样情绪性的语言现象,我们还会遇到给中性行为施加性别偏见的情况。

比如“女士菜”。在东北和华北地区,这个词用来指代那些口味偏甜的佳肴,比如糖醋里脊、拔丝地瓜,有时候它们也被称为“小孩菜”,但都是为了与饭桌上喝酒谈事的男性所吃的“硬菜”区分开。辛儿想到了女士饮品、女士香烟,这些既没有生理性别又没有社会性别的非生物,仅以大和小、强和弱、烈和柔就被人为区分性别。

辛儿提到她学习绘画的经历,教材上和课堂中有一个分类:曲线是女性的,直线是男性的。“我问老师为什么这样定义?答曰:因为曲线柔美,是女性的;直线刚硬,是男性的。不知道把曲线放在电子显微镜下能不能发现XX染色体,在直线里能不能发现XY染色体啊!”

20世纪初,语言学界提出萨丕尔-沃尔夫假说,它有较温和和较激进的两种解释版本:语言能影响人的思考;或者语言能决定思维方式。以这个假说为母本的电影《降临》,曾幻想一种通过掌握外星语言而掌握外星超能力的可能——如果你能改变自己的语言,你就能改变自己的世界。

以男性为主体的语言,体现为脏话、夸赞、描述性行为的方式、定义职业的方式等等表象,构建起一个以男性为中心的世界,“所以女性亟需发明一种全新的、以她们自己的世界观为中心的语言”,而蒙特尔鼓励我们,“女性在语言上具有令人难以置信的创新能力”。

采访的结尾,辛儿还纠正了一个来自我的性别偏见。当我疑问,从语言这样的小处着手来改变世界,是否也是一种“女性化”的斡旋方式,辛儿表示,“从微小日常的角度着手从小事入手,是任何人,想做成任何事情最行之有效的方式,这是一个人人适用的逻辑和方法,是中性的,普适的,没有性别之分”。

使用怎样的方式说话不能定义一个人,更不能定义ta的性别;而很多词汇的形成和语言的演变并不是自然现象,它经过偏见的建构也能被个人的努力改变,积跬步才能致千里,辛儿称这个过程,“amazing”。

“如果我们只关注远方,很容易陷入个人与庞大事物对抗时不可避免的,螳臂当车的无力感和绝望感,但是长远的未来是由近处的未来铺就的,大的变革是由每一个小的改变奠定的,而改变我们使用的语言,就是这样一件每个人都能做、每个人从现在这一刻就能开始做的事。”

她琢磨出了一个“一个台阶”理论。“要在你的能力范围内、在她/他的认知范围内,一次上一个台阶的改变。对女性:帮她在这个令人窒息的环境里喘口气,过得稍微舒服一点。对男性:能改变其一些认知就改变其一些认知,死不悔改的男的,就让他对你有所忌惮,知道你不好惹,收敛自己的言行,装也得给老娘装出个尊重的样子出来!”

在书中,蒙特尔曾经开了一把老学究的玩笑。“顽固偏执的保守派和自命清高的迂腐学院派将被留在车站,而在语言上灵活多变、包容各种性别的一代人将乘车远去,融入落日余晖。”

辛儿祝愿我们“自我而自由”,我们将在远方相见,“听说那里会有一场盛大的聚会”。

© 本文版权归作者 苏丽珂 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 有用 11 没用 0有关键情节透露 11 1回应收起 momo 2024-11-22 20:55:15 太长了写不下 啊我太喜欢这本书了!!!!可以说是我读过的最浅显易懂风趣幽默但又直击要害的女权作品,还完全展现了社科中语言学方面最迷人的部分,就是从很平常很细微的小事中提取出一整个发展脉络和社会关系,所谓“见微知著”就是这样吧。

最让我感到满足的是对辱女词的解释。因为我自己在戒辱女词的过程中其实也常常自我怀疑,在有些情绪非常强烈的时候会很想说sb,而替代词总是有种隔靴搔痒词不达意的无力感,为此我常常自我怀疑。但我现在知道这种快感并不是来自于这个词的含义,而是其音节构成,从生理上来说,说sb是会让人爽的。说这个当然不是要合理化说辱女词,反而让我更坚定了。因为它侮辱女性,所以我愿意放弃这种不值一提的快感。

另外值得说的就是其中ygbt的部分,我写ygbt并不是出于我的立场,而是女同本身也在这个领域的缺失,具体情况书里也有说明。不可否认自由男权对传统男权是有一定的反叛的,尽管这种程度非常轻,但有很强的创造力。我认为这种创造力本身也是来自男性的表达自由,也因此从各个方面来看ygbt都比l有更多的话语权。

当然作者显然是支持是他们的,对此我不能苟同。比如有一句我真的觉得很好笑的话,是说“难道仅仅因为他有阴茎,他就不能随自己的意愿称自己的阴茎为阴道吗?” 跨性别群体不仅要重定义自己的性别,由此引发的还要重定义自己的器官。我确实不能理解这些行为的意义。如果说gender(这个词本身都没有性别的含义)是由社会构建的,所以他们为此要修改sex,那么现在连客观存在的身体器官也要一并改名吗?作者在关于性的部分甚至不能写女人如何如何,而用了“有阴道的人”。这种替换变量法实际上并不会改变问题的本质啊。(想到了一些扩展的东西不在这里写了)

但这一章节也不能抵消我对整本书的好评。学到很多有意思的东西,并且我更加坚信语言是女人创造的。在女人使用语言达到更多目的的时候,男人使用语言仅仅是为了交换信息。但男人会夸赞这种“简单”为“高效”,仿佛女人的语言是低信息密度、低信息传播的。而实际上,只是由于男人对语言的掌控仅仅只能达到“实用”而已。

语言即思维,或者说语言即权力,也是这本书的核心内容。希望每个女人都去读这本书,尤其是在面对“只是口癖”“玩梗而已”这类巨婴发言。

也期待未来会有更好的、更女的作品😌

投诉 来自豆瓣App 有用 10 没用 0有关键情节透露 10 2回应收起 柏林秩序井然 2024-06-23 18:06:38 解剖、戏仿、增衍、创生 和上野的《厌女》以及年初新出的《服美役》一样,都属于“切口书”,且做到了“切口书”的趣味性和全面性。时常在走出网络“信息茧房”后被一些言论创得七零八落(这么看来,信息茧房有时也未必是坏事……),深知这类“切口书”的必要性。

切口,意味着在一个我们身处其中的复杂的结构中划出一道口子,从这道切口渗出的“血液”中窥见整个体系的运作机制。

wordslut,这两个再“正常”不过词组合在一起,就在于启发读者:为何脏话中总有大量有关女性身份、女性生殖器、性交的词汇?为何一般的男人被称呼先生,而优秀的女人才能被称为先生?为何军人、警察、宇航员等职业中的女性前面总会冠以性别称呼?为何man就意味着人类,而女人则要在man的基础上加上前缀?

以及,语言是否“纯洁”?

切口书的意义就在于此,切开口子的过程是要流血的,切开口子的过程是充满疑惑、恍然大悟甚至痛苦的,切开口子的过程意味着放弃一切都是光滑的、平整的、大全的、无缺的“日子人”幻想。在语言学的意义上认识到语言并非独立的世界,无处不可见意识形态的作用,无处不见能指所指的断裂、滑动,无处不见语言、符号系统在面对实在之时的“失语”、失效与沉默。

从这个口子出发,认识到:语言并不纯洁,实际上语言可能是最“淫荡”的场所之一,因为语言中增生着大量在现实中未能实现的幻想。认识到其中的结构性歧视以及父权制意识形态,只要有正常的好奇心,那么接下来进入体系深处,应该是可以料见的,也就是说无论用哪一把刀——身体、语言、经济、美、自我厌弃——划开一道口子,最重要的是能够直面没有提供保障的“父亲”这一事实,能够直面人本身没有目的以及意义这一“事实”。

如何在语言中进行斗争可能是这本书的作者也是大多数读者更关注的,毕竟知道了【是什么】以后,还得知道【怎么办】。其实往往在说【怎么办】之时,我们提出的问题中就已经蕴含了答案,大可以往回找历史,也可以将目光看向当下。

往回找历史:第一次女权主义浪潮中的妇女参政者Suffragette一词本就是一个蔑称,但蔑称又如何,女权主义者们将这个词抢了回来并骄傲于自己的suffragette身份,这是历史上的例子,那么现在难道找不到对应吗?对女权的污名:女拳,对女权主义者的抗争污名为打拳。我们也未必不能将这个词抢回来,细致解剖来看,拳头是多么有力量的词语,还要感谢敌人送了一个充满积极意味的称呼,就是要打拳,“打得一拳开,免得百拳来”。以及对“阳刚”等本属于褒义词汇的戏仿,对“哒姐”、“哒妈”等贬义词汇的增删替换——“哒割”,对中性词语譬如老天爷的增衍创生——姥天奶…………你或许会说就是在玩语言上的过家家游戏罢了,算得了什么斗争,但还是那句话:意识形态这块高地你不占领别人就占领。“爱女”、“辱女”等词语被反向污名化,根本原因在于我们并未在意识形态领域中占据压制性地位,如果占据了压制性地位,还有必要在意一个落后于时代的跳梁小丑起几个不痛不痒的外号吗?

虽然时常对于孙吧有执行马克沁主义批判的想法,但不得不说这群阴沟里的生物非常善于利用互联网的“草根性”,是无师自通的“传播学家”,看看他们的造梗能力就知道了,一方面需要承认本身意识形态大块阵地就在他们手里,所以传播天然顺风。但另一方面也需要看到,这群人拥有极强的戏仿、解构能力,而这正是很多女性缺少的(虽然也并不是什么好能力,但能为我所用就是好的),玩转语言游戏就需要这份戏谑的、解构的网络精神。

但语言毕竟不是孤立的,语言进步人的思想也未必进步,就如说着共产脑子里想的是皇帝,语言以及意识形态领域的阵地战、游击战必然也必须伴随着政治、经济、爱欲层面的revolution

投诉 来自豆瓣App 有用 10 没用 0有关键情节透露 10 3回应收起 狐狸的手套 2024-06-27 23:38:35 识破藏在语言里的父权阴谋,绝地反击 这篇书评可能有关键情节透露

溯源父权制产生的背景,有一种说法是这样的:

当农业兴起,人类由辗转迁徙的游牧生活转为定居生活,逐渐拥有并不断积累土地和财富,这时候男性便希望能确保将财产传承给自己的亲生孩子,于是开始限制女性的性自由。由此,女人只能忠诚于一个伴侣,独立而性生活自由的女人变得为男人所不齿,曾经被认为完全正常和美好的女性性行为也渐渐被污名化。

女性不仅失去了性的自由,同时也失去了自己的人身所有权。她被当作一件私有物品,婚前属于父家,婚后属于夫家,却唯独不属于自己。这个传统根深蒂固,以至于许多女性生来就被规训而自觉服从于它,并没意识到或者不愿承认其中的险恶用心,比如,直到今天,70%的美国女性仍然认为她们应该在婚后随夫姓。

然而,父权制对女性的贬抑远不止于此。其最古老而阴险的一个修辞手法,是“女人即性对象”,女性的个人欲望和性自由意志在本质上是坏的。这种观念延续数千年,一切针对女性的歧视、贬损、羞辱和压制由此产生。而它们最直观的反映方式便是语言。

“如果你想羞辱一个女性,就骂她是妓女。如果你想羞辱一个男性,就骂他是个女人。”归根结底,脏话都会落到女人身上,这句话犀利地将语言中的性别歧视展露无遗。

加州大学曾做过一次关于俚语的调研,发现有关女性的俚语中90%是贬义,即便有所谓“褒义”的词语,但大多数与贬损女性的词一样都是基于“性”,而且常将女性比作食物,例如“蜜桃”、“美味”、“嫩肉”。语言分析师萨顿也做过一个类似的调查,收集到166个针对女性或与女性相关的俚语,不外乎“滥交”、“肥胖”、“邪恶”、“性感程度”这几大类。

男性将他们自认为合理的特定隐喻投射到语言中,隐藏在大量脏话的潜台词中,暗示女人注定像动物一样应该被捕猎、被驯服,女人只是小糕点一样甜甜的东西,很容易得手。他们为女性设置了极其狭隘的语义范畴:假正经或者妓女,贱人或者甜心,公主或者女同性恋,女性被教导要想方设法去适应这种设定、去取悦他们,因为他们主宰一切。

语言被变成贬损女性的工具。“英语中几乎每一个用来形容女性的词,在其使用过程中都会在某个时刻被涂上淫秽色彩。”这是一个渐进的过程,那些词语,最初“具有完全中性甚至积极的含义,然而它渐渐地有了消极色彩,一开始或许只是轻微的贬损,但一段时间之后它变成了脏话,最终变成了性别污名和侮辱。”

不仅如此,手握权力的男性还处处剥夺女性的话语权、压制她们的观点,并对她们说话的姿态、声音、语调、语法等等指指点点,吹毛求疵,把语言这个工具的作用发挥得淋漓尽致。

现代觉醒而睿智的女性当然不会就范。她们已经识破父权制隐藏在语言乃至文化中的阴谋,并开始绝地反击。那些长期被用来攻击女性的语言将被收复回来,重新定义;它们会成为隐秘而强大的力量,帮助女性改变自身处境、进而改变整个世界。

© 本文版权归作者 狐狸的手套 所有,任何形式转载请联系作者。 投诉 来自豆瓣App 有用 5 没用 0 5 0回应收起

- 2024-07-25 11:24:55HarperCollins2019版 。 大概是有了艰难结束的性权利的对比,我第一次觉得非虚构也能看得如此轻松畅快。尽管要讨论的主题并不轻松,作者还是以非常积极向上的笔触追根溯源理清了来自言说的暴力。

不论是羞辱性的词语、还是被定义为负面的演说习惯,追溯到出现的源头来看,其实本质还是中立的。形成这样机制的根本还是父权社会的结构,男性掌握了重新解释、定义的权力,并不是“它”是不好的,而是只要能用来描述女性,出现在女性身上,那就是不好的。

我很在意的一个点就是其中提到like的用法,搞不明白这样也能用来攻击女性。至少我刷到过那个崔娃的短视频里,他也很喜欢用like……而且做quote作用的时候这个词确实很方便。类似的语言习惯中文环境里也有,记忆里倒是没有太看到和性别挂钩。但是相似的一个点就是无论怎样的语言背景,都在追求“更有逻辑更自信”的表达。但所谓的逻辑和自信基本也都是男性定义的,女性的一般都会被认定为更情绪化、更没有逻辑。这点也很令人作呕,类似的套路还有就是所谓的理性感性,大概是从男哲开始臭臭的一脉相承。

词义的解释权这点感觉中文还是有不少独特之处的,针对bitch whore slut等等这些词,其实词的构成已经定型了,女性能决定的也就是改变语境来潜移默化改变含义。中文里词语的组成方式不同,这些的字眼里基本都是女字旁的构成,所以去污名化的一个重要手段就是全都替换成男字旁。男表,男票,在互联网看到这种表达还是挺开心的。而且骟这个字也很有杀伤力,感觉在脏话的重新创造上,间中互联网存在很多有想象力的改造。这点对比下来还是挺“未来可期”的。

catcall这章我感兴趣的是作者提到的一些应对方法,讲道理/戳破这套行为背后隐藏的权力机制,在我个人看法里其实都不可行。特别是那个 Gordon-Smith的例子,他们就是揣着明白装糊涂,知道你因此心情不好受伤之后反而会更爽吧……根本没人在乎。尤其是现在这样的社会环境,最安全有效的方式大概就是不予理睬快速走开。

投诉 来自豆瓣App 有用 4 没用 0有关键情节透露 4 0回应收起

更多书评 43篇

读书笔记 · · · · · · ( 共 103 篇 ) 我来写笔记 按有用程度 按页码先后 最新笔记 Orbiu 展开 P9:脑筋急转弯 Orbiu (with u)

一个小男孩和他的父亲遭遇车祸,父亲在车祸中丧生,小男孩被迅速送到医院并准备紧急手术。外科医生走进手术室,一看就说:“我不能给他做手术——那是我儿子。”这是怎么回事?这种情况让很多人疑惑不解,觉得男孩的父亲不是已经死了吗,怎么还能去给他儿子做手术?只有少数几个人得出结论,说那位外科医生实际上是小男孩的母亲。啊,多么罕见的、奇异的“女”外科医生。 2024-06-15 18:44:30 10人喜欢

Orbiu 展开 P139译注:把第三人称单数代词“they”译为“伊”的理由 Orbiu (with u)

(1)“伊”作为不分性别的第三人称代词历史悠久。尽管上古汉语中并没有真正的第三人称代词,但是“伊”与“彼”“其”“之”“他”都能充当第三人称代词。另外,“伊”从魏晋时期开始作为第三人称代词使用,例如“勿学汝兄,汝兄自不如伊”(《世说新语·品藻》),“羊邓是世婚,江家我顾伊,庾家伊顾我”(《世说新语·方正》),“吾见张时,伊已六十”(《南史》),“薛蟠因伊倔强,将酒照脸泼去”(《红楼梦》)。 (2)... 2024-08-05 22:30:47 4人喜欢

Agilulfo 展开 The Meaning(s) of Like Agilulfo

“尽管有很多人诋毁like这个词,但事实上它非常有用,而且功能强大、用途甚广……like是我们非常非常不喜欢的一个小词,我们还为此指责年轻女孩,因为我们认为她们正在毁掉英语……有四种新的like用法……其中两种like是女性使用更多的,而这两种……当中……只有一种被认为是20世纪90年代由加州南部年轻女性创造出来的,就是那个表示引语的like,你已经在上文见过了:I was like, I want to see Superwoman……从实用角度来说... 2024-05-30 13:36:56 4人喜欢

Orbiu 展开 P103:(这简直就是我.jpg) Orbiu (with u)

倾向于过度道歉; 形容词“含义空洞不明”,比如“This chocolate mousse is heavenly”(这巧克力慕斯棒极了); 过分礼貌,比如“不知道你是否介意我……”; 过分强调,比如“那个演出我爱死了!”; 表达请求不直接,比如会说“我感觉包裹还在楼下哎”,而不是直接说“你能去拿一下包裹吗?”; 语法过度矫正(hypercorrection),比如说“between you and I”,而不是“between you and me”(你我之间); 使用模糊限制语... 2024-08-03 20:36:37 3人喜欢

更多读书笔记( 共103篇 )

论坛 · · · · · · 有没有讨论汉语的类似书籍或论文 来自Fallacy 1 回应 2024-11-23 16:22:49